必見!カビ・キノコ・木材腐朽菌はみんな仲間?真菌の世界とMIST工法®カビバスターズの徹底対策

2025/02/19

必見!カビ・キノコ・木材腐朽菌はみんな仲間?真菌の世界とMIST工法®カビバスターズの徹底対策

~すべては真菌!カビ・キノコ・木材腐朽菌の基礎から防カビ対策まで専門家が詳しく解説~

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちは長年にわたり、住まいや建築物のカビ問題を解決する専門家として活動してきました。カビというと、台所や浴室の壁に生えた黒カビ、クローゼットの中で見つける白カビなど、見た目やニオイで不快感を覚えるものが多いですよね。しかし、実は日常のカビだけでなく、自然界で大きなキノコとして姿を現すものや、木材を腐らせる木材腐朽菌までも含めると、これらはすべて「真菌」という大きな仲間だということをご存知でしょうか。

真菌は動物や植物とは異なり、光合成を行わず、有機物を分解しながら栄養を得るという特徴を持っています。そのため、住まいの湿度や温度が高い場所に発生するカビも、倒木や枯れ葉、あるいは建材として使われる木材そのものを分解している木材腐朽菌も、基本的には同じ仕組みで生きている生物なのです。ただし、生活の場で問題となるのは、カビによるアレルギー症状や健康被害、木材腐朽菌による建物の耐久性低下など、さまざまなリスクがあること。私たちMIST工法®カビバスターズ本部は、そうした被害を防ぎ、健康で安心できる住環境を守るために、日々技術開発や調査・施工を行っています。

このブログでは、カビ・キノコ・木材腐朽菌がなぜ「真菌」という同じグループに分類されるのか、どういった特徴を持ち、どのように発生・繁殖していくのかをわかりやすく解説します。さらに、私たちが提供するMIST工法®の最新の防カビ対策や、実際に施工を行う際のポイントなどもあわせてお伝えしていきます。みなさまの大切な住まいを守り、健康リスクから家族を遠ざけるためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

はじめに

真菌の正体を知り、家族と住まいを守るための第一歩

ブログの概要と目的

近年、住まいの健康や快適性が注目される中で、カビや木材腐朽菌をはじめとする「真菌」の存在は見逃せない問題となっています。シックハウス症候群やアレルギー、建物の劣化など、真菌による悪影響は私たちの生活にさまざまなリスクをもたらすからです。しかし、日常生活の中では、カビやキノコがどのように発生し、なぜ建材を腐らせるのか、その本質を正しく理解している方はまだまだ多くありません。そこで本ブログでは、「カビやキノコ、木材腐朽菌は実は同じ真菌に属する仲間だ」という基本的な知識からスタートし、真菌が及ぼす健康被害や建物への影響を分かりやすく解説していきます。

さらに、真菌への正しい対策を講じるためには、専門性の高い知見や施工技術が不可欠です。そこで登場するのが、私たちMIST工法®カビバスターズ本部が提供する最新の防カビ・防腐対策。長年の研究と経験によって培われた独自のMIST工法®を通じて、発生源を的確に特定し、再発を予防するための総合的な施工方法をご提案してきました。本ブログの目的は、カビをはじめとする真菌に対する知識と対策を専門家の立場から広く提供することで、読者の皆さまの住まいをより安全で清潔な空間に保つお手伝いをすることにあります。

そのために、具体的な事例や防カビのポイント、MIST工法®の技術的な特色など、多角的な観点から情報を発信していきます。真菌についての理解を深め、カビの再発を繰り返さないためのヒントを得る場として活用していただければ幸いです。また、この知識が広がることで、地域や社会全体の健康意識が向上し、人々が安心して暮らせる住環境が増えていくことを願っています。

MIST工法®カビバスターズ本部の専門性とミッション

MIST工法®カビバスターズ本部は、カビや木材腐朽菌によって生じる住環境トラブルを根本から解決するために、長年の研究と実績を積み重ねてきた専門集団です。私たちは、単にカビを一時的に除去するだけではなく、「なぜそこにカビが発生したのか」という原因を徹底的に調査し、その上で最適な工法とアフターサポートを組み合わせることで、再発リスクを最小限に抑えることを使命としています。一般的に、防カビ対策といえば市販の漂白剤や消毒薬を使うイメージがありますが、これらでは表面だけの対処に終わり、菌糸を完全に除去しきれないケースが少なくありません。また、成長条件が残されたままでは、いずれ同じ場所にカビが再発する可能性が高くなります。

そこで当本部では、建物の構造や湿度、通気性など、発生箇所ごとの状況を綿密に把握し、現場の状態に合わせた最適な施工プランを提案します。木材腐朽菌が入り込んでいる場合には、建材そのものを保護・補修しながら、再び繁殖しにくい環境をつくり出すための対策を行います。さらに、MIST工法®では微粒子を利用して隅々まで薬剤を行き渡らせ、表面に見える部分だけでなく、目に見えない内部に潜む菌糸にもアプローチできるのが大きな強みです。

私たちのミッションは、一度きりの施工で終わるのではなく、その先にある皆さまの健康や建物の寿命を延ばすこと。そして、家族やスタッフが安心して暮らし・働くことができる空間を守ることで、より多くの笑顔を増やしていくことにあります。防カビ・防腐処理を通じて住環境の質を高めることは、将来の修繕コストの削減や財産価値の維持にも繋がる大切な投資です。カビバスターズ本部としては、これからも最新の技術や知見を活かし、真菌に強い安全で快適な住まいづくりを実現するために、専門家としての責任を果たしてまいります。

真菌とは?~カビ・キノコ・木材腐朽菌は仲間?~

微小な存在が支える大きな循環――真菌の不思議な世界へようこそ!

真菌の定義と基本的な特徴

真菌(しんきん)とは、カビやキノコ、酵母などを含む生物群の総称で、動物や植物とは異なる独自の特徴を持っています。大きな特徴の一つは、細胞壁に「キチン」や「グルカン」を含むことです。これは昆虫の外骨格にも含まれる成分であり、植物の細胞壁を構成するセルロースとは異なる点でもあります。また、真菌は葉緑体を持たないため光合成ができず、他の生物の生産した有機物を利用して生きる「従属栄養生物」に分類されます。私たちの身近な例でいえば、パンやビールの発酵に使われる酵母菌も真菌の仲間に当たります。

さらに、真菌は「胞子」という構造を介して繁殖を行うことが多く、胞子は非常に軽いため空気中を漂い、適した環境に到達するとそこから新たな菌糸を伸ばして成長していきます。環境条件としては温度や湿度が高く、栄養源(有機物)が豊富な場所を好むため、日常生活の空間では浴室や台所など、水気が多い場所で見かけることが多いのです。また、自然界では落ち葉や枯れ木を分解し、物質循環に大きく貢献しています。こうした分解者としての役割は非常に重要であり、もし真菌が存在しなければ、森林などに落ち葉や枯れた植物が積み重なり、分解されずに環境が混乱してしまうとまで言われます。

真菌はその種類によって形態も多様です。糸状に菌糸を伸ばすカビ、森の地面に子実体を立派に立ち上げるキノコ、単細胞で増殖を繰り返す酵母など、その姿形はさまざま。しかし共通点として、細胞壁の成分や胞子を介した繁殖方法を持ち、さらに自力で光合成を行わないという点が挙げられます。こうした共通の特徴によって、生物学上で「真菌」という大きなくくりとしてまとめられ、現在も多くの研究者たちによって分類や生態系への影響が研究され続けているのです。

なぜカビ、キノコ、木材腐朽菌が同じ仲間なのか

カビ、キノコ、木材腐朽菌というと、一見するとまったく違う生き物のように思えます。カビは食品や家の壁に発生する目に見えて嫌なもの、キノコは食用から毒キノコまで含めた森の産物、そして木材腐朽菌は住まいや建造物の木材を侵食する厄介な存在――それぞれが異なるイメージを持ちます。しかし、これらはいずれも真菌という大きなグループに属しており、基本的な性質や細胞の構造が似通っているのです。

その理由の一つに、「菌糸」という構造があります。カビは糸状の菌糸が壁や食品表面を覆い、キノコは普段は目に見えない地中や倒木の中に菌糸を広げ、子実体として地上にキノコを出現させます。木材腐朽菌も建材の内部に菌糸を張りめぐらせ、栄養源となる木材を分解しながら成長を続けます。つまり、カビもキノコも木材腐朽菌も、その活動の本質は「菌糸を伸ばして有機物を分解する」点にあるのです。

さらに、真菌に共通するのは、栄養の摂り方にあります。これらは植物のように光合成を行わず、環境中の有機物を外部で分解・吸収する「外部消化」システムを備えています。カビが食品を腐らせたり、木材腐朽菌が木材をボロボロにしてしまうのは、いずれも菌糸が分解酵素を出して外部の有機物を分解し、自身の栄養源として取り込んでいるためです。また、繁殖時には「胞子」を生成し、空気や水の流れなどに乗って広範囲に広がっていきます。カビの胞子が空気中を舞っているのと同様、キノコや木材腐朽菌も同じ戦略によって生存域を拡大しているのです。

このように、形態や生育環境こそ違えど、細胞壁の構造、菌糸による有機物分解、そして胞子を介した繁殖など、真菌としての特徴を共有しているのが、カビ・キノコ・木材腐朽菌を「同じ仲間」と呼ぶ大きな理由となっています。人間にとっては不快で困った存在にもなり得ますが、自然界では落ち葉や倒木を分解して栄養を循環させる「分解者」として重要な役割を担っており、その多様性と役割は私たちの環境に深く結びついているのです。

カビの正体と発生メカニズム

見えないところで広がる脅威――カビの生態と増殖の秘密を徹底解明

カビが発生しやすい環境条件

カビは、私たちの住環境の中で気づかないうちに広がりやすい存在です。発生源となる「胞子」は空気中に常に漂っており、条件さえ整えば、壁紙や天井裏、家具の裏など、目の届きにくい場所で急速に増殖していきます。カビが好む環境条件としてまず挙げられるのが「高い湿度」です。カビにとって水分は繁殖に不可欠であり、浴室のような常に湿気がこもりやすい場所や、結露が頻繁に起こる窓辺・押し入れなどは要注意ポイントといえます。さらに、気温が20~30度前後の温暖な環境もカビの活動を活発化させる要因となります。

次にカビが栄養源とする「有機物」の存在も大切です。住まいの中には、壁紙の糊やホコリ、皮脂汚れ、食品カスなど、微量ながらもカビの栄養となる有機物が数多くあります。とくに台所や冷蔵庫の隙間、布団やカーペットなどは汚れや湿気が蓄積しやすい場所のため、定期的な清掃と換気が重要となります。また、家の構造や断熱性能によってもカビの発生リスクは大きく左右されます。断熱が不十分な箇所では外気との温度差が激しくなり、結露が発生しやすくなることで、カビの温床が生まれるのです。

さらに、空気の停滞も見落とせません。室内の空気が循環しにくいと、湿気がこもり、胞子が拡散されて局所的に高濃度となることがあります。その結果、わずかな汚れやホコリに引き寄せられた胞子が付着し、そこを足がかりに一気に繁殖が進むのです。このように、湿度・温度・栄養・空気の流れなど、いくつもの要因が組み合わさることでカビの発生は加速します。逆を言えば、これらの条件を見直して改善すればカビの発生を抑制できる可能性が高まるため、定期的な換気や掃除、建物の構造の見直しなど、日常から予防策を意識することが肝心です。

生活空間で見られる主な種類と健康への影響

私たちが暮らす環境で目にするカビには、実に多様な種類が存在します。代表的なものとしては、黒カビ(クラドスポリウム属)が挙げられます。浴室や押し入れなどの湿気の多い場所に黒っぽく広がるのが特徴で、壁紙のシミのように見えることも少なくありません。また、青カビ(ペニシリウム属)はパンや果物の表面に発生するカビとして有名で、見た目から青カビと呼ばれる一方、特定の菌株はチーズの熟成などに利用されることもあります。さらに、白カビ(ボトリチス属など)や赤カビ(フサリウム属)、黄カビ(アスペルギルス属)など、色や形態だけでもさまざまなカビが身近に存在しているのです。

問題となるのは、これらのカビが発生・繁殖することで、健康へ直接または間接的に影響を及ぼす場合があることです。特に黒カビやアスペルギルス属の一部は、胞子を吸い込むことでアレルギー症状を誘発する可能性があります。具体的には、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、さらには喘息の悪化など、アレルギー体質の方にとっては深刻なトラブルにつながるおそれがあるのです。また、カビが産生する毒素(マイコトキシン)によって、頭痛や吐き気、めまいといった体調不良を引き起こす事例も報告されています。こうした健康被害は子どもや高齢者、免疫力の低い人ほどリスクが高まるため、早期の発見と対処が何よりも大切です。

さらに、住まいの資産価値や美観を損ねる点も無視できません。例えば、壁紙や木製家具がカビで汚れてしまうと、完全に取り除くのは容易ではなく、放置すれば木材腐朽菌の侵入によって建物そのものの耐久性も低下しかねません。こうしたリスクを防ぐには、日常的な清掃や湿度管理、定期的な点検などが効果的です。カビを発生させない努力を続けることで、快適な生活空間と住まいの長寿命化、そして家族の健康を守ることにもつながっていくのです。

キノコの世界~見た目と役割はどう違う?~

森で生まれ、森を育む不思議なキノコの一生

キノコが作る子実体の特徴

キノコというと、私たちは林床や苔むした倒木の上に姿を現す傘状の構造体を想像しがちですが、実はあの目に見える部分は「子実体(しじつたい)」と呼ばれる、あくまで真菌の一部分にすぎません。多くのキノコは、通常は土の中や腐葉土、枯れ木の内部などに広がった菌糸のネットワークとして生活しています。キノコが成長期に入ると、胞子を作り出すための特別な構造として子実体を地上や木材の表面に形成するのです。この子実体は種によって大きさや形状、色彩が大きく異なり、笠(かさ)と柄(え)のはっきりしたものもあれば、サンゴのように分岐した形を持つもの、ゼリー状のぷるぷるとした質感をもつものまで多種多様です。

子実体には、胞子を効率的に生成・放出する仕組みが詰まっています。キノコの裏側に見られるひだや管孔(かんこう)と呼ばれる小孔などは、胞子を保護しながら拡散しやすい形状に特化しています。また、子実体の色や形は単に目立つためだけでなく、昆虫や小動物などに胞子を運んでもらいやすくする工夫ともいわれ、キノコの生態学的な多彩さを物語っています。加えて、キノコの種類によっては猛毒をもつものも存在し、外敵から身を守るために強い毒素を生成しているのだという説もあります。傘や柄がどのように発達し、どのくらいの期間で成熟するかはキノコの種類や生育環境により大きく変わりますが、通常は数日から数週間ほどで胞子を放出し終えると、子実体は朽ちて姿を消してしまいます。

このように、私たちが「キノコ」と呼んでいるものは、真菌における一時的な繁殖器官であり、その多彩な色彩や形状は、胞子を媒介させる巧妙な戦略の産物でもあるのです。子実体だけが唯一の存在ではないという視点を知ると、森の中や庭先に忽然と現れるキノコを見つけた際、その背景には広大な菌糸のネットワークと生存戦略が存在していることに気づかされます。

森林や自然界での役割と人間への利点・注意点

キノコは森林や自然界において、単に「目立つ存在」というだけでなく、分解者や共生者として非常に重要な働きを担っています。まず、落ち葉や枯れ木などの有機物を分解する機能が挙げられます。キノコを含む真菌類は、木質を構成するリグニンやセルロースを分解できる特殊な酵素を持ち、こうした活動を通じて土壌に栄養分を還元し、森の生態系を循環させているのです。この分解プロセスがなければ、森林は落葉や枯死した植物で埋め尽くされ、適切な栄養循環が行われなくなってしまうでしょう。また、樹木の根と共生し、相互に栄養を交換する菌根(きんこん)を形成するキノコもあり、これによって樹木の成長を助け、森林全体の健康を支えている重要な役割があります。

人間にとっては、食用としての価値も大きなポイントです。シイタケやマイタケ、エノキタケ、マツタケといった多くのキノコが食卓を彩り、食文化の一端を担っています。栄養面でも食物繊維やビタミンDなど、健康維持に貢献する成分が豊富に含まれているため、積極的に取り入れたい食材といえるでしょう。ただし、一方では毒キノコの存在も忘れてはなりません。ニオウシメジやテングタケなど、食べると重篤な中毒症状を引き起こすものも数多く自生しており、素人判断で採取したキノコを食べるのは非常に危険です。さらに、放射性物質を含む土壌で育ったキノコには有害物質が蓄積されるケースも報告されており、安易な採取や摂取にはリスクが伴います。

また、キノコは医薬品の原料としても注目されています。ペニシリンなどの抗生物質はカビ由来ですが、キノコの仲間からも免疫調整作用や抗がん作用が期待できる成分が発見されています。ただし、これらの研究はいまだ進行途中であり、確実なエビデンスに基づいた利用には慎重さも求められます。総じて、キノコは自然界の物質循環を支え、人間の食文化や医療分野にも大きな可能性を秘めた生き物といえますが、その一方で毒や有害物質に関する注意を怠ってはならない、二面性を持った存在でもあるといえるでしょう。

木材腐朽菌の脅威~建物の耐久性を損なう存在~

「住まいの基礎をむしばむ見えない敵――木材腐朽菌がもたらすリスクを知る」

木材腐朽菌が木材を分解する仕組み

木材腐朽菌は、森林や自然界だけでなく、人の住まいにも深刻な被害をもたらす真菌の一種です。そもそも木材はセルロース、ヘミセルロース、リグニンといった複雑な有機物の集合体であり、これらを分解するには高度な酵素群が必要とされます。木材腐朽菌は、特にリグニンを分解できる能力を持ち、通常の微生物が歯が立たない硬い木材を効率的に“食べて”しまうのが特徴です。たとえば、白色腐朽菌はリグニン分解を得意とし、木材を白っぽくボロボロにしてしまいます。一方で褐色腐朽菌はセルロースやヘミセルロースを中心に分解し、木材を褐色の粉状に変えて強度を大幅に低下させるなど、その種類によって侵食の仕方も異なります。

これらの木材腐朽菌は、目に見える「キノコ」をつくることもあれば、菌糸の形で建材内部に広がり、知らないうちに家の土台を侵食していることもしばしばです。多くのケースで、湿度の高い場所や雨漏りのある部分、換気不足の床下や壁の内部など、乾燥しきれない環境下で急速に繁殖が進みます。さらに、一度菌糸が木材内部に入り込むと、表面だけを拭き取っても根絶は難しく、内部までしっかり駆除・防カビ処理を行わない限り再発リスクが残り続けます。

また、木材腐朽菌の分解活性は気温や水分量によって左右されるため、地理的・気候的に湿気の多い地域や、四季を通じて温暖な場所では特に被害が大きくなる傾向があります。建物の構造や断熱の有無に加え、施工後のメンテナンスや換気状態など、さまざまな条件が積み重なることで発生リスクは高まるのです。こうした見えない内部での分解活動が、最終的には住まい全体の耐久性を大きく損なう恐れがあるため、定期的な点検と適切な対策が不可欠といえます。

家屋への影響と被害事例

木材腐朽菌による被害は、家屋の外観や内装を汚すだけでなく、建物自体の構造を弱体化させる点に深刻な問題があります。たとえば、床下の土台や柱などの主要な木部が長期間にわたって侵食されると、建物全体の荷重を支えきれなくなるリスクが高まります。実際に、木材腐朽菌が原因で床が抜け落ちたり、家の傾きが生じるなどの事例は少なくありません。特に雨漏りや給排水の不具合が長年放置されていた場合には、床下や壁の内部でカビや腐朽菌が大繁殖し、発覚時には大規模なリフォームや建て替えを余儀なくされるケースも報告されています。

被害が進行すると、木材が見た目にわかるほど変色したり、指で押すと崩れるほど脆くなったりすることがあります。また、腐朽が進む過程で湿った木材特有の臭気が漂うこともあり、住民が体調不良を訴えたり、ダニや昆虫が増殖する二次被害を招いたりすることもあります。こうした被害は見た目だけでなく、シックハウス症候群の一因となる揮発性有機化合物(VOC)の増加や、アレルゲンとなる微粒子の拡散にもつながりかねません。つまり、木材腐朽菌による家屋被害は建物の構造安全性だけでなく、住む人の健康にまで影響を及ぼすのです。

さらに、木材腐朽菌は一度家屋に侵入すると、湿度や温度が適切な限り“内部”で菌糸を広げ続けるため、早期発見が難しいという厄介さもあります。定期的に専門業者による点検を行い、床下や壁内の湿度測定や目視確認をすることで、被害の兆候を早期に捉えることが被害拡大を食い止める最大のポイントです。もしも木材腐朽菌が発見された場合には、断熱材やボードを剥がして内部まで徹底的に処理を施し、カビ・腐朽菌が再度発生しにくい環境を整えることが欠かせません。こうした対策を怠ると、後になってより大きな費用や工事期間が必要となる可能性が高まるため、日頃のメンテナンス意識が何よりも重要といえるでしょう。

真菌がもたらす住環境・健康被害

見えない胞子が暮らしと体をむしばむ――真菌によるリスクとその回避策を学ぶ

アレルギー症状やシックハウス症候群との関連

真菌(カビ)によって引き起こされる健康被害の中でも、特に多くの方が悩まされるのがアレルギー症状やシックハウス症候群と呼ばれる問題です。アレルギー症状は、真菌が放出する胞子や微小な断片が体内に入り込むことで免疫系が過敏に反応し、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、皮膚炎、喘息などを引き起こすものです。こうした症状は一度発症すると慢性化しやすく、子どもや高齢者、免疫力が低下している人々にとっては特に深刻な影響をもたらす可能性があります。さらに、アレルゲン源となるカビの種類は多岐にわたり、季節や気候条件、住環境の状態によって変動するため、一概に「これだけに注意すれば安心」というわけにはいかないのが現状です。

シックハウス症候群との関連においても、真菌は無視できない存在です。シックハウス症候群の原因は、建材から放散される揮発性有機化合物(VOC)やホルムアルデヒドなどの化学物質がよく知られていますが、実はカビやダニなどの生物的要因も大きく関わっています。湿度の高い室内や換気不足の空間ではカビが繁殖しやすくなり、壁や天井裏、床下など目に見えないところで胞子が大量に増殖している場合も少なくありません。カビの胞子や代謝産物が空気中に浮遊すると、それを吸い込んだ住人が頭痛や倦怠感、目や喉の痛みなどの不定愁訴を覚えるようになり、気づかぬうちにシックハウス症候群の症状を悪化させる要因となります。こうした症状は、住む人の体質や建物の築年数、換気の状況などによって大きく差が出るのも特徴です。したがって、アレルギーやシックハウスの予防を考える際には、化学物質の対策とあわせてカビ対策にも十分な注意を払う必要があるといえるでしょう。

カビ毒(マイコトキシン)への注意点

カビによる健康被害の中で、近年とくに注目を集めているのがカビ毒(マイコトキシン)の問題です。マイコトキシンとは、真菌が繁殖する過程で生成する有害な二次代謝産物の総称で、その中には人体に有害なものや、場合によっては発がん性を持つとされるものも存在します。代表的な例としては、アフラトキシンやオクラトキシンなどが挙げられますが、これらの毒素が混入した食品を口にすると、肝障害や腎障害など深刻な健康被害を引き起こす可能性があることがわかっています。もちろん、生活空間においてもマイコトキシンを含むカビが繁殖すれば、胞子や粉じんを吸い込むことで人体へ悪影響を及ぼすリスクが高まり得るでしょう。

さらに厄介なのは、マイコトキシンを含むカビがどのような環境で発生しやすいかが一概に定義しづらい点です。多くの場合、高温多湿の場所や不衛生な条件が重なるとカビが増殖する傾向がありますが、食品の取り扱いや保管方法が不適切であれば、常温でも短期間でカビが発生・毒素を生成する可能性があります。住居内でも、キッチンや冷蔵庫のパッキン付近、ゴミ箱やシンク下など、湿気と栄養源がそろう場所は要注意です。また、マイコトキシンを含むカビを目視だけで完全に見分けるのは難しく、色や形状が似通った無毒カビと混同しやすいのも問題を複雑にしています。

このようなリスクを軽減するためには、まず生活空間や食品の保管環境を見直すことが重要です。食品を密封容器に入れて冷蔵保存する、定期的に消費期限をチェックする、壁や棚をこまめに拭き掃除するなど、身近にできる対策はいくつもあります。また、住まいのカビ対策には、換気や除湿をしっかり行うとともに、専門的な防カビ施工によって内部に潜む菌糸を根本から除去するアプローチが効果的です。マイコトキシンは目に見えにくいだけに、被害が広がる前の予防と早期対応がカギになるでしょう。

MIST工法®カビバスターズの真菌対策

カビを根こそぎ断つ革新的アプローチ――住まいの健康を守るMIST工法®の実力

MIST工法®とは何か?

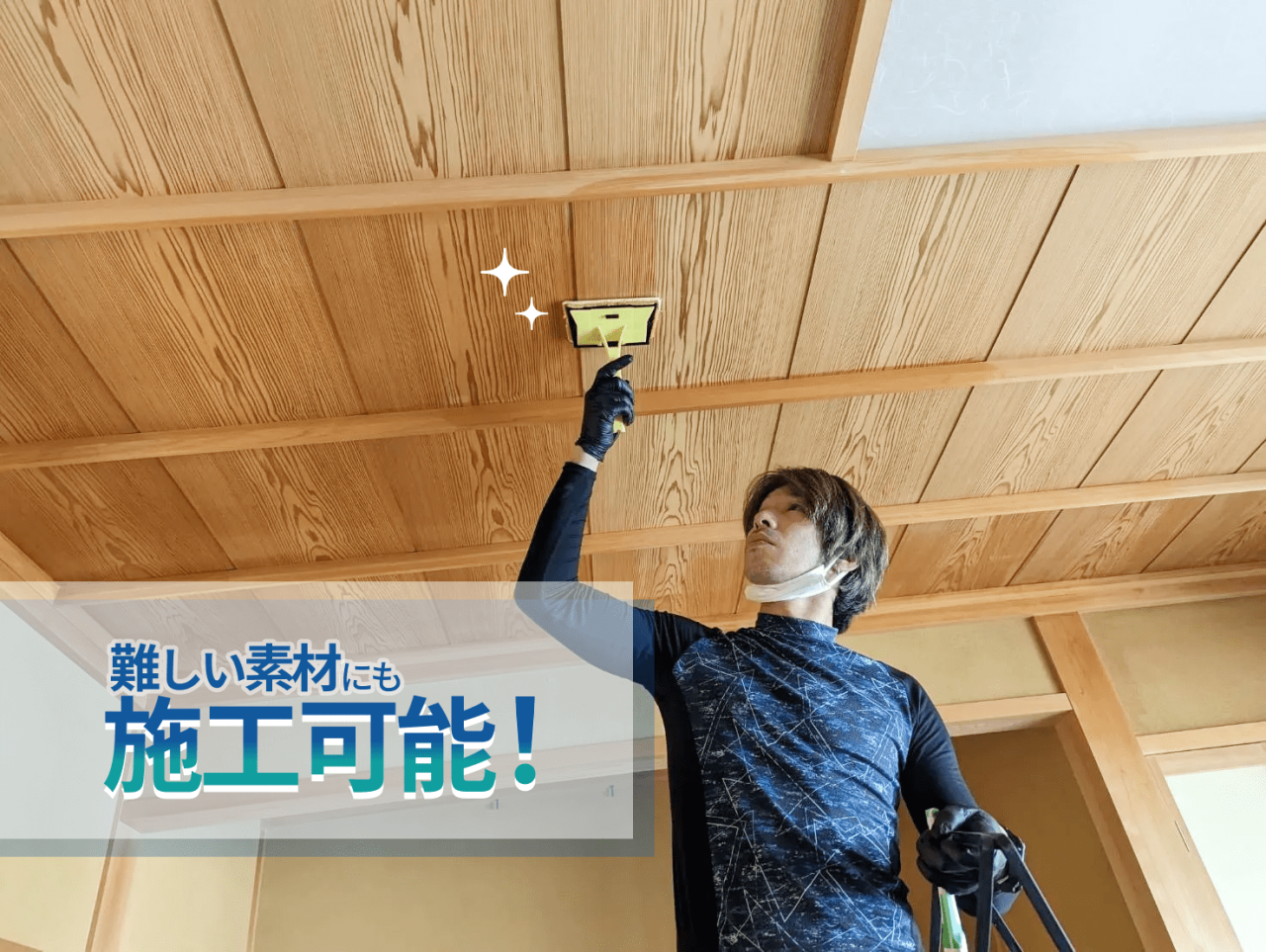

MIST工法®は、長年の研究と実践を経て開発された、カビや木材腐朽菌などの真菌被害に対処するための独自施工技術です。一般的にカビ対策というと、市販の除菌剤や漂白剤を使って表面を拭き取るイメージがありますが、これでは深く入り込んだ菌糸まで完全に除去するのは困難といえます。また、住宅内部には壁の裏や床下など、目に見えないところにこそカビが繁殖しやすい「湿気のたまり場」が多く存在し、表面上きれいに見えていても内部でじわじわと真菌が広がっているケースも少なくありません。そこでMIST工法®では、微細な粒子状の薬剤を高圧力で噴霧し、壁や天井、床下などの隙間や構造材内部にまで浸透させることで、カビの根本にまでアプローチを実現しています。

さらにMIST工法®では、施工対象となる建物の状態を入念に診断したうえで、最適な薬剤や処理方法を選定します。カビや木材腐朽菌の種類、発生場所、被害の進行度合いによって必要な薬剤の種類や施工回数が異なるため、これを的確に判断できる専門知識が不可欠です。私たちカビバスターズ本部は長年にわたる現場経験と研究成果をもとに、より再発リスクを抑えつつ建物の耐久性を守る、バランスの取れた防カビ施工を追求してきました。また、MIST工法®では施工後の定期点検やアフターフォローも重視しており、お客様にとっては「一度施工して終わり」ではなく、住まいの健康を長期的に維持するためのトータルサポート体制が整っているのが特長です。こうした包括的な取り組みによって、住宅や施設のカビ被害を根絶するとともに、安全かつ快適な住環境を確保することをめざしています。

施工の流れと具体的な防カビ技術

MIST工法®による施工は、大きく分けて「調査・診断」「施工計画の立案」「薬剤噴霧・浸透」「仕上げ・再発防止策」の4ステップで進められます。まずは建物の現況を入念に調べ、湿度や温度、換気状況をチェックするとともに、床下や壁内部、天井裏などに潜むカビや木材腐朽菌の有無を確かめます。この調査結果をもとに、発生源や被害の範囲、原因を特定し、どのような薬剤を使い、どの範囲に施工が必要かを詳細に計画します。カビの種類や建材の特性によって使う薬剤が異なるため、この工程を丁寧に行うことが成功のカギとなります。

いざ施工が始まると、MIST工法®では高圧力で微細な薬剤を噴霧し、建材の深部までしっかり浸透させます。カビが根付いている部位や、再発リスクが高い部位を重点的に処理することで、目に見える表面だけでなく、菌糸が広がりやすい隙間や内部空洞にも薬剤を届けることが可能です。さらに、木材腐朽菌などが木材を分解し始めている場合には、専門的な木材補修や補強工事を組み合わせることもあります。カビや腐朽の進行具合に応じて対策を柔軟に組み合わせることで、建物の耐久性を維持しながら再発を最小限に抑えるわけです。

施工後には薬剤の拭き取りや換気を行い、薬剤が安全なレベルまで低減したことを確認してから仕上げを行います。そのうえで、カビの再発を防ぐための通気改善や断熱・防水対策も実施し、必要があれば定期的な検査・点検でフォローアップを行います。こうした一連のプロセスによって、目立つカビだけでなく、潜在的なリスク要因にも目を配り、住まいの健康を長期的に支えるのがMIST工法®の強みです。徹底的な調査と適切な薬剤処理、そして建物の構造自体を見直すことで、カビが再び根付く余地を最小限に抑える総合的なソリューションを提供しています。

実際の施工事例とお客様の声

実際にMIST工法®による防カビ施工を行ったお客様からは、「長年悩んでいたカビ臭が消えて、室内環境が一気に快適になった」「他社で何度も施工しては再発を繰り返していたのに、MIST工法®でようやく根本的に解決できた」「床下の木材が腐りかけていたが、迅速に対応してもらい、大規模なリフォームを回避できた」といった喜びの声が多数寄せられています。特に、一度別の業者で表面的なカビ除去を行ったものの、奥深く残った菌糸までは取り切れず、再発を繰り返していたケースでは、MIST工法®の微粒子噴霧が大きな威力を発揮しているようです。高圧力で噴霧される薬剤が壁の隙間や建材の深部まで浸透し、長年見落とされていた根源部分のカビを一掃できるからです。

また、木材腐朽菌による被害を早期に発見し、必要な補修工事と防腐処理を行った事例も多々あります。ある築数十年の木造住宅では、土台の一部がすでにボロボロの状態で、少し足で押しただけでも崩れそうなほど進行していました。しかし、MIST工法®の調査で発覚したため、部位ごとの交換・補修と合わせて腐朽菌の再発防止処理を実施し、建物の耐久性を回復させることに成功したのです。施工後は「不安要素が取り除かれ、今後も安心して暮らせる」と、施主の方にたいへん満足いただけました。

さらに、お客様とのコミュニケーションにも力を入れており、工事前には施工内容や使用薬剤の安全性、工期の目安などを丁寧にご説明します。施工後にも定期点検やメンテナンスのタイミングなどをアドバイスすることで、カビの再発リスクを最小限に抑え、快適な住環境を長く維持していただけるのです。こうした実績とお客様の声が積み重なることで、MIST工法®は“表面的な処理ではなく、真の根本対策を提供する工法”として、全国的に高い評価を得ています。

日常でできる真菌予防のポイント

暮らしの小さな工夫が大きな差に!カビを寄せ付けない毎日の実践法

換気・除湿の重要性

日常生活の中で、カビなどの真菌を予防するうえでまず意識したいのが「換気」と「除湿」です。特に日本の気候は高温多湿の季節があり、室内に湿気がこもりやすい環境が整ってしまうと、カビにとって絶好の繁殖場所となります。空気中に漂うカビの胞子は、壁や天井裏、押し入れの奥など、風通しが悪い場所に付着すると驚くほど早いスピードで増殖を始めます。そこで、定期的に窓を開けるだけでなく、換気扇やサーキュレーターなどを活用して室内全体の空気を循環させることが大切です。特に水回り(浴室・キッチンなど)やクローゼット、押し入れといった閉鎖的な空間は要注意で、日常的に扉を少し開放して空気を送り込むだけでも湿気対策の効果が期待できます。

また、梅雨や夏のように湿度が高い時期には、エアコンの除湿機能や除湿器の活用も検討してみましょう。結露を防ぐためには、室内と外気の温度差をできるだけ小さく抑えることも有効です。例えば、冬場に暖房をつけた室内で窓ガラスが冷やされると、そこに水滴が生じてカビの温床となってしまいます。結露が起こりやすい窓には断熱シートを貼ったり、室内の温度を急激に上げ過ぎないよう調整したりすることで、結露を軽減することが可能です。加えて、洗濯物を室内に干す場合は、換気扇やサーキュレーターを組み合わせて湿気が滞留しないよう工夫しましょう。これらの日頃のちょっとした取り組みが、長い目で見れば住まい全体のカビ発生リスクを大きく減らしてくれます。換気と除湿をセットで実践することこそが、真菌予防の基盤となるのです。

清掃方法やメンテナンスのコツ

カビを含む真菌の発生を抑えるためには、定期的かつ適切な清掃とメンテナンスが欠かせません。なぜなら、カビはホコリや皮脂汚れ、食品のカスなど、わずかな有機物を栄養源に増殖するため、こうした汚れを放置すれば一気に繁殖が加速してしまうからです。たとえば、台所や浴室の水回りでは、洗剤や石けんのヌメリ、食品カスなどが蓄積しやすい場所を重点的にこまめに掃除する必要があります。隅々までブラシで汚れを取り除いたら、しっかり水分を拭き取り、最後にアルコールスプレーや防カビ用の洗剤で仕上げるとよいでしょう。また、浴室の壁や天井は意外と見落とされがちですが、高い位置に水滴が残ることでカビの繁殖を助長しやすくなります。入浴後は換気扇を回しつつ、壁や天井に残った水分を拭き取るか、スクイージーなどで落とす習慣をつけると効果的です。

さらに、リビングや寝室では、エアコンのフィルターやカーテン、カーペットなどにも注意が必要です。エアコンのフィルターにカビが繁殖した場合、使用時に胞子が部屋中に拡散され、アレルギー症状やシックハウスの悪化を招く恐れがあります。定期的にフィルターを取り外して掃除し、カーテンも洗濯表示に従ってこまめに洗うことで、ホコリやダニ、カビの温床を減らすことができます。カーペットやラグを使用している場合は、掃除機がけだけでなく、可能であれば定期的に天日干しを行うとよいでしょう。加えて、壁紙の継ぎ目や巾木(床と壁の境目)など、ゴミやホコリが溜まりやすい場所も小まめにチェックし、汚れをためこまないようにするのがポイントです。こうした継続的なメンテナンスの積み重ねが、結果的に住まい全体の真菌リスクを引き下げ、安心・快適な環境を保つことにつながります。

カビの早期発見と対処法

どんなに対策を講じていても、湿気や汚れの溜まりやすい住宅では、カビが発生する可能性をゼロにはできません。そのため、普段の生活の中で“カビの早期発見”を心掛けることが重要です。特に押し入れやクローゼットの奥、ソファやベッドなどの大型家具の裏側、さらにエアコンや換気扇の内部など、人目につきにくい場所は定期的に覗いてみましょう。カビは、初期段階では小さな点状の変色やわずかなカビ臭として現れる場合が多く、この段階で対処すれば被害が広がる前に食い止められます。床下や天井裏など自分では確認しにくい場所は、専門業者に依頼して点検してもらうことも検討すべきです。

もしカビを見つけたら、まずは拭き取りや掃除を行う前に適切なマスクや手袋を着用し、胞子を吸い込んだり肌に触れたりするリスクをできるだけ回避しましょう。そのうえで、消毒用アルコールや市販のカビ取り剤などを使用して丁寧に拭き取り、カビが広がらないようにすることが大切です。ただし、表面的に見える部分だけ除去しても、壁や材質の奥に菌糸が残っていると再発が起きやすい点に注意が必要です。症状が進行し、木材腐朽菌などによって建材が傷んでいる場合は、専門業者の診断を受けて根本的に解決する必要があります。早期発見・早期対処を徹底すれば、大規模な工事や高額な修繕費用を防ぎ、住まいの耐久性と家族の健康を守ることができるでしょう。定期的に住宅のポイントをチェックする習慣をつけ、小さな兆候でも見逃さないことこそが、カビ被害を最小限に食い止める最大の鍵といえます。

まとめ~真菌の正しい知識と徹底対策で住まいを守ろう~

見えないリスクに備える知恵と行動――安心・安全な住環境を手にするために

カビ・キノコ・木材腐朽菌を知ることの大切さ

真菌と呼ばれる生物群は、私たちの身近なところで多様な活動を行っています。カビとして食品や壁面に発生したり、キノコとなって森の中で子実体をつくり、あるいは木材腐朽菌として建物の構造をむしばんだりと、その姿や影響範囲はさまざまです。しかし、この真菌全体をしっかりと理解し、特徴や繁殖メカニズムを把握しておくことは、住まいの健康を守るうえで欠かせない要素です。なぜなら、カビもキノコも木材腐朽菌も、共通する特徴として「菌糸を伸ばし、有機物を分解して栄養源とする」という点があり、建材や食品、日常のホコリなど、わずかな汚れにも敏感に反応して増殖を始めるからです。

さらに、家屋内部に潜む真菌は、私たちの健康にも影響を及ぼす可能性があります。アレルギーやシックハウス症候群をはじめ、カビが産生するマイコトキシン(カビ毒)は、時に深刻な体調不良を引き起こすこともあるのです。こうしたリスクを踏まえると、「ただ目に見えるカビを除去するだけ」では真の解決にならず、その奥に広がる菌糸や発生源を特定し、適切な方法で対処することが重要になってきます。専門家による診断や施工はもちろんのこと、日常的な予防策として換気・除湿や清掃を徹底し、発生した際には早期に発見して対処することが大切です。カビ、キノコ、木材腐朽菌は、生態系の循環には不可欠な存在である一方で、私たちの住環境や健康を脅かす相手にもなり得ます。だからこそ、それぞれの特性を学び、正しい知識を備えておくことで、住まいに潜む真菌被害を未然に防ぎ、安心・安全な暮らしを手にする一歩となるのです。

快適で健康的な暮らしを実現するために

住まいは、家族が毎日を過ごすかけがえのない場所です。その空間をカビや木材腐朽菌から守り、常に快適で健康的な状態を保つためには、さまざまな要素を総合的に捉えた対策が求められます。まず、日頃から換気や除湿を心掛け、発生源となる湿気をためこまない環境づくりが基本です。水回りの清掃や結露対策、家具の裏や押し入れの奥まできちんと風を通すなど、ちょっとした習慣づくりによってカビのリスクを大幅に減らせます。さらに、シーズンごとの大掃除や定期的な点検によって、壁や天井裏、床下といった目に見えにくい場所にも注意を払うことが大切です。

もしカビや木材腐朽菌が発生してしまった場合は、早期発見が何よりも肝心です。軽度なうちに対処できれば、建材の交換や大規模工事を回避できるだけでなく、健康被害のリスクも最小限に抑えることができます。特に、繰り返し発生するトラブルや、広範囲にわたる変色・異臭などが見られた場合には、専門家の診断や施工を検討しましょう。MIST工法®のように、微粒子噴霧によって深部までアプローチする技術は、再発を繰り返さないための大きな鍵となります。一度根本を押さえておけば、長期的にわたって住まいの健康を維持でき、家族全員が安心して暮らすことが可能になるでしょう。豊富な知識と正しい対策を組み合わせて真菌と向き合えば、家屋の耐久性や衛生面も格段に向上します。結果として、快適さと健康を両立させた暮らしを叶え、家族にとっての大切な空間をしっかり守り抜くことができるのです。

お問い合わせ・ご相談

お住まいのカビ・木材腐朽菌トラブル、まずはプロにご相談ください!

MIST工法®カビバスターズ本部のサポート内容

MIST工法®カビバスターズ本部では、一般住宅からマンション、店舗、公共施設まで、あらゆる建物で発生するカビや木材腐朽菌のトラブルを幅広くサポートしています。私たちの役割は、ただカビを表面から取り除くだけではなく、なぜその場所にカビや木材腐朽菌が発生したのかを徹底的に調査し、原因に合わせた最適な対策を講じることです。そのために、まずは現場調査やヒアリングを通じて建物の構造や湿度、通気状況、使用されている建材の種類などを細かく把握し、トラブルの根源を追究します。そして、微細粒子を高圧噴霧する独自のMIST工法®をはじめとするさまざまな技術を駆使し、カビの深部までしっかりと駆除・防カビ処理を行います。

また、施工後のアフターフォローにも力を入れているのが大きな特長です。カビは、ちょっとした環境変化で再発しやすい存在でもあります。そこで、私たちは定期的な点検のご案内や、通気・除湿など再発を防ぐためのアドバイスを行い、トラブルが再び起きないように徹底サポートいたします。必要に応じて、断熱や防水処理の見直しといった建物の構造改善につながるご提案も行うことで、「もうカビには悩まされない住環境」を実現していただくためのお手伝いをしています。さらに、木材が腐朽している場合や、家屋の耐久性に影響が及んでいるケースに対しては、専門的な補修や交換工事、補強などにも対応可能です。「家族の健康と建物の安全を守りたい」という方は、ぜひ私たちのサポート体制をご活用ください。長年培ったノウハウと経験をもとに、最適な対策プランを一緒に作り上げていきます。

施工依頼や見積りへの流れ

MIST工法®カビバスターズ本部では、お問い合わせから施工完了まで、できるだけストレスなくスムーズに進められるよう、明確な手順を設けています。はじめに、お客様から電話やメール、Webフォームなどでご相談をいただいた際には、現場の状況やトラブルの内容、建物の種類や築年数などをお伺いし、おおまかなイメージやご希望を把握させていただきます。その後、実際に専門スタッフが現地調査を行い、壁や床下、天井裏など目に見えない部分の湿度やカビの状態、木材腐朽の有無などを入念にチェックします。この調査結果に基づき、カビや腐朽菌の種類、被害範囲、再発防止のために必要な工事内容を総合的に判断し、最適な施工プランとお見積りをご提案いたします。

お見積りの段階では、使用する薬剤や施工にかかる日数、施工範囲の広さなどを明確にご説明し、お客様に十分納得していただけるよう丁寧にご案内します。万が一、不明点やご不安がある場合は、どんな小さなことでもお気軽にご質問ください。施工プランにご同意いただけましたら、具体的な日程調整に入り、必要に応じて家財道具の移動や養生などの準備を行います。施工当日は、プロのスタッフが安全対策を徹底しながらMIST工法®による微粒子噴霧や清掃・除去作業などを実施し、カビの再発を抑える工夫を盛り込んだ仕上げを行います。最後に完了検査やお客様立ち会いのもとで施工箇所をご確認いただき、問題がなければ引き渡しです。こうして、計画から完了検査、そしてアフターフォローに至るまでのすべてのプロセスをわかりやすく一元管理することで、安心と納得を得られるカビ対策を提供し続けています。

よくあるご質問(FAQ)

カビ対策や木材腐朽菌の駆除については、専門的な知識が必要なうえ、「本当に効果があるの?」「費用はどのくらい?」「施工後のニオイや安全性は大丈夫?」など、多くの疑問をお持ちになる方も少なくありません。ここでは、よく寄せられるご質問の一部をご紹介します。たとえば、「MIST工法®による薬剤噴霧は人体やペットに害はないのか?」というご質問には、当社独自の薬剤は厳しい安全基準をクリアしており、施工後は換気や拭き取り作業を徹底するため、通常の生活にはほとんど影響を及ぼさないとお答えしています。ただし、アレルギー体質の方や小さなお子さまがいらっしゃる場合には、念のため十分な換気時間を確保し、施工後すぐの入室は様子を見ていただくようにお願いすることがあります。

また、「施工費用はどのくらいかかりますか?」というご質問については、現場調査の結果、カビの発生範囲や木材腐朽菌による被害の深刻度、建物の構造や施工範囲の広さによって大きく異なるため、一概にはお伝えしにくいというのが実情です。そこで、私たちはお見積り前のヒアリングや現場調査をしっかり行い、必要最小限のコストで最大限の効果を得られるプランを可能な限り明確にご提案するよう努めています。さらに、「再発防止策はどのようになっていますか?」といった疑問に対しては、MIST工法®による深部へのアプローチや、施工後の定期点検・アドバイスなどで長期的にフォローする体制が整っていることを強調させていただきます。このように、皆さまから寄せられる多彩な疑問に真摯に対応し、安心して施工をご依頼いただけるよう情報提供とサポートに力を入れておりますので、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------