カビ臭を取る方法|MIST工法®カビバスターズが教える安全・安心の最先端対策

2025/02/25

カビ臭を取る方法|MIST工法®カビバスターズが教える安全・安心の最先端対策

カビのニオイに悩まない暮らしを実現!プロ直伝の効果的な除去・予防テクニック

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。いつも私たちのブログをご覧いただき、ありがとうございます。日常生活を送る中で、「何だかカビ臭い気がする…」と感じることはありませんか?特に梅雨時や結露が多い季節などは、一度カビが発生すると室内にこもった独特のニオイがなかなか取れず、頭を抱えてしまう方も多いのではないでしょうか。カビ臭が気になると、部屋の空気環境そのものが不快になってしまい、生活の質も下がってしまいますよね。

そこで今回は、私たちMIST工法®カビバスターズ本部が日頃から行っているカビ調査や除去の実績をもとに、カビ臭の発生原因や具体的な取り除き方、さらに再発を防ぐための予防策を分かりやすく解説していきます。カビというのは目に見えていない部分に根を張るため、表面を拭き取っただけでは解決できないケースが多々あります。とりわけ、築年数が経過している建物や湿度が高い空間では、思わぬところにカビが繁殖していることも珍しくありません。

また、私たちが開発・運用している“MIST工法®”では、独自の薬剤と特殊な施工技術によってカビ菌そのものを除去し、臭いの原因を元から断つことを目指しています。安全性にもこだわった手順で、施工後もカビが再発しにくい環境を整えることが可能です。今回のブログを通じて、カビ臭に悩まされている方が少しでも快適な生活を取り戻せるよう、さまざまな視点から情報をお届けしていきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。

目次

【基本】カビ臭を取るために知っておきたいこと

カビ臭の正体を理解して、確実な対策の第一歩を踏み出そう

1. カビ臭が発生するメカニズム

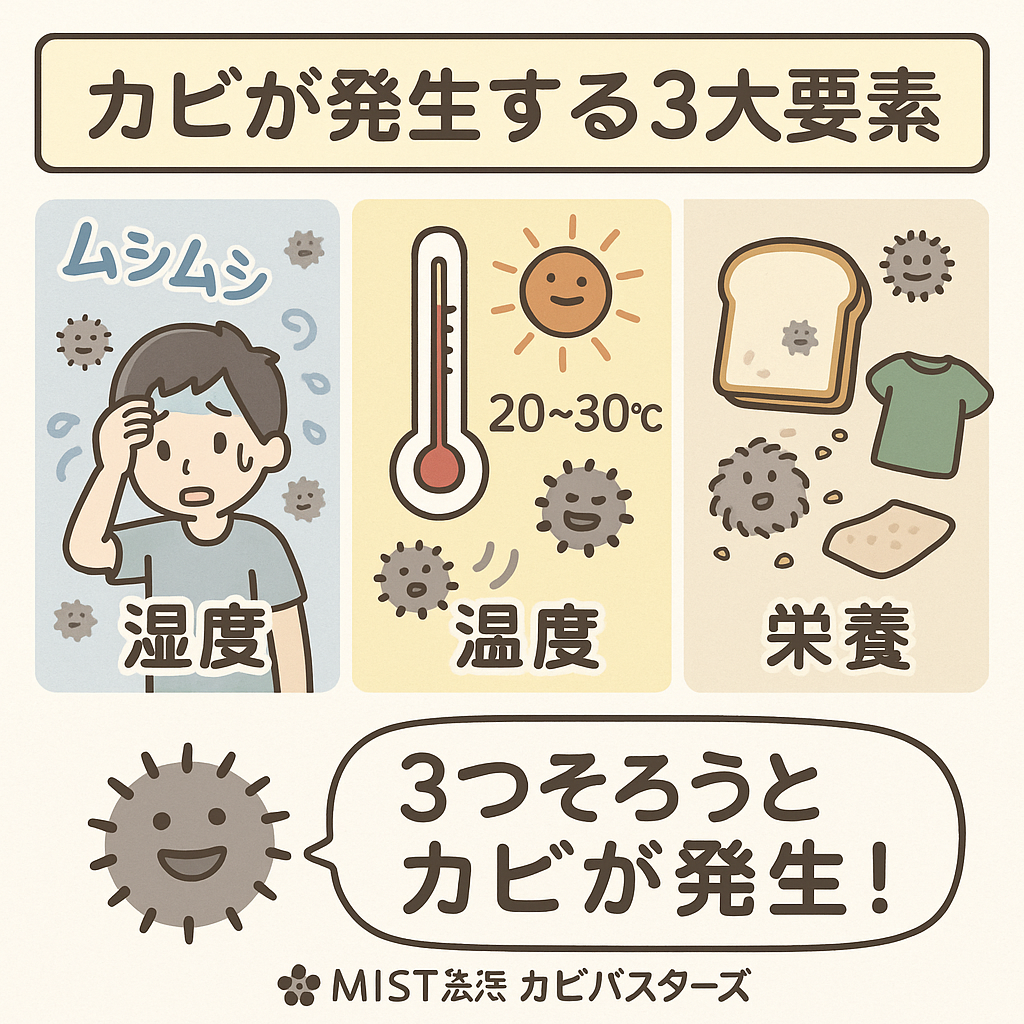

カビ臭は、カビが繁殖するときに放出する揮発性の有機化合物(MVOC:Microbial Volatile Organic Compounds)や、そのほかの代謝物によって引き起こされます。カビ自体は湿度と温度が適切な条件下であれば簡単に増殖し、空気中に胞子を放出しながら根を広げていきます。具体的には、気温が20~30℃程度、湿度が70%以上ある環境はカビにとって最適な繁殖条件といわれており、日本の気候や住宅環境ではこれらの条件を満たしてしまう場面が少なくありません。たとえば、梅雨時期や冬の結露シーズンには窓際や押し入れの奥などが湿気を含みやすく、気づかないうちにカビが一気に増えてしまうこともあります。

また、カビは目視で確認できる「黒ずみ」や「白いふわふわとした塊」だけが問題ではありません。カビが発するニオイの原因物質はとても微細であるため、部屋全体に広がりやすいのです。表面上はそれほど広範囲にカビが見えなくても、壁紙や床材の内側など、建材にまで根を張っているケースが多くあります。このような状態になると、見た目では除去が完了したように見えても、ニオイだけが残ってしまうことがあるのです。いわゆる「拭いても落ちない」「除湿してもなかなか改善しない」カビ臭の正体は、こうした見えにくい部分でのカビの活動にあります。

さらに、生活の中で出る水蒸気や湿度が相まって、結果的にカビが成長しやすい環境が年中途切れることなく続いてしまうというのも原因のひとつです。日々の調理や入浴、洗濯物の部屋干しなど、湿度を高める習慣が積み重なると、カビはより活動を活発化させます。こうしたメカニズムを理解することで、単にニオイだけを消臭剤でごまかすのではなく、根本的な「カビの発生源」と「繁殖条件」を断つことが非常に重要だということがわかるはずです。

2. 見えないカビのリスクとは?

カビと聞くと、まず目立つ黒カビや白カビをイメージしがちですが、実は住まいの内部には、目には見えないレベルでカビが潜んでいる可能性があります。たとえば、壁紙の裏側や断熱材の内側、床下などは普段の掃除では手が届かないため、湿気がこもりやすい構造になっている場合が多いのです。こうした見えない箇所でカビが繁殖すると、目に入らないぶん発見や対処が遅れ、結果的に「カビ臭だけがずっと消えない」といった深刻な事態に陥ってしまいます。

また、見えないカビが放出する胞子や揮発性物質は、アレルギー症状や気管支疾患、アトピー性皮膚炎など、さまざまな健康被害の引き金になる恐れがあります。特に、小さなお子様やご高齢の方、呼吸器が弱い方がいるご家庭では、空気環境を悪化させるカビは大敵です。カビによる影響はニオイだけでなく、人の健康や日々の生活の快適さに大きなダメージを与える可能性があるため、「見えないから大丈夫」と放置してしまうのは非常に危険です。

さらに、建物の構造材にまでカビが侵食すると、耐久性を損ねるリスクも否定できません。木材が湿気とカビで劣化すれば、大がかりな修繕やリフォームが必要になるケースもあります。家全体の寿命を縮めてしまうだけでなく、結果的に大きな出費を招くことにもつながりかねないのです。こうした状況を避けるためにも、目に見える部分のカビだけでなく、普段あまり意識しないスペースや空間に潜むカビへの対策と点検が大切です。定期的なメンテナンスや専門業者による調査を活用しながら、住まいを総合的にチェックしていくことが、カビ臭から解放される近道といえるでしょう。

カビ臭が放置されるとどうなる?健康と住環境への影響

見えない危険が潜む!?放置されたカビがもたらす深刻な影響

1. カビ由来のアレルギー症状・体調不良

カビを放置すると、まず懸念されるのが人体への影響です。カビは目に見える黒ずみや白い斑点だけでなく、目には見えない小さな胞子を空気中に放出します。この胞子を吸い込むと、アレルギー反応を引き起こし、くしゃみや鼻水、喉の痛みなどの症状が出る場合があります。さらに、カビが増殖する過程で放出される揮発性有機化合物(MVOC)が室内の空気を汚染し、頭痛やめまい、目のかゆみなどを誘発することも少なくありません。特に免疫力が低い子どもや高齢者、アレルギー体質の方は、カビに対する反応が強く出やすいため要注意です。

さらに、喘息やアトピーなどの持病を抱えている方にとっては、カビの存在が症状悪化の一因となる可能性が高まります。カビ由来のアレルゲンは、室内の家具や壁、エアコンの内部など、さまざまな場所に潜み、日常生活の中で長時間にわたって体内に取り込まれる恐れがあるからです。また、過度なストレスや疲労によって免疫力が低下していると、普段は発症しない人でもカビによる体調不良が一気に表面化するケースも見受けられます。

こうした健康被害は一時的な不調に留まらず、長期的には生活の質を大きく損なう要因となります。夜間に咳が止まらず熟睡できない、目のかゆみが慢性化して仕事や学習に集中できないなど、日々の活動に支障をきたすことがあるのです。カビを発生させない・増やさない環境づくりを怠ると、私たちの身体に多大な負担をかける結果につながります。カビ由来の体調不良やアレルギー症状を防ぐためにも、早めの段階で原因を突き止め、正しい対策を講じることが大切です。

2. 住宅の劣化と修繕コストの増大

カビが室内に発生しているということは、そこが高い湿度や結露など、建物にとって好ましくない環境下にある可能性を示唆しています。見える範囲のカビを拭き取るだけでは根本的な解決にならず、湿度の管理や空気の循環を改善しない限り、カビは何度でも再発し続けるでしょう。こうした状況を放置すると、建材の内部や構造部分にまでカビが浸透し、木材や壁紙、断熱材などが徐々に劣化していきます。長期にわたって湿気とカビが作用すれば、木材の腐食が進行し、住宅の耐久性を大幅に損なうリスクが高まるのです。

特に、押し入れやクローゼットの奥、床下や天井裏など、人目に触れにくい場所でカビが発生すると、発見が遅れがちです。いざ大規模な腐食やシロアリ被害などが見つかったときには、修繕に多大な費用がかかるだけでなく、場合によっては住まいの一部を解体・交換する大がかりな工事が必要になるケースもあります。こうした事態を避けるためには、日頃からの点検やメンテナンスが欠かせません。小さなカビの兆候を見逃さず、早めに対策を講じることが、結果として大きなコスト削減につながるのです。

さらに、住宅の劣化は資産価値の低下にも直結します。将来的に売却やリフォームを考えている場合、カビ汚染が進んだ物件は評価が下がり、希望通りの金額で売却できない可能性が高くなります。一方、定期的なカビ対策やメンテナンスを実施していれば、建物の健全性を保ちやすく、高い資産価値を維持しやすいといえるでしょう。カビの放置がもたらす住宅劣化と修繕コストの増大は、家計にも大きな負担となるため、健康面だけでなく経済面のリスクにも注意を払う必要があります。

自分でできるカビ臭対策:まずはここから!

家で簡単!すぐに実践できるカビ対策で、クリーンな室内環境を取り戻そう

1. 室内の換気を効率化するポイント

室内の空気を常に新鮮に保つことは、カビ臭対策の基本中の基本です。カビは湿気の多い環境を好み、換気不足の部屋では空気がよどんで湿度が高まりやすくなります。まずは1日に数回、窓を開ける時間を意識してみましょう。部屋全体の風通しが良くなるよう、対角線上にある窓やドアを同時に開放し、空気を入れ替えるのが効果的です。また、天候や季節に左右される部分もありますが、晴れた日や湿度が低い時間帯を選んで換気すれば、部屋の中の湿気を効率的に外へ追い出すことができます。

さらに、浴室やキッチンなど、水を頻繁に使う場所は特にこまめな換気を心がけましょう。入浴後は浴室のドアを開けたままにしたり、換気扇を数時間回すだけでも、湿度を下げる効果があります。キッチンでは、調理中や食後の食器洗いの際に発生する水蒸気をすばやく排出するためにも、換気扇をしっかりと回すことが大切です。とくにガスコンロを使う場合は燃焼時に水蒸気が発生しやすいので、作業が終わってからもしばらくは換気扇を回し続けるとよいでしょう。

また、エアコン内部にたまる湿気にも注意が必要です。エアコンのフィルターや内部がカビの温床になるケースは少なくありません。フィルターの掃除はもちろん、時々エアコンを送風運転に切り替えて中を乾燥させておくのも有効な対策です。室内の換気とエアコン内部の乾燥を組み合わせることで、湿気を抑えカビの繁殖を抑制できます。さらに、換気口や換気扇がホコリで目詰まりしていると通気性が落ちてしまうため、定期的なクリーニングも心がけましょう。ちょっとした意識づけと習慣の積み重ねで、室内の空気は見違えるほどクリーンな状態を保てるようになります。

2. 除湿・消臭アイテムの正しい選び方・使い方

カビ臭の原因のひとつである湿度の管理には、除湿・消臭アイテムが大いに役立ちます。ただし、アイテムをただ置くだけでは期待した効果が得られないことも多いため、使い方のポイントをしっかり押さえることが重要です。まず、除湿剤を選ぶ際には、使用場所に合わせた容量や形状のものを選択するようにしましょう。クローゼットや押し入れなどの狭い空間には、小型の置き型除湿剤や吊り下げタイプが便利です。一方、部屋全体の湿度管理を考える場合は、電気式の除湿機やエアコンの除湿機能を活用するほうが効果的な場合もあります。

消臭剤や芳香剤についても同様で、単純にニオイを上書きするだけでは、カビの根本原因を解消することはできません。カビ菌そのものが発する揮発性物質(MVOC)を取り除かない限り、しばらくすると再びカビ臭が広がってしまうのです。したがって、消臭効果だけでなく抗菌・抗カビ成分が配合されたタイプの製品を選ぶことで、カビの増殖を抑える効果を期待することができます。例えば、クローゼット内に置ける消臭ビーズや炭パックなどは、湿気の吸着と消臭を兼ね備えているため、衣類をカビ臭から守る手段として人気です。

また、これらのアイテムを効果的に使うには、定期的な交換やメンテナンスも欠かせません。除湿剤は中の吸湿剤がゲル状になったり、水が溜まったりしたら即座に新しいものに交換しましょう。消臭剤も使用期限を過ぎると効果が薄れてくるため、パッケージに記載された目安を守ることが大切です。さらに、アイテムだけに頼らず、日々の換気や掃除、適切な温度管理などの基本的な対策をセットで行うことで、カビ菌が繁殖しにくい清潔な環境を保てます。除湿・消臭アイテムはあくまでサポート役として位置づけ、普段からの生活習慣の見直しと合わせて取り入れるのが理想的です。

3. カビ取り剤を使う際の注意点と効果的な処理方法

カビ臭対策として真っ先に思い浮かぶのが、ドラッグストアなどで手に入るカビ取り剤の使用かもしれません。確かに、一般的なカビ取り剤は強力な成分を含んでいるため、特にお風呂場のタイル目地やシリコン部分、窓サッシなどの目立つ黒カビを除去するのに大きな効果を発揮します。しかし、扱いを誤ると肌や呼吸器に悪影響を及ぼす危険性があるため、使用前に必ず取扱説明書をよく読み、安全に配慮した環境で使うことが重要です。ゴム手袋やマスク、保護メガネなどを着用し、換気を十分に行いながら作業するようにしましょう。

また、カビ取り剤は強アルカリ性のものや塩素系のものが多く、酸性の洗剤やアルコール系製品と混ぜると有害なガスが発生するリスクがあります。複数の洗剤を同時に使う場合や、使用後に別の洗剤を使う場合は、必ず間を空けてしっかり水で洗い流してから次のステップに移ることが大切です。洗浄力を高めたいからといって混ぜ合わせるのは絶対に避けてください。カビ取り剤は単体でも十分に強力ですので、過剰な使用はかえって人体にも住環境にも負担をかけることになります。

さらに、カビ取り剤で表面のカビを落としたとしても、根本的な原因が解消されないと再発を繰り返してしまいます。湿度や換気の問題を改善しない限り、同じ場所に何度でもカビが生えてしまうのです。見える部分の黒ずみを取り除いたら、カビの発生源となりやすい構造上の問題(結露しやすい窓まわりや断熱の不備など)がないかも併せて点検すると効果的でしょう。根本対策と表面のカビ除去を同時に行うことで、初めてカビ臭を本格的に解消することが可能になります。安全な使い方を心がけつつ、正しい手順でカビ取り剤を活用することが、長期間にわたって快適な住まいを維持するための近道です。

カビ臭がとれない場合の原因:見落としがちなポイント

カビ臭の原因は“見えないところ”に潜んでいる!?見落としがちな場所を徹底チェック

1. 壁裏・床下などの隠れたカビの繁殖

カビ臭がいつまでも消えずに悩んでいる方の多くは、壁や床の表面ばかりに目を向けてしまいがちです。しかし、実際には壁紙の裏や床板の下など、普段は目に見えない部分にカビが広範囲で繁殖しているケースが少なくありません。とりわけ、日本の住宅は湿気がこもりやすい構造になりがちで、断熱が不十分な箇所や結露が発生しやすい場所では、時間をかけてじわじわとカビ菌が成長していることが多いのです。壁紙の接着剤の残りや床下にあるわずかなホコリ、木材のカスなどが、カビにとって絶好の養分となり、さらに高い湿度や適度な温度が合わさることで一気に勢力を拡大してしまいます。

こうした隠れたカビは、表面にシミや黒ずみとなって現れるまでに時間がかかるため、住人が気づきにくいという厄介な特徴を持っています。さらに、隙間から微細な胞子や揮発性物質(MVOC)が室内に漏れ出すことで、カビ臭が家中を漂う原因にもなります。いくら部屋の掃除を念入りにしても改善しない場合は、このように壁裏や床下で発生しているカビを疑う必要があるでしょう。また、構造材が長期的にカビの影響を受け続けると、建物の耐久性が損なわれるリスクも高まります。木材が腐食してしまうと修繕に莫大なコストがかかるだけでなく、住宅の資産価値までも低下しかねません。

対策としては、まず建物のどの部分に湿気が溜まりやすいのかを把握し、場合によっては専門業者に依頼して壁裏や床下の点検・施工を行うことが重要です。小さな点検口や換気口を設置して、常に空気の流れを確保する手段も効果的です。また、結露対策や断熱強化など、根本的な原因を取り除く工夫が欠かせません。カビの発生を未然に防ぐためには、見えないところこそ定期的にチェックし、“隠れカビ”を徹底的に取り除いていく姿勢が大切です。

2. エアコン内部や水回りなど、要注意箇所

エアコンや水回りは、日々の生活に欠かせない設備である一方、カビが繁殖しやすい環境が整っている要注意ゾーンでもあります。とりわけエアコン内部は、冷房や除湿運転時に発生する結露によって、フィルターや熱交換器周辺が常に湿気を含んだ状態になりやすいのです。この湿気を放置すると、エアコンの内部でカビが活発に育ち、送風時にカビ胞子やカビ臭が部屋中に拡散してしまう原因となります。せっかく部屋を涼しくしているはずが、カビ臭のもとをまき散らすことになってしまうのは避けたいところです。

また、キッチンや浴室、洗面所など、水を頻繁に使う場所もカビの温床になりがちです。たとえば、シンク下や排水口付近、洗濯機まわりなどは湿気がこもりやすく、かつ食べかすや石鹸カスなどカビの栄養源となる汚れが蓄積しやすいため、定期的な掃除を怠ると一気にカビが増殖するリスクが高まります。浴室の換気不足も深刻で、使い終わった後にドアを閉め切ってしまうと、内部に残った湯気が壁や天井にこびりつき、黒カビを発生させる一因となります。水回りは日常的に利用する分、掃除をするタイミングや除湿・換気の徹底が重要なのです。

対処法としては、まずエアコンのフィルターをこまめにチェックし、ホコリがたまっている場合は掃除機や水洗いでしっかりとクリーニングします。フィルターだけでなく、熱交換器の奥までカビが広がっている場合は、専門業者による分解洗浄を検討すると良いでしょう。一方、水回りでは、シンク下や排水口周辺の汚れを週に一度は確認し、カビ取り剤やブラシを使ってこまめに清潔を保つことが大切です。また、入浴後は浴室内の水滴を極力拭き取り、換気扇を数時間回すなどして湿気を外に排出する習慣をつけると、カビの発生を大幅に抑えられます。エアコンと水回りという2大要注意ゾーンをきちんとケアすることで、カビ臭の根本原因にしっかりアプローチし、快適な住環境を維持することができるのです。

MIST工法®で根本から解決:カビバスターズ本部の施工事例

目に見えない根まで徹底除去!次世代技術でカビトラブルを一挙解決

1. MIST工法®の原理と優位性

MIST工法®は、カビバスターズ本部が独自に開発したカビ除去・防カビ施工技術で、その最大の特徴は「カビの根まで徹底的にアプローチできる」という点にあります。カビが繁殖する際、目に見える黒ずみや斑点はほんの一部にすぎず、実際には壁紙や木材の内部、あるいは断熱材の奥深くまで根を張っているケースが多いのです。従来の表面除去だけではこれらの根の部分が完全に取り除かれず、しばらくすると再びカビが発生してしまう原因となっていました。そこでMIST工法®では、特殊薬剤をミスト状に噴霧することで、微細な隙間にも浸透しやすくし、カビ菌の内部構造に働きかける仕組みを採用しています。

さらに、使用する薬剤は安全性にも配慮しており、施工中・施工後の刺激臭や人体への負担を極力減らす処方を追求しています。強力な殺菌力を持ちながらも、施工環境を汚染しにくい特性をあわせ持つため、小さなお子さまやペットがいるご家庭でも安心して導入していただけるのが大きな魅力です。加えて、従来の塩素系やアルコール系のカビ対策と異なり、カビの根に直接アプローチすることで、表面を漂白して見た目を一時的に綺麗にするだけでなく、再発リスクを大幅に低減させることが可能です。

施工時には、カビの発生状況や建物の素材・構造を総合的に考慮し、最適な薬剤の濃度や噴霧方法を選択するため、個々の現場に合わせたオーダーメイドの施工プランを立案できます。これによって、ムラや漏れのない均一な施工を実現し、目に見えないところに潜むカビ菌までも徹底的に除去するのがMIST工法®の強みです。こうした専門的なノウハウと先進的な技術が結集し、確かな実績を積み重ねてきたことが、MIST工法®が選ばれ続ける理由だといえるでしょう。

2. 一般的なカビ除去方法との違い

カビ対策と聞くと、塩素系漂白剤やアルコールスプレーなどの市販製品を思い浮かべる方も多いかもしれません。これらの方法も一定の効果はありますが、大半が表面に現れたカビを一時的に除去・漂白するものにとどまり、根までしっかりと届いていないことが多いのが実情です。特に、壁紙の裏や床下の奥深くにまで根を伸ばしたカビは、こうした一般的な製品では届きにくく、作業後しばらくしてから再発してしまうケースが後を絶ちません。さらに、強い塩素系薬剤は刺激臭がきつく、周囲の家具や塗装面を傷めるリスクも伴うため、扱いには細心の注意が必要となります。

一方、MIST工法®では、微粒子化した専用薬剤をミスト状にして広範囲に噴霧するため、単に拭き取りやすい箇所だけでなく、微細な隙間や構造材の内部にまで薬剤を行き渡らせることが可能です。これにより、目に見えないレベルのカビ菌や胞子をも逃さずに除去し、環境そのものを根本から整えるアプローチを実現しています。また、施工方法自体にもこだわりがあり、現場ごとに最適な噴霧圧や時間、薬剤濃度をカスタマイズするので、建材へのダメージを最小限に抑えながらも十分な除菌力を発揮できる点が大きなメリットです。

さらに、一般的なカビ取り剤では見落とされがちな「カビ後の防菌・抗菌対策」にも対応しているのがMIST工法®の大きな特徴です。カビを除去した後も、しばらく湿度が高い環境が続けば再びカビが発生するリスクは否定できません。そこで、MIST工法®では後工程として、防カビ・抗菌処理を行うことで、再発リスクを低減し、長期的に清潔な状態をキープできるよう配慮されています。こうした点を比較してみても、MIST工法®は単なる「その場しのぎのカビ取り」ではなく、本質的なカビ問題の解決を目指す総合的なシステムであると言えます。

3. 施工後の効果と安全性

MIST工法®によるカビ除去施工が終了した後、多くのお客さまがまず実感されるのは「室内にこもっていた嫌なカビ臭が一気に消えた」という爽快感です。これは、単に消臭剤でニオイを上書きしたわけではなく、カビ菌自体を徹底的に除去し、菌が発する揮発性物質(MVOC)の発生源を断ったからこそ得られる効果といえます。さらに、壁裏や床下、エアコン内部などの見えない部分にまで行き渡らせるため、再びカビが顔を出すまでの期間が格段に長くなり、定期的な掃除や適切な換気を併用することで再発リスクを最低限に抑えることが可能です。

また、施工後の安全性に関しても、MIST工法®では万全の体制が整えられています。使用される薬剤はカビ菌に対して強力な効果を発揮しながらも、人やペット、そして環境に対して配慮された成分で構成されているため、施工後すぐに部屋を利用できるケースがほとんどです。もちろん、アレルギー体質の方や赤ちゃんがいらっしゃる場合などは、念のため換気や立ち入りのタイミングを考慮することが推奨されますが、従来の塩素系漂白剤ほど強い刺激臭や有害ガスが残る心配は大幅に軽減されています。

加えて、MIST工法®を実施したあとには、施工業者が仕上がりの確認やアフターフォローを行う場合が多いため、何か気になる点が出てきても相談しやすいのが利点です。施工範囲や建材の状態によっては、部分的なメンテナンスや再施工を提案されることもありますが、それも「長期的に見てカビを防ぐための最善策」を検討しているからこそ。安心・安全かつ持続的な効果を得られるMIST工法®は、目に見えるカビを取るだけでなく、カビがもたらすニオイや健康被害、そして住宅の劣化リスクを根本から解決する強力な手段として、多くの現場で成果を上げています。

カビ臭を再発させないための予防策

二度とカビを寄せつけない!日頃のケアが決め手になるカビ臭対策の秘訣

1. 室内の湿度管理を徹底するコツ

カビ臭を再発させないために最も重要なのが、室内の湿度を適切に保つことです。カビは湿度が高い環境を好み、70%を超える湿度が長時間続くと一気に繁殖しやすくなります。まずは、湿度計を設置して日常的に数値をチェックする習慣をつけましょう。リビングや寝室など頻繁に利用する部屋だけでなく、クローゼットや押し入れといった収納スペースにも湿度計を置くのがおすすめです。季節や天候によって室内の湿度は大きく変動するため、その都度チェックして対策を調整することが大切です。

除湿機やエアコンの除湿機能を活用するのも効果的ですが、注意したいのは機器のフィルター掃除です。エアコン内部にホコリやカビがたまったままだと、稼働しても十分に湿気を除去できず、かえってカビ臭が拡散する原因にもなりかねません。定期的にフィルターを外して水洗いし、しっかり乾燥させてから装着すると、効率よく除湿が行えます。また、長時間家を留守にする場合でも、可能な限り換気を行い、部屋の空気を入れ替える工夫を忘れないようにしましょう。特に梅雨や台風のシーズンなど雨の多い時期は、部屋の換気だけでなく扇風機を使用して空気を循環させ、湿気を溜めこまないように意識することが肝心です。

さらに、結露が発生する窓や壁は重点的にケアすべきポイントです。結露の原因となる窓まわりの断熱対策や、サーキュレーターを使った空気の循環で、極端な温度差を和らげることができます。結露が生じたら即座に拭き取るという地道な作業も大切です。拭き取らずに放置すると、窓枠や壁紙に水分がしみこみ、やがてカビが再発する原因となるからです。こまめな対応の積み重ねこそが、湿度管理を徹底する最大のコツといえるでしょう。

2. 日常の掃除・メンテナンスでできる再発防止

カビ臭をブロックするには、日々の掃除とメンテナンスが欠かせません。カビの栄養源となりやすいホコリや汚れを溜めこまないよう、床や棚の隅々、さらに家具の裏や下など見落としがちな場所まで定期的に掃除を行うことが大切です。掃除機やモップを使う際は、部屋の隅から隅へと順序よく進めると、ホコリを舞い上げずに効率的に集めることができます。また、カーテンやカーペットなどの布製品は湿気を吸収しやすいため、洗濯や天日干しでこまめに手入れをするのがおすすめです。特に梅雨時期や冬場に結露が発生しやすい地域では、布製品がカビの温床になりやすいので要注意です。

キッチンや浴室など、水が多く使われる場所も徹底的にケアすべきポイントです。シンク下や排水口、浴室のタイル目地や窓枠などは、汚れや水分が残ったままになりやすい箇所。週に一度は掃除をして、カビ取り剤やブラシを使いながら頑固な汚れを落としましょう。使用後に換気扇を回しっぱなしにしておくことや、水滴を拭き取る習慣も、有効なカビ対策となります。また、洗濯機周りは洗剤カスや湿気が残りやすいため、洗濯終了後に洗濯機のフタやドラムを開けて換気をする、洗濯槽クリーナーで定期的に内部を洗浄するなどして、できるだけ乾燥した環境を保つようにしましょう。

そして、カビ取り剤や消臭スプレーなどは「予防」目的でも使用できます。ただし、使い方を誤るとかえって人体に悪影響を及ぼすおそれもありますので、製品の説明書をよく確認し、安全面に気を配りながら適量を使うことが大切です。最後に、目視できる範囲では問題なくても、壁紙の裏や床下などに再発の兆しがある場合もあります。定期的な専門業者の点検や、自分で確認しにくい場所のチェックを行うなど、総合的なメンテナンスを行うことで、カビ臭の再発を大幅に防ぐことができるでしょう。

3. 季節ごとの注意点と対策法

四季の移り変わりがはっきりしている日本では、季節によって気温や湿度の変化が激しく、カビの発生リスクも大きく変動します。まず、梅雨時期や夏場は高温多湿が続くため、もっともカビが繁殖しやすい季節といえます。この時期は特に室内の温度と湿度に注意を払い、除湿機やエアコンの除湿運転を活用するのが必須です。外気が湿っている日でも、こまめに室内の空気を動かすことで、部屋の隅々に溜まる湿気を逃がすことができます。また、布団や衣類などは密閉型の収納に頼らず、通気性を保ちながら保管できる工夫をしておくことが理想的です。

一方、秋から冬にかけて気温が下がると、暖房の使用で室内と外気の温度差が生まれやすくなります。その結果、窓や壁に結露が発生しやすくなり、これがカビの発生源となるケースが増えます。温度差を減らすために適切な断熱材を使用したり、窓に断熱シートを貼ったりするなどの物理的な対策も効果的です。また、暖房器具を使う際は、短時間でも定期的に換気をするように意識し、湿度が極端に高くならないよう調整しましょう。結露を見つけたら、その日のうちに水滴を拭き取り、必要に応じてアルコールスプレーなどで殺菌しておくことも忘れずに。

春先や秋口のように気候が不安定な季節は、昼夜の寒暖差が激しく、カビ対策が手薄になりがちです。こうした時期こそ、油断せずに室内の湿度管理や掃除を徹底し、カビが繁殖し始める前に手を打つことがポイントです。季節によって異なるリスクを正しく理解し、「湿度が高くなるとき」「寒暖差が大きいとき」「結露が発生しやすいとき」に着目して早めの対策を取ることで、一年を通してカビ臭のない快適な住環境を保つことができるでしょう。

プロに依頼するメリットと業者選びのポイント

安心を買うという考え方!プロの技術力と信頼できる業者を見極めるための必須知識

1. カビ除去の信頼度・仕上がりの違い

カビの問題を根本から解決するには、専門知識と高度な技術が欠かせません。プロの業者に依頼する最大のメリットは、住宅構造や素材、カビの種類を総合的に判断し、それぞれに最適な除去方法を選び抜いてくれる点にあります。カビ取り剤を使った表面掃除だけでは対応できないケースでも、プロは専用の薬剤や機材を駆使し、壁や床の内部、断熱材の奥までしっかりと除菌・防カビ処理を行います。こうした専門技術は長年の経験に基づいて培われたものであり、一般家庭で手軽に再現できるものではありません。

さらに、プロの施工は「仕上がりの美しさ」が大きく異なることも見逃せないポイントです。市販の漂白剤やアルコールスプレーを使った場合、カビの黒ずみを一時的に薄くすることはできても、素材にダメージを与えたり、表面がまだらになってしまったりするリスクがあります。一方、専門業者は素材ごとの特徴を把握しているため、必要最小限の化学成分と施工手順を選択し、見栄えと耐久性の両面を考慮した仕上がりを実現することが可能です。加えて、作業後に防カビ効果を持続させるコーティングや処理を行う業者も存在し、再発リスクを大幅に抑えることが期待できます。

何より、プロの作業には「安心感」が伴います。誤った薬剤の使用や不十分な作業で健康被害を招く心配もなく、施工中の安全対策や作業後のフォローも手厚い場合が多いのが利点です。カビは見た目の不快感だけでなく、アレルギーや住環境の劣化といった深刻な問題に直結する可能性を秘めています。大切な住まいをより長く、より快適に保つためにも、専門家の力を借りるのは決して大げさなことではありません。プロに任せることで、根本原因を断ち切り、カビ臭をはじめとしたカビトラブルを継続的に防ぐことができるのです。

2. 見積もり・アフターサービスの確認

カビ除去工事をプロに依頼する際は、複数の業者に見積もりをとって比較検討することが大切です。単純に「一番安いから」といって飛びついてしまうと、作業内容が不十分だったり、追加料金が発生したりと、後々になってトラブルになるケースが少なくありません。見積もりの段階で具体的な施工方法や使用薬剤、施工範囲、作業日数などを詳しくヒアリングし、疑問点は納得がいくまで質問するようにしましょう。その際、壁裏や床下などの目に見えない部分や、カビが再発しやすい箇所の処置も含まれているかをチェックするのがポイントです。

また、アフターサービスの有無は業者の信頼度を測るうえで重要な指標となります。施工後、一定期間カビが再発した場合に無償で対応してくれる保証制度や、定期点検・メンテナンスプランを提供しているかどうかを確認しておきましょう。信頼できる業者ほど、アフターフォローに力を入れており、長期的な関係を築こうとする姿勢がうかがえます。一方、施工後のトラブルについて一切責任を負わない業者や、やたらとオプションを推し進める業者には注意が必要です。

さらに、見積書を比較する際は、施工のクオリティと費用のバランスを総合的に判断することが肝心です。たとえば、安価な見積もりを出された場合でも、薬剤の安全性や施工範囲が限定的であれば、後々別の業者へ追加依頼をせざるを得なくなる可能性があります。一度でしっかりカビを除去し、再発リスクを下げるほうが結果的にコストパフォーマンスが高い場合もあるのです。したがって、価格だけに囚われず、見積書の明細を読み込み、総合的なプラン内容と業者の姿勢を見極めることが、トラブルを未然に防ぎ、満足度の高い施工を受けるためのカギといえます。

3. 施工実績・口コミをチェックする方法

優良業者を選ぶうえで欠かせないのが、施工実績と口コミの確認です。まず、業者の公式ウェブサイトやパンフレットなどで、「何年にわたりカビ除去の実績があるのか」「どのような建物を対象に施工しているのか」「ビフォーアフターの写真や事例はあるか」といった情報を収集しましょう。数多くの現場を手がけていれば、その分ノウハウが蓄積されている可能性が高く、複雑なカビ被害にも柔軟に対応できると考えられます。また、事例写真では、施工前と施工後の変化をしっかりと確認し、仕上がりのクオリティをイメージしておくと安心です。

次に、実際の利用者からの口コミや評判を探してみましょう。SNSや口コミサイト、地域の掲示板などに投稿されている体験談は、カビ除去サービスの品質やスタッフの対応を判断する有力な材料になります。ただし、ネット上の口コミには個人の感想や状況による偏りが含まれることがあるため、あくまでも「複数の意見を総合して判断する」ことが肝要です。特定のサイトで評価が極端に偏っている場合は、信頼性を見極めるために他のプラットフォームや友人知人の紹介、専門業者が集うポータルサイトなども併せてチェックすると良いでしょう。

さらに、業者によっては、実際に施工した現場の写真やデータを施工事例集として提示してくれる場合があります。その中には、施工期間や使った薬剤の種類、防カビ対策の方法などの具体的な情報が記載されていることも多いので、より深い理解が得られるはずです。また、問い合わせ時に「似たようなケースの実績があるか」「過去の施工例を見せてもらえるか」と積極的に確認することで、相手の対応力や信頼性を見極めることができます。施工実績と口コミは、カビ除去の満足度を大きく左右する要素であり、後悔しない業者選びには欠かせないステップといえるでしょう。

まとめ:カビ臭のない快適生活を実現するために

カビを徹底排除して、清潔な住空間をずっとキープしよう

1. 日常的な対策とプロ施工の組み合わせがカギ

カビ臭のない快適な住環境を長期間維持するには、まず日常的な対策を習慣化することが欠かせません。こまめな換気や掃除、除湿機の活用などは、一見すると地道な作業の積み重ねに思えるかもしれませんが、カビの増殖を防ぎ、カビ臭の原因を作らないためには非常に効果的です。たとえば、入浴後に浴室をしっかり乾燥させたり、洗濯機周りに残る水分を拭き取ったりといった小さな工夫が、のちの大きなトラブルを未然に防いでくれます。また、カーテンやカーペットなど、湿気を吸いやすい布製品の定期的な洗濯や乾燥、エアコン内部のフィルター掃除なども習慣づけておくと安心です。こうした「日頃からのこまめな対策」がベースとしてしっかり機能していれば、カビの発生リスクを大幅に下げられます。

しかし、住宅の構造や素材、築年数によっては、日常的なケアだけでは追いつかないケースもあります。たとえば、壁紙の裏や床下など目の届かない場所でカビが進行していると、表面をいくら掃除してもすぐに再発してしまうことがあります。このような場合には、プロの施工を併用することが大きなカギとなるのです。専門業者は、高性能の機材や独自に開発された薬剤を用いて、カビの根までしっかりと除去し、防カビ処理を行います。さらに、施工後のアフターフォローや定期点検がある業者を選べば、万が一再発してしまった場合でも早めに対処することができ、長期的な安心を手に入れやすくなります。日常の小さな積み重ねとプロの力を組み合わせることで、より確実かつ持続的にカビ臭をシャットアウトできる点こそが、最終的に快適な住まいを手に入れるための一番の秘訣といえるでしょう。

2. カビ臭の悩みを解消し、健康的で心地よい住まいへ

カビは単に見た目の汚れやイヤな臭いだけでなく、健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。カビ胞子を長期間吸い込むことで、アレルギー症状や気管支系の不調が引き起こされることがあり、とりわけ免疫力の弱い子どもや高齢の方がいる家庭では注意が必要です。こうしたリスクを避けるためには、まずカビを発生させない環境づくりと、発生した場合の早期発見・早期除去が重要となります。換気や除湿、適度な掃除を習慣づけることで、空気中の湿度や汚れを適切にコントロールでき、カビの増殖を防ぐことが可能です。また、壁裏や床下など目の届かない部分が気になる場合は、プロの点検や施工を活用し、徹底的にカビの根を取り除くのが得策です。

健康的で心地よい住まいとは、家族全員が安心して過ごせる空間であることに加え、ストレスを感じない清潔感と快適性が備わっていることを意味します。カビ臭が充満していると、なんとなく空気が重苦しい雰囲気になり、家にいるだけで不快感や疲れを覚えることさえあります。しかし、カビが原因の独特なニオイを根本的に取り除き、再発防止まで視野に入れた対策を講じれば、部屋に足を踏み入れた瞬間から「気持ちがいい」「リラックスできる」と感じられる空間を取り戻すことができます。さらに、室内環境が改善すると、家にいる時間が心地よくなり、家族のコミュニケーションや日々の暮らしにもプラスの影響が生まれるでしょう。こうしたメリットを実感するためにも、日常的な対策とプロの技術を上手に取り入れながら、住まいを定期的にメンテナンスしていくことが大切です。カビ臭のない住空間は、家族の健康を守るだけでなく、生活の質そのものを大幅に高めてくれる一番の要素といえるでしょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------