目に見えるカビは実は“コロニー”?!MIST工法®カビバスターズ本部が解説

2025/04/14

目に見えるカビは実は“コロニー”?!MIST工法®カビバスターズ本部が解説

カビが見えたら要注意!正しい知識と対策でカビ被害を根本解決

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。住まいの中でカビを見つけると、多くの方が「早く何とかしなくちゃ!」と焦るものですよね。しかし、実際にはカビにもさまざまな種類や性質があり、その原因や発生メカニズムを正しく理解しなければ、根本的な解決にはつながりにくいのも事実です。そこで私たちカビバスターズ本部では、MIST工法®という独自の技術とノウハウを用いて、目に見えるカビだけでなく、目に見えない部分のカビやその原因にまで徹底的にアプローチしています。私たちの使命は、日本全国のご家庭や事業所など、あらゆる空間からカビの悩みをなくし、安心して暮らせる環境を守ること。カビが繁殖しやすい季節はもちろん、ふだんの生活の中でもいつでも学び、実践していただけるよう、ブログを通じて有益な情報をお届けしてまいります。今回は、目に見えるほどに成長したカビの集団「コロニー」について、基礎知識から対策までをわかりやすくご紹介いたします。ぜひ最後までご覧いただき、皆さまの生活空間におけるカビトラブルを未然に防ぎ、健康で快適な毎日をお過ごしいただければ幸いです。

目次

はじめに

家と健康を守る第一歩

1. ブログの目的

私たちMIST工法®カビバスターズ本部がこのブログをお届けする最大の目的は、「カビの悩みを抱えるすべての方へ、正しい知識と対策をわかりやすく提供し、カビによる被害を根こそぎ解決するきっかけをつくること」です。日本の気候は四季があり、季節ごとに温度や湿度が大きく変化します。そのため、カビが発生しやすい環境が日常的に生まれやすいとも言えます。梅雨から夏場にかけてはもちろんのこと、冬場でも結露などが原因となり、思わぬ場所でカビが広がるケースは珍しくありません。こうしたカビの発生は、見た目の不快感だけでなく、体調不良や建物の劣化を引き起こすリスクがあり、時にはアレルギー症状や呼吸器系トラブルなどの健康被害にまで及ぶ可能性があります。

しかしながら、多くの方が「とりあえず目立つカビを拭き取れば大丈夫」と思いがちで、根本的な原因を見過ごしてしまうことが少なくありません。実は、カビ対策には正しい手順と知識が欠かせず、単に目に見えるカビを取り除くだけでは、再発を防ぐことは難しいのです。そこで、本ブログではカビにまつわる基礎知識や、MIST工法®による効果的な除去・予防のメソッドを中心に情報を発信し、住まいを長く清潔に保ちたい方や、店舗・施設の衛生管理に努める方々を力強くサポートしていきます。私たちは、単なる施工業者としてだけではなく、「日本中の空間を安全・安心に保つパートナー」でありたいと考えています。本ブログが、皆さまにとって快適な住環境を維持するための頼れる一助となれば幸いです。

2. カビとコロニーの関係性とは

カビを語るうえで欠かせないキーワードのひとつに「コロニー」という言葉があります。コロニーとは、カビや細菌などの微生物が増殖し、一つの塊となって目に見える形にまで成長した状態のことを指します。私たちは普段、目視でカビを確認できるとき、その多くは「コロニー」となっている段階と捉えることができます。つまり、すでに環境的にカビが繁殖しやすい条件が整っていると判断できるサインなのです。

コロニーが形成されるには、カビにとって好ましい温度や湿度、そして栄養源が必要です。たとえば、ホコリや食品のカス、壁や天井の建材に含まれる有機物などは、カビが成長する格好のエネルギー源となります。これらがそろった状態に放置されると、胞子や菌糸は目に見えないレベルから急速に増殖し、最終的には私たちの生活空間の中で「斑点のように見える」「カビ臭がする」といった明確な形で存在を主張するようになるのです。

この段階に至るまでには、単に湿度が高いだけでなく、通気不足や結露の発生、窓枠や押し入れなどの日当たりや風通しが悪い場所にホコリがたまりやすいといった、複数の要因が絡み合っています。したがって、「なぜそこにコロニーができてしまったのか」を把握しなければ、いくら目に見える部分だけを拭き取っても再発を繰り返す恐れがあるのです。コロニーそのものを除去するだけでなく、コロニーが生まれる背景を理解し、トータルでカビ対策を行うことが重要だといえるでしょう。

カビの基礎知識

知っておきたいカビの基本と発生メカニズム

1. カビの種類と発生しやすい場所

カビは地球上のさまざまな環境に広く存在しており、その種類は膨大です。大きく分類すると、黒カビ・青カビ・白カビ・緑カビなど、色合いや生育環境の違いによって多くのタイプに分かれます。たとえば、黒カビは湿気の多い場所に現れやすく、特に浴室や窓枠、押し入れなどの通気が悪いところでよく見かけるでしょう。青カビや緑カビは食品に生えるイメージが強く、パンや果物などに生えることでおなじみかもしれません。白カビは、壁紙の裏や木材の内部など、目立たない場所に発生してじわじわと被害を広げることもあります。こうした色の違いはカビの種類によって胞子や菌糸の性質が異なるために生じるものであり、それぞれのカビが好む環境条件も微妙に異なります。

たとえば、浴室は黒カビの温床と言われるように、常に水気があり温度も比較的高いため、カビにとって絶好の繁殖場所となります。床やタイルの目地はもちろん、シャンプーボトルの裏や排水口の周り、壁と天井の隙間など、さまざまな箇所でカビを見つけることがあるでしょう。押し入れやクローゼット、あるいはベッドの下などは、通気不足で湿気がたまりやすい点が問題となります。さらに、エアコン内部や換気扇のダクト、洗濯機のゴムパッキンなど、水分がこもりやすい機器内部も要注意です。食品に関しても、冷蔵庫の奥や野菜室は意外と高い湿度を保っていることが多く、放置された食材にカビが発生しやすい環境が整っている場合があります。

こうしたさまざまな種類のカビは、一見すると同じように見えても、その発生場所や繁殖ペース、拡散の仕方などに差があります。しかし、いずれのカビも見過ごしたり放置してしまうと、健康被害や建物・物品へのダメージを引き起こす可能性が高まります。身近な空間にどんな種類のカビが生える可能性があるのかを知っておくことで、発生を早めに察知し、適切な対策をとる手がかりになります。家の中を定期的にチェックし、カビが生えそうな場所をこまめに清掃したり換気を行うことが、カビの被害を未然に防ぐための大切なステップとなるでしょう。

2. カビが繁殖するための条件

カビが成長・繁殖する際には、大きく分けて「温度」「湿度」「栄養源」という三つの要素が重要となります。まず温度ですが、カビによって好む温度帯はやや異なるものの、多くの場合は20~30度程度の範囲が繁殖に適した環境と言われています。日本の気候は、四季を通じてこの温度帯に入る期間が長く、さらに部屋の中ではエアコンや暖房器具の使用によって年間を通じて快適な温度を保っているため、カビにとっても暮らしやすい条件が整いやすいのです。

次に湿度です。空気中の湿度が高い、あるいは結露によって水滴が発生するといった状態は、カビにとって絶好の繁殖条件となります。特に梅雨時や夏場はもちろんのこと、冬でも室内と外気の温度差が大きいことで窓ガラスに結露が生じ、その水分が周囲の壁紙や木材を湿らせることがあります。さらに、押し入れやクローゼット、浴室などの通気が悪い場所では、湿気がこもりやすいためカビが根を張りやすい状態になるのです。

三つ目の要素である栄養源については、実に多くのものがカビのエサになり得ます。ホコリや皮脂汚れ、食品のカスなど、日常生活の中にある微量な有機物がカビにとっての栄養源となります。壁紙や木材、布製品なども、素材に含まれる成分が栄養として利用される場合があり、思わぬ場所でカビが育ってしまうことも珍しくありません。こうして温度・湿度・栄養源がそろうと、カビは胞子をまき散らしながら急速に増殖し、気づいたときには家のあちこちで見た目にも明らかな被害が生じているという状況に陥りやすくなります。

これらの条件がそろいやすい住宅環境や生活習慣を見直し、カビの好む環境をできるだけ排除することが重要です。具体的には、定期的に換気を行い、部屋の湿度を適切に保つこと、結露対策として窓周りの水分を拭き取ること、汚れやホコリをためない掃除習慣を身に着けることなどが挙げられます。こうした取り組みを地道に続けることで、カビの繁殖リスクを大幅に下げることができるでしょう。もしそれでもカビの気配を感じたり、目に見える形でカビが生えてしまった際には、早めに専門家に相談することが被害拡大を防ぐための最善策になります。

コロニーとは?

目に見えるカビの“集団”が生まれる仕組み

1. コロニーの定義と形成プロセス

コロニーとは、カビや細菌などの微生物が増殖し、ひとかたまりの集団となった状態を指します。一般的に、個々の微生物が目視で確認できるほど大きくなることは稀ですが、適切な温度や湿度、そして栄養源がそろうと、それらが高密度で集まり、私たちの目に見える「塊」として現れるわけです。カビにおいては、胞子が発芽して菌糸を伸ばし、周囲の環境から栄養を取り込みながら成長を続けることで、ある一定の大きさに達した時点でコロニーが形成されます。このプロセスは、培養皿などで微生物を観察する実験でもよく知られており、一つの胞子や菌糸片からポツポツと丸い斑点のように増殖していく光景を見ることができます。

カビのコロニーが形成される背景には、微生物が集団で生存を高める戦略も存在します。単独では過酷な環境に耐えづらかったり、栄養分を十分に得られなかったりしても、集団として成長することで相互に保護し合い、また周囲の栄養を効率よく取り込むことができる場合があります。さらに、コロニーの形成によって、菌糸同士が複雑に絡み合い、外部からの刺激や乾燥に対して強いバリアを作り出すこともあります。これにより、カビは長期間にわたって厳しい条件を乗り越えられるようになるのです。

一方、私たちの生活環境においてコロニーが目に見えるまでに成長した場合、そこにはカビが豊富に繁殖できる条件が揃っていると考えられます。つまり、温度が高めで湿度も十分、さらに有機物などの栄養源が存在する状態です。そのため、コロニーが一度形成されると、周囲に胞子をまき散らしながら被害を拡大させるリスクが高まります。建物の素材を傷め、さらには健康被害をもたらす可能性もあるため、コロニーを見つけたら根本的な対策を講じることが大切です。カビのコロニーをただ除去するだけでなく、なぜコロニーが形成されたのかを分析し、その原因となっている湿度や換気不足などを改善することが、再発を防ぐうえでも重要なステップとなるでしょう。

2. コロニーが目に見えるようになるまで

カビのコロニーが実際に私たちの目で確認できるようになるまでには、いくつかのステップを経て徐々に成長していきます。まず、室内や外部から飛来したカビの胞子が、湿気や温度、栄養源が適した環境に落ち着くと、胞子は発芽して菌糸を伸ばし始めます。このときはまだ微生物レベルの世界であり、肉眼ではほとんど確認することができません。しかし、カビが生きて繁殖できる環境が持続すれば、菌糸は時間とともにネットワークのように広がりを見せ、周囲の栄養や水分を取り込みながら成長していきます。

やがて、菌糸の量が増して一定の密度に達すると、それらが集団としてまとまり、いわゆる“コロニー”と呼ばれる形をとるようになります。この段階でも、最初は小さな点やうっすらとした変色程度であることが多いため、発見が遅れる場合が少なくありません。たとえば、押し入れの奥や家具の裏、エアコン内部などは、ふだん目が届きにくい場所だけに、カビがある程度の大きさになるまで放置されがちです。さらに、湿度が高い梅雨時期や夏場、あるいは結露が頻繁に起こる冬場などは、コロニーが形成されるスピードが加速することもあります。

コロニーの形成が進行すると、次第に変色が目立ち始めたり、表面がふわふわとしたり、場合によってはニオイを放ち始めるため、初めてその存在に気づくことも珍しくありません。そこまで進行しているということは、カビにとって繁殖しやすい環境が長期間続いていた証拠とも言えます。そして、この段階で慌てて除去を行っても、適切な手順を踏まない場合は、周囲に胞子が拡散してかえって被害が拡大したり、再発リスクが高まることがあります。根本的な対策としては、カビが好む温度や湿度を下げるための換気や除湿、栄養源となるホコリや汚れを除去する掃除など、複合的なアプローチが求められます。コロニーが目に見える段階になったら、ぜひ早めに適切な方法で対応し、大切な住空間をカビから守ることが大切です。

コロニー発生の原因

気づかないうちにカビが広がる背景を知る

1. 湿度・温度・栄養分の影響

カビのコロニーが発生する大きな要因として挙げられるのが「湿度・温度・栄養分」の三要素です。まず、湿度が高い環境はカビにとって理想的な生育条件となります。特に梅雨から夏場にかけては空気中の水分量が増え、さらに室内外の温度差による結露などが発生しやすくなるため、壁紙や天井、窓枠に水滴がたまってしまうことも多いでしょう。そこに落ちたカビの胞子が発芽し、わずかな汚れやホコリを栄養源として急速に菌糸を伸ばすことで、気づかないうちにコロニーが形成されていくのです。

また、温度もカビの繁殖には重要な役割を果たします。一般的には20~30度程度の温度帯がカビにとって最も生育しやすいとされており、日本の気候はまさにこの条件に合致しやすいと言えます。さらに、人の住む室内ではエアコンや暖房器具の使用によって、一年を通じてある程度快適な温度が保たれています。そのため、カビにとっても成長を続けやすい環境が整いやすく、冬場でも結露や加湿器の利用などによって湿度が高くなる場合があるため、油断は禁物です。

そして、カビにとって欠かせないエネルギー源となる栄養分は、私たちの日常生活の中に数多く存在しています。ホコリや皮脂汚れ、食品のカスだけでなく、壁紙や木材などの建材に含まれる有機成分もカビの栄養分として利用されることがあります。こうした汚れや物質が湿度の高い場所に長期間蓄積すると、コロニー形成のきっかけを増やしてしまうことにつながるのです。要するに、湿度・温度・栄養の三拍子がそろった環境では、カビはあっという間にコロニーをつくり出す可能性があります。そのため、日頃からの換気や掃除、こまめな点検などを怠らず、カビが繁殖しにくい清潔で乾燥した環境を維持することが何よりも大切です。

2. 放置によるリスク拡大

カビのコロニーを目にしたとしても、「まだ小さいから大丈夫」「すぐ拭き取ればいい」といった考えで放置してしまうと、思わぬリスクが広がる可能性があります。まず、カビが成長を続けることで、素材そのものを傷めたり、悪臭を放つようになったりと、住環境の劣化を引き起こす恐れがあります。特に壁紙や木材、カーテンなどは、カビが深くまで根を張ると簡単には除去できず、張り替えやリフォームが必要になることも少なくありません。そうした費用や手間は、早い段階で対策を行うほど大幅に抑えることができるでしょう。

さらに、カビは胞子を飛ばしながら生育域を広げていきます。放置すればするほど、最初に発見したコロニーの周辺だけでなく、空気中や通気経路を介して家全体へと広がる危険が高まるのです。そうした胞子が呼吸によって体内に入り込むと、アレルギー症状や気管支炎など、健康被害を引き起こすリスクが高まります。また、アトピーやぜんそくなどを持つ方にとっては、ほんの少しのカビでも症状が悪化することがあり、生活の質を大きく損なう原因となり得ます。

また、見えない場所にコロニーが潜んでいる場合も油断できません。エアコンの内部や押し入れの奥、家具の裏など、目が届きにくい場所でカビが大量に繁殖していても、普段はそれに気づかず生活しているケースが多々あるからです。そうしたケースでは、見える範囲のカビを取り除いたとしても、根本的な原因を排除できていないため、すぐに別の場所でコロニーが発生したり再発したりするリスクが残ります。だからこそ、放置ではなく「原因の特定と徹底的な除去」が肝心です。もし自分での対処が難しければ、専門業者の点検や施工を早めに検討し、家全体のカビを総合的にチェックしてもらうことが重要だといえます。こうした対策によって、コロニーの拡大や再発を最小限に抑え、快適な住環境を長く保つことが可能になるのです。

カビコロニーがもたらす被害とリスク

住まいと家族を脅かす現実

1. 健康被害(アレルギー・呼吸器系トラブル)

カビのコロニーが形成されると、まず懸念されるのが健康被害です。特にアレルギー症状を引き起こす可能性が高いとされており、ハウスダストと同様に、空気中を漂うカビの胞子を吸い込むことで鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどに悩まされるケースがあります。さらに、ぜんそくや気管支炎など、呼吸器系に疾患を抱えている方の場合、症状の悪化を招く危険性が高まることが指摘されています。カビはその種類によって放出する成分や増殖スピードが異なり、中には胞子が大量に浮遊することで室内の空気を著しく汚染し、家族全員の健康を脅かす状況へとつながる恐れがあるのです。

また、カビの出す特有のニオイも見逃せません。カビ臭さを感じる環境に長時間身を置くと、自律神経に影響を及ぼして頭痛や倦怠感を引き起こす場合があります。最初は軽い不調程度に感じても、慢性的に続くようだと生活の質を大きく低下させる原因となりかねません。特に高齢者や小さな子どもは抵抗力が弱いため、カビの存在によって健康トラブルを起こしやすく、予想外の感染症や合併症を誘発してしまうリスクも否定できません。さらに、アレルギー検査や薬による治療費がかさんだり、部屋の環境を改善するために別途費用が必要になることもあるでしょう。

こうした健康被害を防ぐためには、カビコロニーを早期発見・早期除去し、再発を防ぐことが非常に重要です。日常的に換気や清掃を心がけ、湿度管理を徹底するだけでなく、見えない場所の点検やメンテナンスを行うことも欠かせません。もし、カビのにおいを感じたり、目立つ斑点を見つけた場合は「少し様子を見よう」ではなく、すぐに原因を特定して取り除く行動が大切です。専門家に相談して徹底的な対策を実施することで、家族の健康を守り、長期的な被害を最小限に抑えることが可能になります。

2. 建物へのダメージと資産価値の低下

カビコロニーが建物内部や表面で成長すると、健康被害だけでなく、住まいそのものにも深刻なダメージを与える可能性があります。たとえば、壁紙やクロスの裏にカビが繁殖すると、見えないところで菌糸が建材へ深く浸透し、変色や剥がれ、さらに素材自体の劣化を招きます。木造住宅であれば、構造材にまでカビが広がることで強度が低下し、シロアリ被害を併発するリスクすら高まります。こうした劣化は外見からはわかりにくい部分で進行するため、気づいた時には大掛かりな修繕やリフォームが必要になるケースが珍しくありません。結果的に、修繕費用がかさむことはもちろん、工事期間中は生活上の不便も強いられるでしょう。

また、カビ被害は物件の資産価値を大きく損なう要因にもなります。中古住宅の売買や賃貸契約の際、室内環境の劣悪さは買い手や借り手から敬遠されるポイントとなりがちです。特に、壁紙や天井に黒ずみがあったり、カビ臭が残っている物件は、それだけで「この家は管理が行き届いていないのではないか」と判断され、相場よりも安い価格でしか売却できなくなるリスクがあります。仮に現時点で売却や引っ越しの予定がない場合でも、将来的に住み替えや資産整理を考える際に、カビによるダメージが大きなデメリットとなってしまうのです。

さらに、カビの被害が進むと、エアコンや換気扇などの設備の内部にもコロニーが形成される可能性があり、電気代の増加や機器の故障リスクを引き起こすことも考えられます。こうしたさまざまなリスクを総合的に回避するためには、やはりカビの早期発見と徹底的な除去が重要です。定期的な点検やメンテナンス、そして室内環境を清潔かつ乾燥した状態に保つための対策を怠らないことで、建物の寿命を延ばし、資産価値を維持することが可能になります。家や設備を長持ちさせるうえでも、カビ対策は欠かせない要素であるといえるでしょう。

MIST工法®によるカビ対策

見えない根まで除去する新しいスタンダード

1. 従来の対策との違い

これまでのカビ対策といえば、市販のカビ取りスプレーや漂白剤を使って「目に見えるカビを落とす」方法が一般的でした。特に家庭内で手軽にできる方法として重宝されてきましたが、実際にはその効果は一時的なものであり、時間が経つとまた同じ場所にカビが再発するという経験をされた方も多いのではないでしょうか。これには理由があります。従来の方法では、表面に現れたカビを除去することはできても、素材の奥深くまで根を張った菌糸までは届かないことが多く、根本的な解決にはつながりにくいのです。

また、塩素系の薬剤を使った方法は、確かに漂白効果によって見た目を綺麗にすることができますが、強い刺激臭や素材へのダメージ、さらには人体への影響も考慮する必要があります。小さなお子様や高齢者、ペットがいるご家庭では、使用をためらうこともあるでしょう。さらに、建物全体にカビが広がっている場合、家庭用の道具や薬剤では対応しきれず、根本的な対策としては力不足であるケースが多いのです。

一方、MIST工法®ではこうした従来の限界を突破し、「カビを根から断つ」ことを目的とした画期的なアプローチを採用しています。表面的な処理にとどまらず、カビの根が入り込んでいる建材の内部までしっかりと浸透・処理を行うため、再発のリスクを最小限に抑えることが可能です。しかも、環境に配慮した専用溶剤を用いるため、人体や素材に優しく、さまざまな場所・用途に対応できる点も大きな違いです。従来の対処療法的なやり方から一歩進んで、「原因を断ち、再発を防ぐ」次世代のカビ対策が、MIST工法®の最大の特長と言えるでしょう。

2. MIST工法®の特徴とメリット

MIST工法®は、目に見えるカビだけでなく、見えない場所に潜むカビや根の部分にまでアプローチするために開発された、革新的なカビ除去・防止技術です。その最大の特徴は、「ミスト状にして微細な空間に溶剤を拡散する」という独自の施工方法にあります。ミスト化することで、カビが潜む壁の裏側や木材の内部、エアコンの内部構造といった、通常では薬剤が届きにくい場所にまでしっかりと成分が行き渡り、カビの根本からの除去が可能になります。

使用される溶剤は、環境や人体への影響が極めて少ない成分で構成されており、塩素系漂白剤のようなツンとした刺激臭や素材への腐食リスクもほとんどありません。これにより、小さなお子様やペットがいるご家庭、高齢者施設、病院、保育園などの衛生管理が特に重要な空間でも、安全に施工できるというメリットがあります。さらに、MIST工法®は表面的な掃除だけでは防げない再発リスクを抑えるために、処理後の防カビコーティングなど、アフターケアの体制も万全です。

また、施工対象となる素材の種類を問わない点も大きな強みです。木材、クロス、コンクリート、プラスチックなど、あらゆる建材に対応可能なため、住宅から商業施設、公共施設に至るまで、幅広い現場で導入されています。さらに、MIST工法®は短時間での施工が可能であり、養生や片付けなどの工程もシンプルで済むため、施設の稼働に支障をきたすことなくスムーズに施工できるのも魅力の一つです。

このように、MIST工法®はカビ問題に対する「根本治療」として位置づけられ、従来の“対処療法”的な手段とは一線を画す、信頼性と安全性を兼ね備えた最新のカビ対策技術として高く評価されています。

3. 施工の流れ

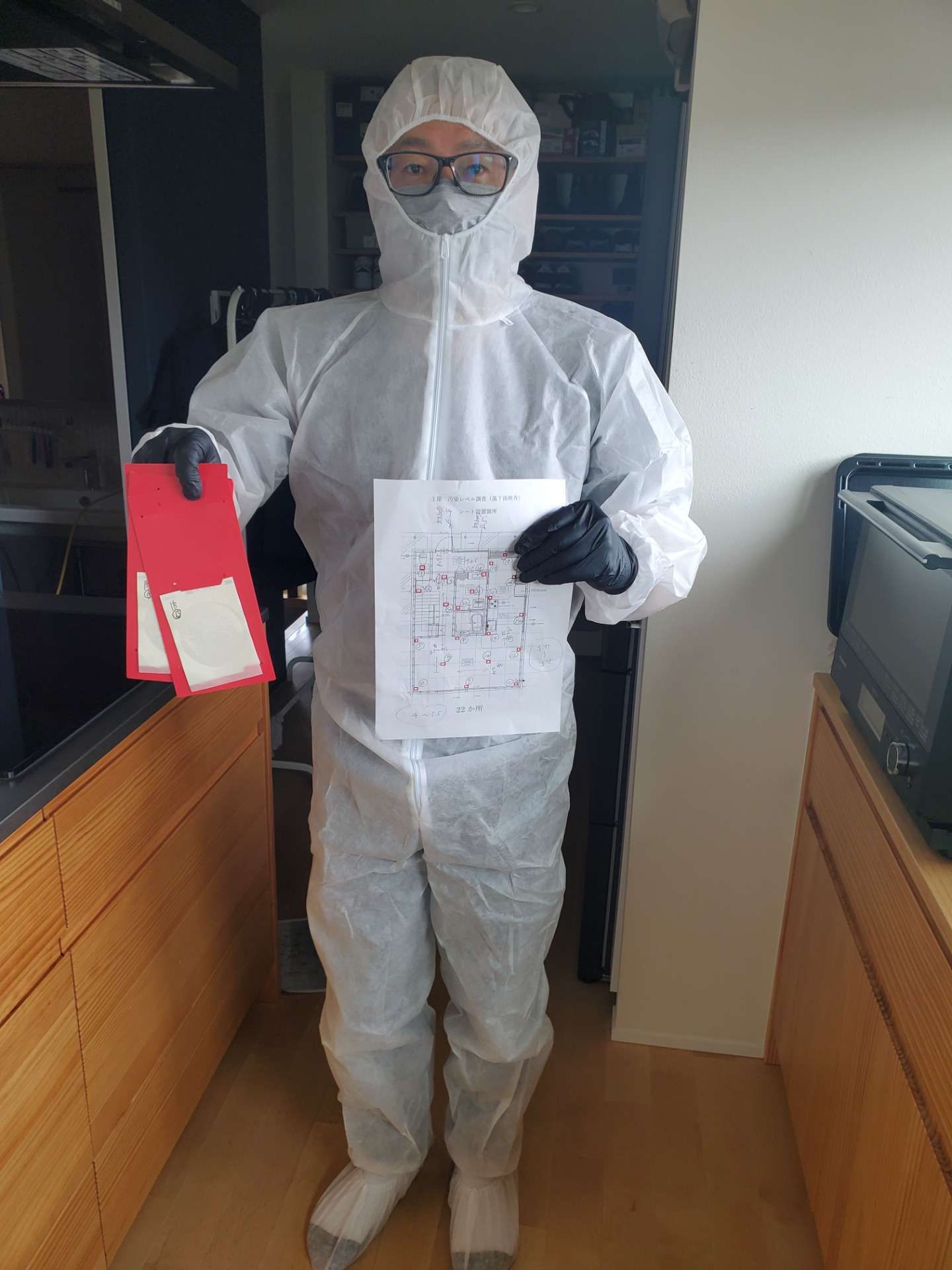

MIST工法®によるカビ対策は、専門知識と専用機材を用いたプロフェッショナルな施工によって行われます。まずはお客様からのご相談を受けて現地調査を行い、カビの発生箇所、広がり具合、周囲の環境(湿度・通気性など)を細かくチェックします。この調査段階では、目に見えるカビだけでなく、隠れた場所のカビの有無も確認し、必要に応じて専用機器による測定や検査を実施します。

次に、調査結果に基づいて最適な施工プランを立案します。施工範囲・方法・使用する溶剤の種類・施工日数などをお客様に丁寧にご説明し、了承を得たうえで作業に入ります。施工当日は、まず必要な部分の養生作業を行い、ミスト噴霧機を使って専用溶剤を対象エリア全体に均一に拡散させます。ミストは非常に微細な粒子で構成されているため、素材の奥深くまで浸透し、カビの根をしっかりと分解・除去してくれます。

溶剤の噴霧が完了した後は、必要に応じて防カビコート処理を行い、今後の再発リスクを大きく軽減します。コート材は透明で目立たず、空間の見た目に影響を与えることもありません。最後に、作業エリアの換気・乾燥を行い、施工完了となります。施工後はお客様立ち会いのもと、仕上がりの確認やアフターケアについての説明を丁寧に行います。

MIST工法®は、その場限りの“掃除”ではなく、「長期的なカビ予防」を見据えた施工であることが大きな特長です。短時間で高い効果が得られるだけでなく、安全性と再発防止効果に優れているため、リピートや口コミによるご依頼も多数いただいております。施工後も定期的な点検やアドバイスを通じて、カビに悩まされない快適な空間を維持できるよう、私たちは全力でサポートしてまいります。

コロニーを防ぐための日常対策

カビを寄せつけない暮らしの習慣づくり

1. 定期的な換気と湿度管理

カビのコロニーを防ぐうえで、最も基本的かつ効果的な日常対策が「換気と湿度管理」です。カビは湿気の多い場所を非常に好み、空気が滞ることで湿度が上昇し、結果として繁殖が加速します。たとえば、浴室やキッチン、クローゼット、押し入れなどは、湿気がこもりやすく、換気不足になりやすい場所の代表格です。こうした場所は意識的に空気を入れ替えることが求められます。

室内の湿度は、一般的に40~60%の範囲に保つのが理想的とされており、70%を超えるとカビが繁殖しやすくなります。特に梅雨や夏場は外気の湿度が高いため、除湿機やエアコンの除湿機能を活用して室内の湿気をコントロールすることが重要です。また、冬場の結露も見逃せません。暖房と外気温との差により、窓ガラスや壁に結露が生じ、その水分がカビの発生源になることがあります。こまめに水滴を拭き取る習慣をつけることが有効です。

さらに、家具と壁の間に少し隙間を空けることで通気性を確保し、空気の流れを生むことも対策になります。押し入れやクローゼット内には除湿剤を設置したり、衣類の間隔をあけて収納したりするなど、湿度がこもらない工夫をすることで、カビのリスクを下げることができます。窓を開けることが難しい季節や場所では、換気扇やサーキュレーターを活用して空気を循環させることも有効です。日常的な空気の入れ替えと湿度の意識的な管理が、カビを「寄せつけない空間づくり」の基本となります。

2. 清掃のポイントと注意点

カビのコロニー発生を未然に防ぐためには、「どこを」「どのように」清掃するかが非常に重要です。単に目につく場所を掃除するだけではなく、カビが潜みやすい“見えにくい部分”や“手の届きにくい場所”も定期的にケアすることが大切です。たとえば、家具の裏側や押し入れの奥、窓枠のレール、浴室の天井や換気扇の内部などは、意外とカビが発生しやすい場所です。これらのエリアは普段の掃除では手を抜きがちですが、月に1回程度の重点的な清掃を取り入れると安心です。

清掃時には、単に水拭きするだけでなく、中性洗剤やアルコールを使って除菌を行うことが効果的です。ただし、素材によっては変色や劣化の恐れがあるため、使用する洗剤の成分や濃度には十分注意しましょう。また、掃除後にしっかりと乾燥させることも忘れてはなりません。湿った状態のままでは、かえってカビが好む環境を作ってしまうからです。布巾で拭いた後は風を通す、扇風機やドライヤーで乾かすなどの工夫が必要です。

さらに、ホコリの蓄積もカビの栄養源となります。エアコンのフィルターや空気清浄機、照明の上部やカーテンレールなど、見落としがちな部分にもホコリはたまりやすいため、定期的なチェックが欠かせません。掃除機の排気によって空気中にカビ胞子が舞い上がるリスクもあるため、掃除機のフィルターも清潔に保つよう心がけましょう。

掃除の「頻度」と「質」の両方を意識することで、カビの温床となる環境を根本から断ち切ることができます。少しの手間が、大きな安心へとつながるのです。

3. 早期発見・早期対策の重要性

カビの被害を最小限に抑えるためには、「早期発見・早期対策」が非常に重要です。カビは、私たちが気づかない間にもゆっくりと、しかし確実に成長していきます。特にコロニーとして目に見える段階まで達している場合、その周囲にはすでに目に見えない胞子が広がっている可能性が高いと言えます。つまり、見えているカビをただ拭き取ったとしても、それだけでは完全に除去されたとは言い切れないのです。

日頃から注意すべきサインとしては、黒っぽい点々や壁紙のうっすらとした変色、カビ臭さなどが挙げられます。特に押し入れの中や洗面所、浴室、窓際など湿気がこもりやすい場所は、月に一度程度の点検を習慣にすることが効果的です。見た目にはわからなくても、手で触れてみるとジメジメしていたり、独特の臭いを感じたりすることがあります。こうした感覚的な変化を見逃さずに行動に移すことが、被害の拡大を防ぐ鍵になります。

また、初期段階のカビは比較的除去しやすく、清掃や除湿対策によって再発を防ぐことも十分可能です。しかし、放置することで素材の奥まで根を張ってしまうと、完全に除去するには専門的な施工が必要になり、費用や時間もかかってしまいます。だからこそ、小さな変化に気づいたときこそが、最も効率的で経済的に対処できるチャンスなのです。

MIST工法®カビバスターズでは、早期段階でのご相談を何よりも歓迎しています。わずかな変色や違和感であっても、「まだ大丈夫」と油断せず、お気軽にご相談いただければ、専門的な視点から的確なアドバイスとサポートを提供いたします。早めの対応が、住まいと健康を守るための第一歩です。

もしコロニーを発見したら?

焦らず冷静に、正しい対処が再発防止のカギ

1. 自分でできる応急処置

もし自宅や職場などでカビのコロニーを発見した場合、まずは落ち着いて冷静に対処することが大切です。目に見えるカビにすぐ反応して、慌ててタオルで拭いたり水で流したりする方も多いのですが、実はそれが逆効果になることも少なくありません。カビの胞子は非常に軽く、空気中に舞いやすいため、無理に擦ったり勢いよく拭き取ることで胞子が周囲に広がり、別の場所で新たなコロニーが発生する原因になってしまうのです。応急処置では、「広げない・舞い上げない」を意識した行動が重要です。

自分でできる最初の対応としては、まず発生箇所の周囲を刺激しないように静かに換気を行い、マスクと手袋を着用して作業にあたることが基本です。使用する道具には、できるだけ使い捨てのペーパータオルや不織布を使用し、作業後はそのまま廃棄するようにしましょう。拭き取りにはアルコール濃度70%以上の消毒用エタノールが有効です。塩素系漂白剤を使うことも可能ですが、強い刺激臭や素材への影響があるため、使用する際は必ず換気を行い、ゴム手袋を忘れずに装着してください。

応急処置を行った後は、必ず発生源となっていた場所の湿度や通気環境を見直すことが大切です。例えば、家具の配置を変えて空気の流れを作ったり、除湿機や換気扇を定期的に使用することで、カビの再発を防ぐことにつながります。ただし、カビがすでに広範囲に広がっていたり、素材の奥まで入り込んでいると感じられる場合は、自己処理だけでは限界があります。その際は、無理にすべてを取り除こうとせず、次のステップである専門業者への相談を検討しましょう。

2. プロに相談するタイミング

カビのコロニーを発見した際、「これはプロに依頼すべきか?」と迷う方は少なくありません。しかし、カビの発生範囲や状態によっては、自己処理では十分に対応できないケースも多く存在します。たとえば、何度清掃しても同じ場所にカビが再発する、壁紙の奥からジワジワと黒ずみが広がっている、カビのにおいが取れない、家族にアレルギー症状が出始めた——こうした兆候が見られる場合は、すぐに専門家に相談するべきタイミングと言えるでしょう。

特に、素材の深部までカビが入り込んでいる場合、表面をどれだけ掃除しても内部の菌糸や胞子が残っていれば、時間が経つごとに再び表面に現れます。これは木材や石膏ボード、断熱材など、湿気を吸いやすい素材に多く見られる現象です。また、エアコン内部や換気ダクトなど、目視で確認しにくい場所にカビが潜んでいる場合も、一般の掃除では対応が難しいのが現実です。

プロによる対処の最大のメリットは、「根本的な原因の特定と、再発防止策の提案ができること」にあります。MIST工法®カビバスターズでは、専門の調査機器を用いてカビの範囲や種類を正確に診断し、最適な施工方法をご提案します。ミスト状に処理剤を噴霧することで、壁材や構造材の奥深くまで浸透し、根こそぎカビを分解・除去。さらに、防カビコートの施工により、今後の再発を大幅に軽減することができます。

「見えている部分だけじゃないかも」「健康に影響が出ていないか心配」「住まい全体のカビ状況をチェックしておきたい」——そう思った時こそ、プロの出番です。被害が小さいうちに相談・対処すれば、費用も時間も抑えられ、安心して生活できる空間を取り戻すことができます。カビ対策は“早めの一手”が何よりも重要なのです。

4o

まとめ:健康と住環境を守るために

カビに負けない暮らしの未来へ

1. 早期対策の必要性

カビは私たちの生活空間に静かに、しかし確実に忍び寄ってくる存在です。特に日本のように湿度が高く、四季がはっきりしている気候では、気づかないうちにカビの温床が生まれやすくなっています。そして、カビの発見が遅れれば遅れるほど、健康面や住環境への被害は深刻化していくのが現実です。だからこそ、何よりも「早期対策」が重要です。

目に見えるカビを発見したとき、それが小さな点であっても、「放っておいても大丈夫」「後で掃除しよう」と先延ばしにすることで、被害の範囲は拡大していきます。小規模なうちであれば、応急処置や日常的な管理で十分に抑え込むことも可能ですが、広範囲にコロニーが形成されてしまうと、自力では手に負えなくなり、結果として専門業者の大掛かりな施工が必要になってしまうケースも多く見られます。それに伴い、費用や手間、時間も増大してしまうのは言うまでもありません。

また、カビは「見た目の問題」だけではなく、空気中に放出される胞子や有害物質が健康被害を引き起こす可能性があるため、特に小さなお子様や高齢者、アレルギーを持つ方にとっては命にかかわるリスクともなり得ます。咳や鼻水、皮膚のかゆみといった症状がカビによるものと気づかずに、長期間不調を抱える方も少なくありません。

そうしたリスクを避け、家族全員が安心して暮らせる環境を保つためにも、異変に気づいた時点で即座に行動を起こすことが求められます。早期対策によって被害を最小限に食い止めるだけでなく、再発リスクも抑えることが可能になります。住まいに少しでも違和感を覚えたら、それはカビからのサインかもしれません。健康で快適な暮らしを守るために、見逃さず、迷わず、すぐに対策を始めることが何よりの鍵となるのです。

2. 再発防止のポイントと今後の展望

カビの被害を防ぐには、目に見える部分を一時的に除去するだけでは不十分です。重要なのは、「再発させない」こと。つまり、原因に対する根本的な対処と、発生しにくい環境づくりを日常生活の中で継続していくことが求められます。そのためには、まずカビの三大好条件である「湿度・温度・栄養源」のコントロールを意識する必要があります。

例えば、日常的な換気を習慣化すること、除湿器の活用、結露対策としての断熱窓や窓枠のこまめな拭き取りなどが効果的です。さらに、家具の配置や収納方法を見直して通気性を確保する、定期的に掃除を行いホコリや汚れを蓄積させない、といった“ちょっとした工夫”が再発防止には大きな力を発揮します。また、湿気がこもりやすい場所には防カビ剤や除湿剤を適切に配置することも、被害の予防につながります。

一方で、自己対策だけでは限界を感じるケースもあるかもしれません。そのようなときこそ、プロの知見と技術が活きる場面です。MIST工法®のように、建材の内部まで浸透して根本的にカビを処理する方法は、再発リスクを大幅に低減し、長期的に清潔な空間を維持する上で非常に有効です。施工後も、定期的な点検やアドバイスを受けながら、効果を持続させる取り組みが可能です。

今後の展望としては、住まいの高気密化や断熱化が進む中で、今以上に“見えないカビリスク”が顕在化していくことが予想されます。その一方で、IoT技術やスマートホーム設備による湿度・空気環境の管理、抗菌・防カビ素材の進化など、新たなテクノロジーによる予防策の発展にも注目が集まっています。私たちMIST工法®カビバスターズ本部も、常に最新の技術と知見を取り入れながら、お客様の安心・安全な暮らしを支える存在であり続けたいと考えています。

「一度きりではなく、長く快適な暮らしを守る」——それが、再発防止の本質です。日々の積み重ねとプロのサポートを組み合わせて、カビのない明るい未来を一緒に築いていきましょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------