黒カビの毒性を徹底解説!MIST工法®カビバスターズ本部が教える安全対策と対処法

2025/02/24

黒カビの毒性を徹底解説!MIST工法®カビバスターズ本部が教える安全対策と対処法

家族の健康を守るために知っておきたい、黒カビのリスクと正しい除去方法を徹底解説

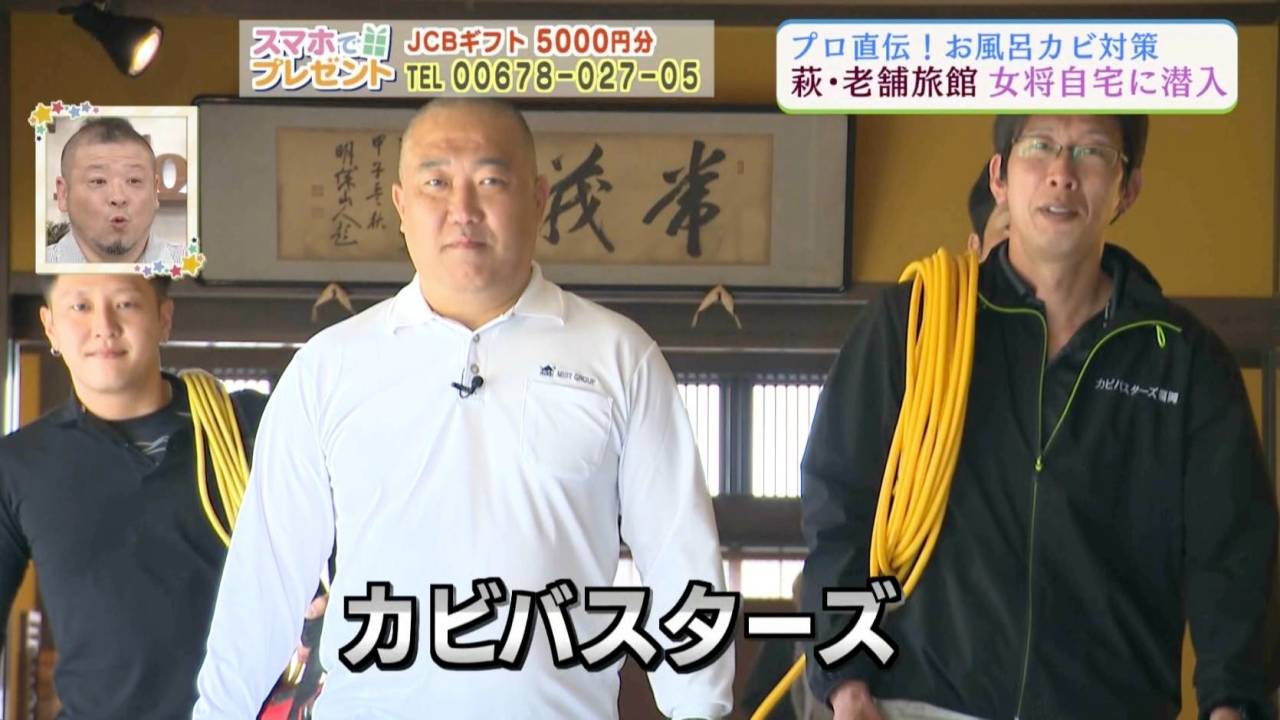

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちは長年にわたって日本全国のカビ問題を解決してきた実績とノウハウをもとに、安心・安全な住環境づくりに貢献することを使命としています。みなさんは、住宅内で黒カビを目にしたとき、そのまま放置していませんか?黒カビは見た目が悪いだけでなく、実は人体に有害な毒素を放出する可能性がある恐ろしい存在です。アレルギー症状の悪化や呼吸器系のトラブル、さらには免疫力が弱いお子さまや高齢者に深刻な健康被害をもたらすケースも報告されています。

それにもかかわらず、毎日の掃除では奥深くに入り込んだカビまでは完全に除去できず、湿気の多い日本の気候や住宅構造によって、気づかぬうちに再発することも珍しくありません。そのため、単なる表面掃除で終わらせるのではなく、カビの根を絶つ専門的な対策が重要になります。そこで私たちカビバスターズ本部が開発・推進しているのが、カビの原因を徹底分析し、的確に除去・抑制を行う“MIST工法®”です。消毒や除菌のみにとどまらず、再発防止までしっかりアプローチすることが私たちの最大の強み。健やかで心地よい住まいを取り戻すため、ぜひ最後までお読みいただき、安全なカビ対策について一緒に学んでいきましょう。

目次

はじめに:黒カビの危険性を知る重要性

家族を守るために、見逃せない黒カビのリスクを知ろう

● 黒カビが引き起こす健康リスクとは?

黒カビは、一般的な住宅や施設の壁や天井、浴室、キッチンなどに発生しやすいカビの一種であり、その色が黒っぽく見えることから「黒カビ」と呼ばれます。一見するとただの汚れのように見えるかもしれませんが、その背後には見過ごせない健康リスクが潜んでいます。まず、黒カビは胞子やカビ毒(マイコトキシン)と呼ばれる有害物質を放出する場合があり、これらが室内に拡散すると人の呼吸器系や肌に影響を及ぼす可能性があります。特に免疫力の低いお子様や高齢者、妊婦さん、またアレルギー体質の方は注意が必要です。黒カビが原因となって、せきやくしゃみ、鼻水や鼻づまりといったアレルギー反応が誘発されるだけでなく、場合によっては気管支炎やぜんそくのような呼吸器系疾患を悪化させるリスクが高まります。また、肌トラブルや目のかゆみなども引き起こすことがあり、暮らしの質を大きく下げてしまう原因にもなりかねません。さらに、黒カビが繁殖している環境下では独特のカビ臭が発生し、室内の空気環境そのものを不快にするだけでなく、長期間の放置によって建材や内装そのものを劣化させることもあります。こうした健康上のリスクと住環境の悪化を防ぐためには、黒カビの正しい知識と適切な対策が欠かせません。家族の安心を守るためにも、まずは黒カビがもたらす影響をしっかりと理解し、早期発見・早期対処の大切さを再認識することが重要です。

● 放置するとどうなる?早めの対策が必要な理由

黒カビを見つけたとき、「とりあえず見なかったことにしよう」と放置してしまうケースは少なくありません。しかし、カビは湿度や温度などの条件さえ整えば急速に増殖し、建物のあらゆる場所に広がっていく特徴があります。浴室や洗面所、キッチンのシンク下といった水回りはもちろん、押し入れやクローゼットなどの通気が悪い場所、さらには壁紙の裏や床下など、目に見えない部分にまで繁殖域を拡大してしまうことも珍しくありません。特に黒カビは頑丈な胞子を持ち合わせており、いったん発生してしまうと通常の拭き掃除や漂白剤で表面をこすっただけでは完全に根を取り除けない場合があります。

そのまま放置してしまうと、黒カビの胞子やカビ毒が部屋中に舞い散り、家族の健康リスクを高めるだけでなく、住宅の資産価値や美観にも大きなダメージを与える恐れが高まります。黒カビが定着してしまうと、日々の換気や簡易的な掃除だけでは根絶が困難になるため、大掛かりなリフォームや専門業者による除去作業が必要になるケースもあります。結果として、放置期間が長いほど作業コストや時間もかさんでしまい、家族の健康への悪影響が続くことにもなりかねません。早期発見・早期対処を行うことで、カビの広がりを最小限に抑えられるだけでなく、発生原因を取り除いて再発リスクを軽減することができます。大切な住まいの維持管理と家族の安心を守るためにも、「気になったら早めに動く」ことが、黒カビと戦ううえで最も効果的な方法と言えるでしょう。

黒カビとは?基本的な種類と特徴

知っておきたい黒カビの正体と種類、家を守るための基礎知識

● 黒カビの代表的な種類(クラドスポリウムなど)

黒カビと一口に言っても、その実態は複数の種類から成り立っています。中でも代表的なのが「クラドスポリウム」というカビで、住宅の壁や天井、押し入れやクローゼットのほか、浴室や洗面所といった湿度の高い場所を好んで繁殖する傾向があります。このクラドスポリウムは黒や濃い緑色、あるいは褐色を帯びるのが特徴で、胞子を大量に放出するため、放置してしまうと周辺部に急速に広がりがちです。また、同じく黒っぽく見えるカビとして「ステンフィリウム」や「オーレオバシジウム」なども挙げられます。これらはキッチンのシンク下や壁紙の裏、あるいは窓枠の結露が溜まる部分などに発生することが多く、クラドスポリウム同様にカビ毒や胞子を放出して空気中に広がるため、健康リスクにつながる可能性が高まります。

さらに、いわゆる黒カビのグループには「アスペルギルス・ニガー」と呼ばれる種類もあり、食品や植物由来の有機物を栄養源とするため、台所周辺や食糧庫などで見つかることがあります。これらの黒カビは見た目の色味や発生する場所こそ違えど、繁殖条件として高めの湿度と有機物を好む点は共通しています。特に日本のように湿度が高い気候では、生活空間のちょっとした隙間や水気が溜まる箇所を放置しておくと、あっという間にカビが広がってしまうことも少なくありません。こうした代表的な黒カビを知っておくことで、どのような場所に注意すべきかが明確になり、早期発見と対処に役立つのです。

● 他のカビとの違い:見た目や発生環境を比較

カビというと、黒カビ以外にも白や緑、オレンジ色など多彩な色合いを持つものが存在します。白カビの場合は、パンやチーズなど食品に生えやすいものや、押し入れや収納ケース内で繊細な綿のように広がるものが代表的です。また、緑色を帯びるカビはペニシリウム系統のものが多く、食品の腐敗と密接に関わるほか、湿度の高い壁面にも発生することがあります。一方で、黒カビは文字通り黒っぽい色合いがもっとも顕著であり、一目で「汚れ」や「シミ」として認識されがちです。しかし、このはっきりとした色合いこそが、他の色のカビに比べて存在感を強め、発生している箇所の素材を劣化させたり、人々の健康を脅かしたりする要因にもなります。

見た目以外に大きな違いとして挙げられるのは、発生しやすい環境やリスクレベルです。黒カビは湿度70%以上の環境下で活発に繁殖しやすい一方、白カビや緑カビは比較的低めの湿度でも食品や有機物から栄養を取り、増殖するケースがあります。また、黒カビは住宅の壁紙や窓枠、浴室など日常的に水分が残りやすい箇所に定着しやすいため、掃除が行き届きにくい場所や換気の不十分なエリアで猛威を振るいます。一度根を張ってしまうと、表面だけ拭き取っても再び出現することが多い点も、他の種類のカビより厄介な特徴です。黒カビが強固に付着する根の構造を断ち切るには、徹底した除去作業や防カビ対策が求められます。このように、カビの色や発生環境を比較することで、それぞれに適した予防・駆除方法を選ぶことができ、より効果的に住まいや健康を守る手立てを講じられるようになります。

黒カビの毒性と健康被害の実態

知っておきたい黒カビの毒性と健康リスク:無視できない実態に迫る

● 免疫力が弱い方やお子様・高齢者への影響

黒カビの潜む環境に長期間身を置くことは、特に免疫力が弱い方やお子様、高齢者にとって深刻なリスクとなります。免疫が未発達な幼児や、加齢によって体力や抵抗力が低下している高齢者は、健康な成人と比較してカビに含まれる有害物質の影響を受けやすいとされています。具体的には、黒カビの胞子やカビ毒が室内空気中に漂うことで、呼吸器や皮膚に刺激を与え、感染症やアレルギー症状を引き起こしやすくなります。なかでも小さなお子様は、自分で環境を整えることや症状を正確に言葉で訴えることが難しいため、カビによる体調不良を見過ごしてしまうケースが少なくありません。結果として、せきや鼻水、くしゃみが長引いたり、夜間に呼吸が苦しくなってしまったりするなど、生活の質を著しく低下させる恐れがあります。

また、高齢者の方においては、慢性的な呼吸器系疾患や生活習慣病をすでに抱えている場合があり、黒カビの影響が加わることで病状が悪化するリスクも考えられます。免疫力や体力の低下に伴って、カビの毒素にさらされた時間が長くなるほど重症化のリスクが高まり、入院や長期療養が必要となるケースもあるでしょう。黒カビは目に見える部分だけでなく、壁紙の裏や床下などにも潜むため、日頃から室内の湿度管理や換気、清掃を徹底して行い、家庭内でのカビ発生を最小限に抑える工夫が求められます。特に、介護や子育てで忙しいご家庭では、定期的に専門家のアドバイスや点検を受けることで、重大な健康被害を未然に防止できる可能性が高まります。黒カビに対する意識を高め、家族みんなが安心して過ごせる住環境を維持することが重要なのです。

● 呼吸器トラブル・アレルギー症状・皮膚疾患などのリスク

黒カビは、胞子やカビ毒(マイコトキシン)を室内の空気中に放出することで、人の体にさまざまな悪影響をもたらす可能性があります。とりわけ注意すべきなのは呼吸器系への負担です。日常的にカビが繁殖した空間で暮らしていると、気管支や肺が刺激を受けることにより、せきやたんが増える、息苦しさが続く、あるいは慢性気管支炎やぜんそくの症状が悪化するなどのトラブルを引き起こしやすくなります。さらに、カビはアレルギー症状を誘発しやすいアレルゲンの一つであり、カビによるアレルギー性鼻炎や結膜炎に悩まされる人も少なくありません。鼻水やくしゃみ、目のかゆみが止まらない状態が続くと、睡眠不足や日常生活のパフォーマンス低下につながり、結果的に心身の疲労がたまってしまうことも懸念されます。

一方、黒カビと接触する機会が多い環境では、皮膚疾患や湿疹、かゆみなども引き起こされるリスクがあります。カビ毒が肌に付着すると、かぶれやアトピー性皮膚炎の悪化といった症状が現れることがあるため、特に肌が敏感な方やアトピーの既往症を持つ方は注意が必要です。カビの毒性は目には見えにくいものの、継続的に体内に取り込まれることでさまざまなトラブルを引き起こす可能性がある点を理解しておくことが大切です。換気の不足や高湿度の環境、清掃不足などが続くと、黒カビはますます勢力を拡大し、体調不良の原因として根強く居座ります。こうした呼吸器系、アレルギー、皮膚症状の総合的なリスクを踏まえ、黒カビを根本から取り除き、再発を防ぐ専門的な対策や日常メンテナンスを欠かさないことが、健康な生活を維持する鍵となるのです。

● 厚生労働省や専門機関からの報告事例

黒カビの有害性については、国内外のさまざまな専門機関や研究者が警鐘を鳴らしています。日本国内でも、厚生労働省や地方自治体の保健所などが、住環境におけるカビのリスクと対策について啓発を行っており、特に高齢者施設や保育園・幼稚園など、免疫力が弱い方々が集まる施設では、定期的な換気や清掃の徹底が推奨されています。こうした公的機関の取り組みやガイドラインの背景には、黒カビによる呼吸器疾患の増加やアレルギー患者の増大など、実際の医療現場からの報告が後を絶たないという現実があります。たとえば、ぜんそく患者の増加要因として、ハウスダストやダニなどに加えてカビの存在が指摘されるようになり、一部の病院では室内空気環境の改善によって症状の軽減が見られたケースも報告されています。

また、海外に目を向けると、アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)やカナダ保健省などでも、黒カビが健康被害をもたらす恐れがあることを明確に示唆しており、建築基準や住宅の換気システムに関する法整備が進められてきました。日本国内でも近年、住宅の高気密化と省エネ志向が高まる一方で、換気不足や結露のリスクが増大し、黒カビの発生を招きやすい環境が形成されていると指摘されています。こうした公的機関や専門家による報告事例は、黒カビ対策が単なる「掃除の一環」ではなく、深刻な健康被害を未然に防ぐための重要な施策であることを示すものです。家族や自分自身の健康を守るためには、国や自治体が示すガイドラインを踏まえ、日頃からカビの発生に対して迅速かつ確実な対処が求められるでしょう。

黒カビ発生の原因と増殖メカニズム

家の中で黒カビが広がるその仕組みと予防のポイントを理解しよう

● 湿度・温度・換気不良がもたらす悪循環

黒カビが発生しやすい最大の要因として挙げられるのが、高い湿度と適度な温度、そして不十分な換気が重なって起こる「悪循環」です。湿度が高い状態が続くと、室内の壁や床、天井、さらには布製品や木材にまで水分が行き渡り、黒カビが発育するための理想的な環境が整ってしまいます。日本の気候は四季を通じて湿度が比較的高く、特に梅雨や夏場は湿気がこもりやすい時期であるため、ちょっとした油断で家のあちこちにカビの温床ができあがる可能性があります。さらに、室内の温度が適度に保たれると、カビの繁殖速度は一層加速します。多くの黒カビは20~30℃程度の室温で活発に増殖するため、エアコンを使わずに窓を閉め切る習慣や、冬場に部屋を締め切って暖房をかけ続けることなどが原因となって、湿度と温度の両面からカビの成長を助長してしまうのです。

そして、これらの要因と密接に関わってくるのが換気の不良です。調理や入浴などで発生した水蒸気や日常生活で生じる湿気が、換気扇や窓開けの不足によって部屋にとどまり続けると、湿度がさらに高まってしまいます。また、換気が行き届かない閉鎖的な空間では、カビの胞子が集中的に増殖しやすく、黒カビが壁や床下、収納スペースの奥などに根を張りやすくなります。一度根付いた黒カビは、少しの湿気でも再び活動を始めるため、表面的に拭き取っただけでは対処しきれないケースが多いのが現実です。こうした湿度・温度・換気不良の悪循環を断ち切るためには、定期的な換気はもちろん、除湿機やエアコンの除湿機能を上手に活用するなど、日ごろから環境をコントロールする意識が欠かせません。

● 浴室・キッチン・押し入れなどの要注意箇所

家のなかで黒カビが特に発生しやすい場所として、まず挙げられるのは浴室です。入浴時の蒸気による高湿度と、シャンプーや石けんの残りカス、皮脂などがカビの栄養源になりやすいため、わずかな汚れや石けんカスが蓄積すると瞬く間にカビが繁殖してしまいます。とくにタイルの目地やシリコーン部分、ドアのパッキンなどは水滴が残りやすく、清掃も行き届きにくいため注意が必要です。入浴後に窓を開けて換気を徹底したり、浴室乾燥機を活用して早めに湿気を除去したりすることが、黒カビを防ぐ上で重要なポイントとなります。

同様に、キッチンも黒カビの温床になりがちな場所です。シンク下や排水口、調理中に飛び散った油汚れが付着した壁面、調理台の裏側などは、水分や油分が混在してカビにとって好ましい環境が整いやすい部分です。日々の食事作りで生まれる湯気や油煙を放置しておくと、換気扇だけではすべてを排除できず、油汚れと湿気が合わさってカビの繁殖を手助けしてしまいます。また、押し入れやクローゼットの奥、下駄箱の中なども、意外と見落とされがちな要注意スポットです。これらの場所は通気が悪く、湿度がこもりがちなうえに、布団や衣類、靴などの有機物がカビの栄養源となりやすいため、気づいたときには黒カビが大きく広がっていることもあります。

さらに、ベッドやソファの下、窓枠の結露しやすい部分なども同様に注意が必要です。普段は目にしづらい場所こそ黒カビの温床になりやすいため、定期的に家具を動かして掃除したり、通気を促す工夫をしたりすることが大切です。家中のどこにカビが発生しやすいのかを把握し、重点的に掃除・換気を行うことが、黒カビ対策の第一歩となるでしょう。

● 住宅構造と生活習慣の見直しがカギ

黒カビの発生を根本的に防ぐためには、湿度や温度を管理するだけでなく、住宅の構造や生活習慣を見直すことが必要不可欠です。日本の住宅は、湿度の高い気候に対応するためにさまざまな工夫が凝らされている一方、近年は断熱性や気密性を高める傾向が強まっており、その結果として室内に湿気がこもりやすくなるというデメリットも生じています。たとえば、24時間換気システムを導入していても、住まい手がフィルターの清掃や定期メンテナンスを怠っていると十分な換気性能が発揮されず、黒カビが発生しやすい環境が整ってしまうのです。

また、生活習慣の面でも、意識的な対策を講じることが重要です。たとえば、洗濯物を部屋干しする際にはサーキュレーターや除湿機を併用しないと、衣類に含まれる水分が室内全体に広がり、カビの増殖を助長してしまいます。調理中や入浴後には換気扇を回しっぱなしにする、家具を壁から少し離して設置する、定期的に窓を開けて空気を入れ替えるなど、些細な工夫の積み重ねが黒カビ予防に大きく貢献します。さらに、結露が生じやすい窓ガラスやサッシ部分は、こまめに水気を拭き取り、防カビ剤や結露防止グッズを活用するなどの対策を行うことも有効です。

加えて、家の構造上どうしても湿気がたまりやすい部屋や、通気不良になりがちなクローゼットや押し入れがある場合は、リフォームや換気設備の追加など、大掛かりな改善策を検討することも視野に入れてみましょう。住宅のコンディションと日常の習慣をセットで見直すことが、黒カビを根本的に遠ざける最大のカギとなるのです。

黒カビの正しい除去方法:プロとDIYの違い

プロならではの徹底除去とDIYのコツを知り、黒カビを根こそぎ退治する

● 酸性・アルカリ性洗剤の使い分けと注意点

黒カビを除去する際に、市販の洗剤を使うか、あるいは専門業者に頼むかで悩む方は多いでしょう。まず覚えておきたいのは、「酸性洗剤」「アルカリ性洗剤」という性質の違いと、その使い分け方です。酸性洗剤は、たとえばクエン酸や酢、塩酸系の成分を含む製品が代表的で、主にアルカリ性の汚れ(石けんカスや水垢など)を中和・分解するために用いられます。一方、アルカリ性洗剤は重曹やセスキ炭酸ソーダ、さらには塩素系漂白剤などが該当し、油汚れやタンパク質を分解しやすい特徴があります。黒カビ自体は有機物であり、根を張って繁殖しているため、状況によってはアルカリ性洗剤が効果を発揮しやすいケースもありますが、酸性洗剤で落としたほうが良い汚れ(例:水垢など)も同時に存在するため、一概にどちらが万能というわけではありません。

ただし、酸性洗剤と塩素系漂白剤を誤って混ぜてしまうと、有害な塩素ガスが発生して人体に危険を及ぼす恐れがあるなど、使用にあたっては注意が必要です。さらに、酸性やアルカリ性が強い洗剤は素材を傷めやすく、壁紙やシリコーン部分、ゴムパッキンなどに変色や劣化をもたらすリスクもあるため、必ず目立たない場所でテストしてから本格的に使用するのがおすすめです。黒カビの除去は「強力な洗剤で一気にやっつけたい」と考えがちですが、素材や環境との相性を見極めることが、カビの再発を防ぎつつ、住宅を傷めずに安全に掃除を行う大きなポイントとなります。また、洗剤を使用した後はしっかりと水で洗い流し、乾燥を徹底することも忘れずに行いましょう。

● うわべだけの除去は危険:根までしっかり取り除く方法

黒カビの除去でしばしば見落とされがちなのが、「表面を拭いただけではカビの根は残ったまま」という事実です。カビは菌糸と呼ばれる根のような構造を素材の奥深くに伸ばしており、表面的には目立たなくなっても、わずかでも根が残っていれば再び繁殖を始める可能性が高いのです。特に、湿度の高い場所や水回りのゴムパッキン、シリコーンコーキング部分などは、素材が柔らかいためカビが深く浸透しやすい傾向があります。漂白剤の力で一時的にカビの色素を飛ばすことはできても、根を完全に取り除けなければ、しばらくして再発するケースが後を絶ちません。

根をしっかり取り除くためには、まずはカビ取り専用の塩素系洗剤や高い洗浄力を持つアルカリ性洗剤などを使い、十分な浸透時間を確保することが大切です。すぐに拭き取りたくなるところをぐっとこらえて、製品の説明書どおりに放置することで、洗剤成分が深部まで行き渡り、根の部分にまでアプローチできる確率が高まります。その後、ブラシやスポンジを使ってやさしくこすり落とし、残りかすもきちんと洗い流してください。また、根が深く入り込んだ箇所によっては、パッキンの交換や素材そのものの取り替えが必要になることもあります。そうした場合には、DIYで対処しようとせず、専門業者に相談したほうが長期的にはコストを削減できる場合もあるでしょう。カビの根まで確実に除去することは、掃除の労力だけでなく、住まいの美観や家族の健康を守る観点からも非常に重要なステップです。

● DIY時に陥りがちな失敗例とトラブル回避策

黒カビ対策をDIYで行う場合、コストを抑えながら自分の手で住環境を改善できるメリットがあります。しかし、その一方で、専門知識がないまま独自の方法に頼ってしまうと、さまざまな失敗やトラブルが起こりやすいのも事実です。まずありがちな失敗例として、先述した「表面だけを拭き取って根を放置してしまう」ケースが挙げられます。見た目がきれいになったことで安心してしまい、実際には数日から数週間後に再発してしまうこともしばしばです。また、強力な洗剤を使用する際、誤った濃度や混ぜ合わせによって有害なガスが発生し、室内の空気を汚染してしまうトラブルも少なくありません。

さらに、カビを落とそうと力任せにゴシゴシこすりすぎて、壁紙やシリコーン部分を傷めてしまい、結果としてその傷からさらにカビが入り込みやすくなるという本末転倒な事態にもなりがちです。こうした失敗を回避するためには、まずは使用する洗剤の特徴や正しい使用方法をよく把握し、事前に小さな目立たない部分でテストを行うことが重要です。また、作業中は必ず窓を開けたり換気扇を回したりして換気を行い、ゴム手袋やマスク、保護メガネを着用するなどの安全対策を怠らないようにしましょう。もしもDIYで対処しきれないほど範囲が広かったり、壁紙の奥まで浸透している場合は、無理に自己流で解決しようとせず、プロの業者に相談するのが得策です。トラブルを最小限に抑えるためには、自分でできる範囲と専門家に任せる範囲を見極め、正しい知識と適切な手順で対処することが何よりの近道となるでしょう。

MIST工法®カビバスターズが選ばれる理由

信頼と実績で選ばれるMIST工法®:カビ対策の最前線を担う革新的アプローチ

● 科学的根拠に基づいたカビ対策の仕組み

MIST工法®カビバスターズが提案するカビ対策の大きな特徴は、そのプロセスが科学的根拠に基づいている点にあります。カビは単に見た目の汚れを除去するだけでは解決できず、発生原因から突き止め、さらに再発のリスクを最小限に抑えるための総合的なアプローチが求められます。たとえば、カビの胞子を専門の機器や試薬を使って数値化し、どのエリアにどれほどの菌が存在するのかを正確に把握するところからスタートします。そのうえで、発生要因を細かく分析し、湿度・温度・建材の特性・生活習慣など、複合的な視点から問題の本質を探り当てるのです。

このように、MIST工法®は「カビの可視化」を重視することで、問題箇所の根本的な改善策を導き出せるところが大きな強みです。さらに、使用する薬剤や施工方法についても、人体や環境への影響を考慮しながら、安全性と効果を兼ね備えたものを厳選しています。一般的な市販の漂白剤や洗浄剤を使った対処では、カビの根まではしっかりと届かず、結果的に再発を繰り返してしまうリスクが高いのが実情です。そこで、MIST工法®では培ってきた研究データや施工実績をもとに、カビの種類や建材の特性に応じて最適な方法を選択し、確実に胞子や根を除去していきます。科学的アプローチに裏付けられた緻密な分析と、安全性を追求した薬剤・工法の組み合わせこそが、MIST工法®が多くのお客様から高い評価を受ける理由のひとつと言えるでしょう。

● 再発防止への徹底アプローチ:一般的な除去との違い

黒カビ対策において最も重要なのは「いかに再発を防ぐか」という点です。一般的なカビ除去では、目視で確認できる部分を漂白剤やアルコールで拭き取り、表面的な汚れを落とす方法が多く採用されています。しかし、それではカビの根が奥深くに残ったままになることが多く、しばらく経つと再びカビが発生してしまうケースが後を絶ちません。一方、MIST工法®ではまず住宅や施設内を徹底調査し、カビの発生源と広がり方を科学的に突き止めることから始めます。床下や壁の裏、天井裏など、ふだんは目にしない箇所にまでも着目し、カビが棲みつく要因を根本的に取り除くための対策を立案するのです。

また、施工後にも独自の防カビコーティングやエアクリーンシステムなどを組み合わせ、カビが再び発生しにくい環境を整えることが重視されています。カビの胞子は空気中を漂いやすく、一部を取り除いても、再び増殖できる条件さえ整えば瞬く間に広がってしまう恐れがあります。そのため、MIST工法®ではカビが繁殖しにくい湿度管理や換気環境の改善、さらには建材の状態を長期的に維持するためのアドバイスやメンテナンスの提案を行い、「施工して終わり」ではなく「その後の再発を防ぐ」視点を徹底しているのです。このような包括的アプローチが、一般的な除去作業との大きな違いであり、利用者の満足度を高める要因にもなっています。

● 国内外での実績とお客様からの信頼

MIST工法®カビバスターズは、国内外で幅広い実績を積み重ねてきたことによって、さまざまな環境や条件下に対応できる豊富なノウハウを蓄えています。日本の高温多湿な気候だけでなく、海外特有の乾燥地帯や寒冷地帯など、地域ごとに異なる気候条件や建物構造に合わせた施工が可能なのは、長年にわたる研究と現場経験の賜物です。実際に、マンションや戸建て住宅、オフィスビル、商業施設、医療・介護施設、さらには教育現場など、幅広い建物を対象にカビ対策を行っており、施工後のアンケートや口コミでは「他社の対策では改善しなかったカビがピタリと収まった」「担当者の説明が丁寧で安心して任せられた」など、高評価の声が多数寄せられています。

また、学会や研究機関との連携により、MIST工法®の科学的な根拠や実用性が客観的な立場から評価されている点も、利用者からの信頼を高める要因となっています。実際に海外のカビ対策専門機関からの視察や提携のオファーを受けるなど、その技術力は国際的にも注目を集める存在です。加えて、単なる施工だけではなく、家屋の劣化状況や住む人の健康状態を総合的に考慮したコンサルティングサービスを提供しているため、「長期的に見て安心できるカビ対策を探していた」というお客様からの支持が厚いのも特徴です。こうした国内外の多彩な事例と、そこから生まれる豊富な知識をもとに、MIST工法®カビバスターズは一軒一軒の住環境を最適化し、多くの家族や企業に安心と快適さを届け続けています。

黒カビを再発させない予防策

黒カビを寄せつけない!日々の習慣と専門的メンテナンスで実現する長期的なカビ予防の秘訣

● 室内湿度の管理と定期的な換気

黒カビが再発しない住環境を目指すうえで、まず欠かせないのが「室内湿度の管理」と「定期的な換気」です。黒カビは高湿度を好むため、室内の湿度が70%を超える状態が続くと、あっという間にカビの胞子が増殖してしまいます。特に日本は梅雨や夏場の湿度が高くなりやすい気候であるうえ、近年は住宅の気密性が高まっているため、一度湿気がこもると外へ逃がしにくい傾向があります。そこで、湿度計をリビングや寝室、クローゼットなどに設置してこまめに確認し、必要に応じて除湿器やエアコンの除湿機能を活用することが肝心です。

さらに、換気を適切に行うことで室内に滞留する湿気や空気中のカビ胞子を屋外へ逃がし、空気の循環を促すことができます。具体的には、気候の良い日は窓を開け放して風の通り道をつくる、梅雨や冬場など窓を開けにくい時期は換気扇や24時間換気システムを積極的に回すなど、その時期・環境に合わせた対策を行うのがおすすめです。特に、入浴後の浴室や調理後のキッチンといった水蒸気が多い場所は、数分程度で終わらせず、しばらく換気扇を回し続けることで湿気をしっかり除去できるでしょう。結露が発生しやすい窓枠やサッシ付近も、こまめに水滴を拭き取り、乾燥した状態をキープすることでカビの繁殖を防ぐ効果が高まります。こうした「湿度管理+換気」を基本とした生活習慣を身につけることが、黒カビの再発を防止し、家族の健康と住まいの美観を守るための第一歩といえるでしょう。

● カビのエサを断つ掃除・整理整頓のポイント

カビは、空気中のホコリや食品のカス、繊維くず、油汚れなど、あらゆる有機物を養分として増殖していきます。そこで、黒カビを再発させないためには、日々の掃除や整理整頓によって「カビのエサ」を断つことが欠かせません。具体的には、キッチンのシンク周りや排水口、バスルームの隅やシリコーン部分など、汚れが溜まりやすく湿気がこもりがちな場所を重点的に清潔に保つよう心がけましょう。使用後のまな板やスポンジなどは洗剤でしっかり洗い、可能であれば吊るす・乾かすといった工夫をすることで、カビや雑菌の繁殖を抑制できます。

また、リビングや寝室では、家具の配置や収納を見直すことが大切です。例えば、家具を壁から少し離して空気の通り道をつくるだけでも湿気の滞留を防ぎ、カビが裏側に発生するリスクを低減できます。押し入れやクローゼットの中は、詰め込みすぎると空気の循環が悪くなるため、季節ごとに衣類や布団の入れ替えを行い、必要のないものは断捨離することがおすすめです。布製品には防カビスプレーを使用する、湿度の高い時期には除湿剤を活用するなど、アイテムを上手に取り入れるのも有効でしょう。さらに、カビやホコリが溜まりやすいカーテンや絨毯は定期的に洗濯やクリーニングを行い、汚れや湿気をリセットすることで再発を防ぐことができます。普段から汚れが蓄積しないように意識しておくだけでも、カビの発生リスクは大幅に軽減されますので、家中を清潔かつ整然と保つ努力が重要です。

● プロに頼むべきタイミングと長期的なメンテナンス

黒カビが発生してしまった場合、まずは自分で対処してみようと考える方が多いでしょう。しかし、カビが広範囲にわたって深く浸透している場合や、自力での掃除を繰り返しても再発を繰り返す場合は、早めにプロへ依頼するのが賢明です。特に、天井裏や床下、壁紙の奥など、DIYでは手が届きにくい部分までカビが広がっている可能性がある場合は、専門の機器や技術を持つ業者に調査を依頼することで、根本的な原因を特定し、確実に対処できる可能性が高まります。自力で頑張りすぎるあまり、誤った洗剤の使い方や過度なこすり洗いで建材を傷めてしまうケースもあるので、被害の規模や状況を見極めることが大切です。

また、一度カビを除去しても、その後の環境改善やメンテナンスを怠れば再びカビが増殖してしまうリスクはゼロにはなりません。プロのカビ対策業者は単にカビを取り除くだけではなく、再発防止のためのコーティングや定期的なアフターフォローを行うなど、長期的な視点で住環境をサポートしてくれるところが多いのも特徴です。住宅の構造や家族構成、地域の気候などを総合的に考慮して、最適なメンテナンスプランを提案してもらえるため、コスト面での負担を最小限に抑えつつ、快適な暮らしを長期間維持することが期待できます。カビ被害が深刻化する前にプロに相談することで、根本的な解決と再発リスクの軽減が可能となり、住まいと家族の健康をしっかりと守ることができるでしょう。

黒カビ対策Q&A:よくある疑問に専門家が回答

安心できる住まいを守るための疑問をスッキリ解決!黒カビのプロが答えます

● 市販のカビ取り剤だけで大丈夫?

市販のカビ取り剤は、手軽に入手でき、表面の汚れやカビの色素を落とすうえではある程度の効果が期待できます。しかし、「黒カビをしっかり退治したい」「再発を防ぎたい」という観点から見ると、市販品だけでは十分でないケースも多いのが実情です。なぜなら、黒カビの本体は素材の奥に根を張るように広がっており、表面の色が消えても菌糸(根)が残っていると、再び成長を続けてしまう可能性が高いからです。特に浴室や窓枠まわり、キッチンのシンク下などは湿気がこもりやすく、市販の洗剤で一時的に色が落ちても、適切な乾燥や防カビ処理が行われていないと結局はまた発生してしまう傾向があります。

さらに、市販の洗剤の使用方法を誤ると、人体やペットへの健康リスクを高める場合もあるため注意が必要です。たとえば、塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜてしまうと、有害なガスが発生する危険性があり、換気をきちんと行わずに使うと自分自身が体調不良に陥るリスクが伴います。また、洗剤の成分が素材にダメージを与え、変色や劣化の原因になってしまうこともあるので、使用時は説明書をよく読み、目立たない箇所でテストしてから本格的に使うことが大切です。

もし、市販のカビ取り剤を使っても何度もカビが再発する、広範囲にわたって黒カビが定着してしまったといった場合は、専門業者に相談して根本的な解決策を見いだすのが得策です。カビの再発を繰り返す原因には、換気不良や構造上の問題、あるいは生活習慣の影響など、洗剤だけでは解決できない根深い要素が潜んでいることも多いからです。一度プロの手による調査や施工を受けることで、住宅の寿命や家族の健康を長期間にわたって守ることにつながるでしょう。

● カビ臭の原因と対策は?

黒カビが発生している場所を開けた瞬間に漂う、あの独特な「カビ臭」は、単に不快感を与えるだけでなく、室内環境の悪化や健康被害のサインでもあります。カビ臭の原因は、カビが増殖する際に放出する揮発性有機化合物(MVOC)と呼ばれる成分です。この成分が空気中を漂い、鼻にツンとくる刺激臭やこもったようなにおいを生み出しています。特にクローゼットや押し入れ、床下などの密閉空間で発生しやすく、換気が不十分なままカビが繁殖を続けると、においがどんどん強くなる傾向があります。

対策としては、まずはカビ自体の除去が何より重要です。においの元を取り除かない限り、いくら消臭剤を使用しても根本的な解決にはなりません。黒カビが目に見える場合は、適切な洗剤や除去方法でしっかりと根まで落としましょう。DIYで対処しきれない場合や、壁紙の裏・床下など目に見えない部分が原因と考えられるときは、専門家による点検や施工が効果的です。さらに、再発を防ぐためには換気と除湿の徹底が欠かせません。湿度が高い状態が続くと、わずかな胞子が残っているだけでも再びカビが繁殖し、においが復活してしまいます。

換気扇や除湿器を活用して湿度を管理し、定期的に窓を開けて風を通すなど、こまめな空気の入れ替えを習慣化することが肝心です。特に押し入れやクローゼットなどの収納スペースに湿気がこもりやすい場合は、除湿剤やスノコを敷く、衣類の詰め込みすぎを避けるなどの工夫も有効でしょう。また、カビ臭が染みついたカーテンや布団などの布製品は、洗濯やクリーニングで定期的にメンテナンスすることで、においの元をリセットできます。こうした地道な対策を積み重ねることで、カビ臭の原因を根絶し、快適な住空間を取り戻すことができるのです。

● 防カビグッズの効果と選び方

市販の防カビグッズとしては、防カビスプレー、除湿剤、カビ取りシート、さらには防カビ加工が施された壁紙や塗料など、さまざまな種類が存在します。これらの商品は正しく使えば一定の効果が期待できるものの、「万能」ではないことを押さえておきましょう。防カビスプレーは、表面のカビの発生を抑えるコーティング効果や抗菌成分を含むものが多い反面、すでに根を張っている黒カビには効果が薄い場合があります。除湿剤やカビ取りシートはスペースの湿度を下げたり、一部のカビを捕集したりすることには有効ですが、広い範囲や構造的にカビが根づきやすい場所には対応しきれません。

防カビグッズを選ぶ際は、まず「自宅のどのエリアで、どのようなカビ対策を行いたいのか」を明確にすることが大切です。例えば、押し入れやクローゼットなど密閉空間の湿気が問題なら、吸湿力の高い除湿剤を重点的に設置するのが効果的ですし、浴室やキッチンなど日常的に水を使う場所なら、防水性や防カビ性能に優れた塗料やシーリング材で仕上げを行うと長期的に効果が見込めます。また、カビの発生がひどい場合には、防カビグッズだけでは根本的な解決が難しいため、やはり専門家による点検や本格的な施工を検討するのがベターでしょう。

さらに、防カビグッズは定期的な交換やメンテナンスが必要です。除湿剤の交換時期を過ぎても放置すれば効果は薄れてしまいますし、壁や床に塗ったコーティングも年数が経つにつれて劣化していきます。こうした商品特性を理解したうえで、適切な時期にリニューアルを行うことで、カビ発生のリスクを継続的に抑えられるのです。総じて、防カビグッズはあくまで「補助的な役割」であり、室内の湿度管理や適切な清掃と合わせて活用することで、はじめて本来の効果を最大限に発揮するものと言えるでしょう。

まとめ:安全で快適な住環境を守るために

住まいの安全と健康を守る、黒カビ対策の最終チェックポイント

● カビは健康リスクを高める「見えない脅威」

黒カビをはじめとするカビは、家の中でじわじわと広がりながら、私たちの目に見えにくい形で健康をむしばむ「見えない脅威」です。たとえば、カビの胞子や代謝物が空気中を漂うことで、呼吸器系やアレルギーの症状が悪化するリスクが高まる可能性があります。特に免疫力が弱いお子様や高齢者、またアレルギー体質やアトピー性皮膚炎をお持ちの方は、普通の人よりもカビの影響を受けやすい傾向があるのです。さらに、カビが生えるのは見える場所だけとは限りません。壁紙の裏や床下、天井裏など、普段の生活では確認しにくいところにも繁殖し、気づかないうちに胞子をまき散らしていることも珍しくありません。そうしたカビ汚染が長引けば長引くほど、住環境全体が知らず知らずのうちに悪化し、家族の体調不良や慢性的なストレスの原因となってしまうこともあるのです。

また、カビの発生が進むと、独特のカビ臭が室内に充満し、快適な住環境を著しく損ないます。これが蓄積すると、換気や簡単な清掃だけでは改善しきれない深刻な状態に陥るおそれがあるため、日常の掃除や換気では届かない場所にまで配慮が必要です。こうした「見えない脅威」を放置せず、早期に正しい対策を講じることが、家族の健康と心地よい住環境を長く維持するために欠かせないステップとなります。見えない敵だからこそ、知識を身につけ、予防と点検を怠らない意識が重要なのです。

● 早期対応とプロの力でトラブルを未然に防ぐ

黒カビ対策で重要なのは「気づいたらすぐ行動に移す」という早期対応です。浴室やキッチンのように湿気と汚れが混在する場所に小さな黒カビを見つけたとき、「とりあえず放置」「あとでまとめて掃除しよう」と先延ばしにしてしまうと、カビはあっという間に根を張り広げ、見えないところにまで勢力を拡大します。やがては取り返しのつかないほど被害が拡大し、費用や手間がかさむだけでなく、カビによるアレルギー悪化や感染症リスクなど、家族の健康にも直接影響が及ぶことになるのです。だからこそ、小さな汚れやカビを発見した段階で、こまめに掃除や除菌を行うのが肝心と言えます。

また、すでにカビが広範囲に発生している、あるいは何度掃除しても再発を繰り返す場合には、プロの力を借りることを検討すべきでしょう。専門業者は、カビの原因や発生場所を科学的な視点から分析し、最適な薬剤や施工方法を選択して根本的な解決を図ります。特に壁紙の下や床下、天井裏などの見えない部分にまでカビが入り込んでいる可能性がある場合には、プロの点検と対策が欠かせません。早期に専門家へ相談することで、大掛かりなリフォームや建材交換などを回避できるケースも多く、長期的にはコストを抑えつつ住まいの安全を維持できるでしょう。カビは放っておいても自然に消えるものではなく、条件さえ整えばどんどん繁殖を繰り返す厄介な存在です。問題が深刻化してから「もっと早く対処すればよかった」と後悔しないためにも、早期対応とプロへの相談を意識して、トラブルを未然に防ぐのが賢明な選択と言えるでしょう。

● 家族を守るために今すぐ実践できるポイント

家族全員が安心して暮らせる住環境を保つためには、毎日のちょっとした心がけの積み重ねが大切です。まずは、室内の湿度管理を習慣化することから始めましょう。梅雨や夏場など湿度が高くなりがちな季節には、エアコンの除湿機能や除湿機を積極的に活用し、定期的に窓を開けて風を通すなど、空気を循環させる工夫を欠かさないことが重要です。また、浴室やキッチンなど水分を多く使う空間では、使用後すぐに換気扇を回したり、タオルで拭き取ったりして、湿気を放置しないようにしましょう。ついつい面倒に感じてしまうかもしれませんが、習慣づけることでカビの繁殖を大幅に抑えられます。

次に、カビの栄養源になるホコリや汚れをため込まないことも欠かせません。週に一度は部屋全体の掃除機がけを行い、特に壁際や家具の裏など見落としがちな部分も念入りに清掃するよう心がけましょう。押し入れやクローゼットは、詰め込みすぎず適度なスペースを確保し、湿気を逃がすために除湿剤を活用するのも効果的です。さらに、防カビグッズやカビ取りスプレーなどを上手に組み合わせることで、一時的な対処だけでなく、継続的に住環境を清潔に保つことができます。もし、それでもカビの再発や拡大がみられる場合には、早めに専門家へ相談することを検討しましょう。プロの視点で建物全体を診断し、適切な処置を施すことで、長期にわたる安心を得られるはずです。こうした日常のケアと専門家のサポートを併用することで、家族が気持ちよく過ごせる快適な住まいをしっかりと守り続けましょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------