エアコン隠ぺい配管が引き起こす結露とカビ被害を徹底解説!安心快適な住まいを守る方法

2025/02/28

エアコン隠ぺい配管が引き起こす結露とカビ被害を徹底解説!安心快適な住まいを守る方法

MIST工法®カビバスターズ本部が解説する、隠ぺい配管による結露リスクとカビ発生を防ぐポイント

こんにちは。MIST工法®カビバスターズ本部です。数あるブログの中から当記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。私たちは長年にわたり「カビ」に関するさまざまな問題を研究・調査し、カビが及ぼす健康や建物への影響を最小限に抑えるための技術開発を続けてまいりました。カビというと梅雨時や浴室まわりなど、水回りのイメージが強いかもしれません。しかし最近では、エアコンの隠ぺい配管(壁や天井裏など、建物内部に配管を通す施工方法)における結露トラブルが原因で発生するカビ被害が急増していることをご存じでしょうか。見た目がすっきりしてインテリアにも配慮できる一方で、配管周りの断熱や気密が不十分だったり、配管のドレン勾配に問題があったりすると、壁の内側や天井裏に結露が発生し、誰も気づかないうちにカビが進行してしまうのです。

カビの発生を放置すると、アレルギーや呼吸器系の不調を引き起こすだけでなく、建物の構造材を徐々に腐食させ、長期的に見れば大切な住まいの寿命を縮めてしまいます。特に隠ぺい配管の場合、外からは見えないため、症状が進んでからようやく異変に気づくことも多く、修繕コストや工期がかさんでしまうケースも少なくありません。そんな悩ましい「隠ぺい配管のカビ問題」に対して、私たちMIST工法®カビバスターズ本部は独自の知見と最新の施工技術を駆使し、お客様が安心して暮らせる住環境を取り戻すためのお手伝いをしております。ここから先のブログでは、隠ぺい配管がどのような仕組みでカビを発生させてしまうのか、その根本原因と対策、そしてMIST工法ならではの施工のポイントについて詳しくご説明いたします。ぜひ最後までお付き合いいただき、今後の住まいづくりやメンテナンスの参考にしていただければ幸いです。今後とも、カビトラブルのご相談やご質問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

目次

隠ぺい配管とは?

隠ぺい配管が持つ意外なメリットと潜むリスク——見た目の美しさの裏に潜む結露・カビ問題を解明

1. 隠ぺい配管の基本的な仕組み

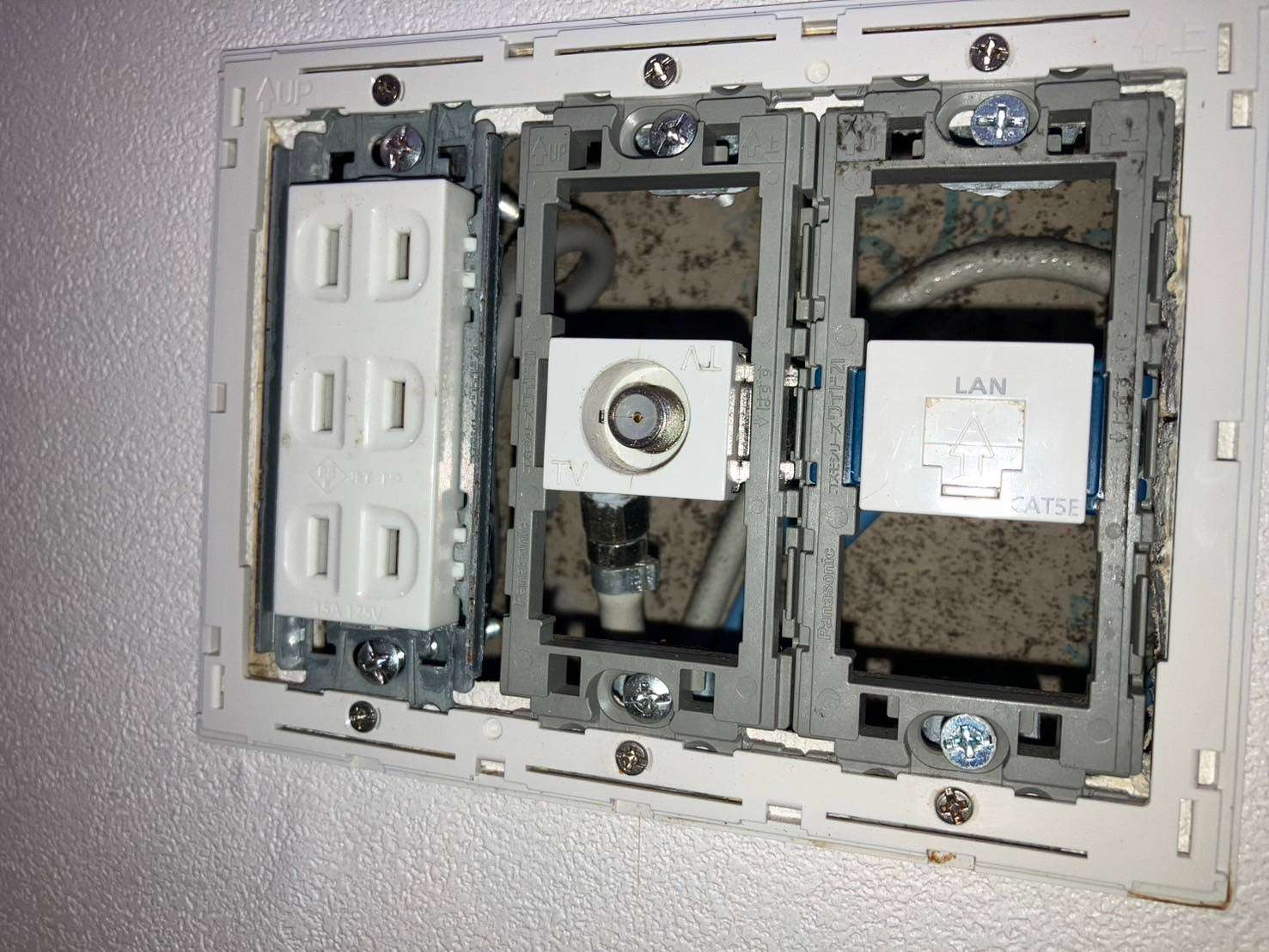

隠ぺい配管とは、エアコンの冷媒管やドレン管などを壁や天井の内部に通し、外観からはほとんど見えないように施工する方法を指します。一般的に、エアコン設置の際には室内機から配管を屋外機へ直接伸ばす「露出配管」が行われますが、室内の壁に沿って配管カバーを取り付けることになるため、室内空間の美観を損なう原因となる場合があります。そこで考えられたのが「隠ぺい配管」という施工方法です。インテリアデザインの自由度が上がり、スッキリとした空間演出ができるため、特にこだわりの内装を持つ住宅や店舗などで採用が増えています。

具体的には、建物の躯体や天井裏、壁の中にあらかじめ配管用のスペースを確保し、そこを通してエアコンの配管を見えなくするという仕組みです。配管そのものを直接見る機会が少ないため、エアコンの設置場所や部屋の意匠にも影響を与えにくく、「配管カバーを使わずに美しい内装を維持できる」というメリットがあります。また、外観においても配管が露出しないことで、家の外壁や屋根に配管が這うように設置されるケースが少なくなり、スタイリッシュな外観を保ちやすいという利点も挙げられます。

一方で、この「隠ぺい」という状態が思わぬデメリットを引き起こす可能性があります。配管が壁や天井の内部に隠れてしまうため、万が一の水漏れや断熱不良による結露などが起きても、すぐに発見しにくいという問題があるのです。さらに、施工段階でしっかりとした断熱材を巻かなかったり、ドレン管の傾斜(勾配)や排水計画を誤ったりすると、冷たい配管と湿気を含んだ空気が接触することで結露が発生しやすくなります。こうした結露はカビの原因となり、壁内部や天井裏にカビが発生しても気づかないまま進行し、最終的には構造材の腐食を招く恐れすらあるのです。したがって、隠ぺい配管は見た目に美しい一方で、施工の正確さと定期的なメンテナンスが求められる、非常にデリケートな工法と言えます。

2. 日本の住宅で普及し始めた背景

隠ぺい配管が日本の住宅で普及し始めた背景には、住宅のデザイン性に対する意識の高まりと、技術的な施工ノウハウの進歩が大きく関係しています。かつての日本の住宅は、和室を中心にした伝統的な構造や比較的シンプルな意匠が多く見られました。しかし近年では、海外のデザインやライフスタイルの影響を受けたモダンな住宅や、こだわりを持ったリノベーション住宅などが増え、部屋の隅々まで美しい内装に仕上げたいというニーズが高まっています。エアコンは生活に必須の家電ですが、配管がむき出しになってしまうとインテリア性が損なわれるとして敬遠されるケースも出てきました。そこで、配管を室内から見えにくく施工できる「隠ぺい配管」が注目を集め、徐々に普及していくことになったのです。

さらに、住宅の高断熱化や高気密化が進む中で、建築現場における施工方法自体も多様化し、配管を躯体の内部に通す技術や道具が整えられてきたことも普及に拍車をかけました。従来の木造住宅では、配管を通すために壁や柱を大きく傷つけるリスクがあるとされてきましたが、2×4やツーバイシックス、在来工法の進化や金物工法の普及に伴って、構造的に問題のない範囲で配管用のスペースを確保するノウハウが蓄積されました。また、空調設備のメーカーや施工業者も、隠ぺい配管を希望する顧客が増加している現状を受け、専用の部材や取り付け方法を開発・提案するようになったことが要因の一つです。

加えて、都市部では敷地面積が限られた狭小住宅や、複数階建ての集合住宅が増えており、配管の取り回しをスマートにする必要性が高まっています。外壁に配管を這わせにくい構造や、景観を重視する建築計画などでは、もともと隠ぺい配管ありきで設計が進められるケースも少なくありません。こうした時代背景や建築ニーズが合わさることで、日本の住宅では隠ぺい配管の採用が急増し、今では一般的な選択肢の一つとして定着しているのです。しかしながら、隠ぺい配管の施工が当たり前になったがゆえに、断熱材の巻き方や気密処理など、細部の施工品質が業者ごとに大きく差が出ることにもつながっています。普及率が上がる一方で、結露やカビの問題が顕在化しやすい環境が整ってしまっているのも事実です。そのため、デザイン面だけでなく、施工後のメンテナンス性やリスク管理についても十分に考慮する必要があるといえるでしょう。

隠ぺい配管のメリットとデメリット

隠ぺい配管で得られる快適な暮らしと潜むリスク~美観と機能性を両立させるカギとは?~

1. 見た目のスッキリ感と空間活用

隠ぺい配管が注目を集める最大の理由は、やはり「見た目のスッキリ感」です。通常、エアコンを設置するときには、室内機から外部へと伸びる配管が壁面や天井面に露出してしまい、内装の雰囲気やインテリアの美観を損なう原因となりがちです。しかし、隠ぺい配管によって配管を壁や天井の内側に通すことで、そうした配管カバーの露出を極力抑えることができます。その結果、部屋のデザインを邪魔せず、スッキリとした空間を演出できるメリットが生まれます。特に、モダンなデザインを重視した住宅や、スタイリッシュな店舗空間などでは、隠ぺい配管が見た目の洗練度を格段に上げてくれるでしょう。

さらに、配管が室内側に露出しないことで得られるメリットは美観だけではありません。配管カバーや配管そのものが占める物理的なスペースを最小限に抑えられるため、家具やインテリア小物の配置の自由度が高まります。例えば、エアコン付近の壁面を有効活用し、本棚や飾り棚を設置しやすくなるなど、部屋づくりのレイアウトの幅が広がるのです。また、小さなお子さんやペットがいる場合、配管カバーに触れてしまったり、カバーを破損させたりするリスクが減るため、安全面での利点も見逃せません。

さらに住宅の外観においても、隠ぺい配管は有効です。外壁に配管が這うように設置されると、どうしても生活感が出てしまったり、美しい外観を損なってしまうことがあります。しかし、配管を目立たなくすることで、外壁のデザインや家のシルエットを綺麗に保ちやすくなり、街並みにも調和した外観を実現できるのです。ただし、このようなメリットを最大限に享受するためには、見えなくなる部分の施工品質をいかに確保するかが重要になります。見た目の美しさと機能性を両立させるには、下地や断熱材、配管経路など細部にこそ気を配らなくてはなりません。いくら仕上がりが美しくても、後からトラブルが発生してしまえば本末転倒です。したがって、隠ぺい配管の恩恵を受けるためには、施工業者との打ち合わせや下準備を念入りに行い、適切なメンテナンス体制を整えることが欠かせないといえるでしょう。

2. 施工不良や経年劣化で引き起こされるリスク

隠ぺい配管の大きなメリットは美観や空間活用の向上ですが、その一方で見えない部分に施工不良や経年劣化が起きた場合、早期発見が難しいというリスクがつきまといます。エアコンの配管は、冷暖房を行うために冷媒が流れる「冷媒管」や、室内機の結露水を排水する「ドレン管」などで構成されます。冷暖房時には温度差が生じやすく、しかも常に水分を排出しているため、断熱不良や配管の接合部の緩みなどがあると、壁や天井裏で結露が発生しやすい環境が生まれてしまうのです。断熱材がきちんと巻かれていなかったり、配管同士の接合部がずさんだったりすれば、その部分で水滴が発生し、やがてカビが広がる温床となります。

とりわけ、最近の住宅は高気密・高断熱化が進んでいるため、壁の中や天井裏の空気が外部と循環しにくくなっています。これはエネルギー効率の観点では大いにメリットがあるものの、万一、隠ぺい配管が原因で結露が発生した場合には、湿気がこもりやすく、カビや木材の腐食が進行しやすい環境をつくり出してしまうのです。さらに、こうした異常が壁裏で進行していると、住人はなかなか気づくことができません。カビの臭いや壁紙の変色などが顕在化した頃には、建材へのダメージがすでに深刻化している可能性もあります。

経年劣化も見逃せないポイントです。エアコンの配管は長期間使用されることが前提ですが、配管周りのシーリング材や断熱材は経年によって劣化や縮みが生じます。すると、本来密着していたはずの部分に隙間ができ、そこから暖かい空気や冷たい空気が入り込み、結露のリスクがさらに高まります。また、ドレン管の勾配がわずかに狂っただけで排水不良が発生し、水が逆流したり水たまりができたりしてカビを引き起こすこともあります。こうしたトラブルはすぐに目に見えないため、メンテナンスを怠ると被害が拡大しがちです。

隠ぺい配管のリスクを軽減するためには、まず施工段階での品質確保が大前提です。特に、配管を通す経路の下地や断熱材の選択、隙間のシーリング処理など、細部の仕上げを厳重に行わなければなりません。その上で、定期的に点検口を開いて結露やカビの兆候をチェックしたり、エアコン使用時に生じる異音や排水不良などのサインを見逃さないことが重要です。見えないところに潜む不具合は、発見が遅れるほど修理コストも膨れ上がります。美観を重視して導入した隠ぺい配管であっても、トラブルが起きれば台無しです。こまめなメンテナンスと専門家のアドバイスを受けることで、隠ぺい配管のメリットを活かしつつ、大切な住まいを長く守っていくことができるでしょう。

隠ぺい配管で結露が発生するメカニズム

壁裏に潜む水滴の正体――隠ぺい配管が引き起こす結露のメカニズムを徹底解明

1. 配管の断熱・気密不足が招く温度差

隠ぺい配管で結露が生じる大きな要因の一つが、「配管まわりの断熱・気密不足」です。エアコンの冷媒管やドレン管は室内外の温度差をやり取りするため、外気が高温多湿または低温乾燥、室内が冷暖房で特定の温度に保たれているなど、季節や使用状況に応じて配管表面には大きな温度変化が発生します。通常であれば、断熱材をしっかり巻き付け、壁の内部や天井裏から湿気が入り込まないように気密処理を施すことで、結露を極力抑えることができます。しかし、施工段階で断熱材が十分に覆われていなかったり、配管貫通部の気密テープやパテ処理に隙間があったりすると、そこから温度差が大きくなる箇所が生まれ、湿気を含んだ空気が冷たい配管に触れて水滴に変わってしまうのです。

さらに日本の住宅は、近年の高断熱・高気密化に伴って空調効率や省エネ性能が高まる一方、一度内部に入り込んだ湿気が壁裏や天井裏に滞留しやすいという特徴を持ち合わせています。夏場の高湿度な環境下では、冷媒管を通じて低温になった配管表面が結露を促し、冬場の暖房時でも室内との温度差から微妙に湿気が生じることがあります。こうした結露が長期間続けば、配管周辺の下地材や断熱材にカビが広がる温床をつくり出し、最終的には構造材の腐食やシックハウス症候群の一因になるリスクも高まるのです。

また、エアコンの運転状況によっては、通常よりも急激な温度変化が生じる場合があります。例えば、冷房を急に強めた際などに配管表面温度が一気に下がり、湿気の多い空気と接触することで結露が顕著になるケースも少なくありません。こうした一時的な負荷に対しても、断熱や気密処理がしっかり行われていれば大きな問題は回避できますが、わずかな施工不良があるだけで大きな被害につながる恐れがあります。したがって、隠ぺい配管の工事では「配管を隠す」ことだけを重視するのではなく、「隠れた部分の断熱」と「貫通部の気密処理」の徹底が何よりも重要になるのです。

2. ドレン管の勾配や排水不良がもたらす水溜まり

隠ぺい配管において見落とされがちなポイントの一つが、エアコンから出る結露水を排出するドレン管の勾配や、その排水経路です。エアコンは運転中に熱交換によって室内の空気を冷やしたり暖めたりしますが、とくに冷房時には空気中の水分が凝縮され、室内機からドレン管を通じて外部へ排水される仕組みになっています。このとき、ドレン管の取り回しや勾配設計が不適切だと、排水がスムーズに行われず、一部の区間に水が溜まってしまうことがあります。さらに、隠ぺい配管ではドレン管も壁や天井裏を通ることが多いため、その状態を目視で確認しづらく、不具合があっても発見が遅れてしまいがちです。

たとえば、ドレン管にしっかりと下り勾配がつけられていないと、水が配管の途中で滞留し、やがて逆流や漏水、あるいは水溜まりからのカビ発生につながります。また、小さな埃や虫が入り込むことでドレン管が詰まり、水が逆流して天井裏や壁内に溜まるケースも報告されています。その結果、下地材が濡れ続ける環境ができあがり、そこからカビ菌が繁殖しやすい条件が整ってしまうのです。こうした状況を放置すると、カビの胞子が室内に拡散したり、木材が腐朽して強度が落ちるなど、深刻なトラブルへと発展しかねません。

さらに、冷媒管や電源配線などが通る同じ経路にドレン管が配管されている場合、水溜まりや水漏れの影響が他の部分にも及ぶ可能性があります。最悪の場合、漏電やショートといった電気系統のトラブルを誘発するリスクも否定できません。そのため、隠ぺい配管を行う際には、ドレン管の径や勾配だけでなく、配管ルートの確保や清掃点検のしやすさを事前に検討しておくことが重要です。定期的に点検口を開けて配管の様子を確認できるようにしておくと、早期発見・早期対処につながり、被害を最小限に抑えることができるでしょう。美観や空間効率だけを追求すると、こうした排水面のリスクに気づきにくいのが実情です。快適かつ安全な住環境を維持するためには、隠ぺい配管の計画段階からドレン管の排水に関する設計を慎重に行い、施工後のメンテナンス体制まで考慮しておくことが不可欠といえます。

結露からカビが発生する流れと問題点

結露がもたらす隠れたカビの脅威――住まいと健康をむしばむメカニズムを徹底解説

1. カビが繁殖しやすい環境条件

カビが繁殖するためには、一般的に「温度」「湿度」「栄養源(有機物)」の3つが揃う環境が必要とされています。エアコンの隠ぺい配管周辺で結露が起きると、壁や天井裏などの閉鎖的な空間に水滴が滞留し、高い湿度が保たれた状態が続きやすくなります。さらに日本の住宅は、近年の高気密・高断熱化の影響もあって換気が十分に行われにくい構造になっており、一度湿気がこもり始めると自然に乾燥しにくい環境が出来上がってしまうのです。こうした「湿度」と「温度」の条件が揃った場所に、壁紙や木材、断熱材などの「有機物」が存在すれば、カビは爆発的に増殖しやすくなります。

とりわけ、エアコン周りの結露は水分の供給源が明確であるため、その部分にピンポイントでカビのコロニーが形成されることが多いのが特徴です。壁の内側や天井裏という目に見えない場所であっても、水滴が長時間付着していると、配管まわりの断熱材や石膏ボードの表面などにカビが根を張り始めます。そしてカビがある程度成長すると、周囲の温度や湿度がわずかに変化しても生き延びられるだけの耐性を獲得していくため、一度発生したカビを完全に抑制するには専門的な対策が必要となってくるのです。

また、カビが発生するにあたっては、目に見えないレベルの微量なホコリや人間の皮脂・フケ、繊維くずなども栄養源となります。隠ぺい配管が通る壁や天井の空隙には、長い年月のうちに微細な汚れが蓄積していることもあり、そこに水分が加わることでカビ繁殖の条件がさらに強固なものになってしまいます。エアコン内部を清掃していても、壁の中や天井裏にまで手が届くことはほとんどないため、住人が気づかないうちに繁殖が進行するケースが多いのが実情です。温度・湿度・有機物という3つの条件が密閉空間で成立している以上、結露対策を行わない限り、カビの問題から逃れることは難しいと言えます。

2. 建材劣化と健康被害のリスク

結露によって発生・拡大したカビは、住宅の建材に深刻なダメージを与えるだけでなく、居住者の健康にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。まず建材劣化の面では、カビが増殖する際に出す酵素や酸などの代謝物質が、木材や石膏ボード、断熱材などの素材を徐々に分解していきます。特に木造住宅では、カビの活動によって含水率が上昇したり、腐朽菌と呼ばれる微生物との複合的な被害が起きることもあり、構造材の強度が低下して建物の寿命を大幅に縮めてしまう恐れがあります。築年数が浅い住宅であっても、結露が慢性的に続けば早期に腐食が進み、将来的に大規模な修繕工事や改修が必要になるケースも少なくありません。

一方、健康被害のリスクについては、カビが発生するときに放出される胞子や揮発性の有機化合物(MVOCs)が室内空気を汚染し、住人の呼吸器系や皮膚に刺激を与えることが指摘されています。特にアレルギー体質の方や小さなお子様、高齢者の方がいる家庭では、カビがトリガーとなって喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などの症状を悪化させる可能性があります。また、カビ臭さや異臭が部屋全体に広がり、快適な生活環境を損なうという面でも見過ごせない問題です。目に見えない壁裏や天井裏でカビが繁殖している場合、部屋の空気中に微細なカビの胞子が飛散しやすく、長期にわたって吸い込み続けることで健康状態が悪化するリスクが高まっていきます。

さらに、こうしたカビ由来の建材劣化や健康トラブルは、発見が遅れると対処に多大なコストと時間がかかる点も見逃せません。表面にシミが出たり、強いカビ臭を感じ始めたときにはすでに被害がかなり進行している場合が多く、原状回復には解体作業や専門的なカビ除去工事が必要となるケースもあります。エアコンの隠ぺい配管による結露が原因の場合は、配管の再施工や補修が伴うこともあるため、修繕費の負担が大きくなりがちです。こうした大きなリスクを回避するためにも、日頃から結露対策やカビ対策を徹底し、定期的な点検と早期発見・早期対応を心がけることが極めて重要となります。

結露・カビを防ぐためのポイント

結露・カビを封じ込める施工とメンテナンスの要点――隠ぺい配管を長く快適に保つために

1. しっかりした断熱と気密処理

隠ぺい配管による結露を防ぐうえで、まず最も重要となるのが「断熱」と「気密」です。エアコンの冷媒管は運転時に外気と異なる温度になるため、その表面に湿気が触れると結露が発生しやすくなります。これを防ぐには、配管に十分な厚みの断熱材を巻き付け、さらに断熱材と配管がしっかり密着するよう施工することが肝心です。断熱材にはさまざまなグレードや種類がありますが、安易にコストダウンを図って薄手のものを選んだり、施工時にすき間ができるような巻き方をしたりすると、温度差が大きい季節に結露が顕在化するリスクが飛躍的に高まります。また、冷媒管のつなぎ目や曲がり部分は断熱材が浮きやすいため、丁寧な施工を徹底する必要があります。

同時に見落とせないのが、配管を外に通す際や、壁・天井を貫通させる部分の「気密処理」です。高気密・高断熱住宅では、壁の内側や天井裏に湿度がこもりやすく、そこに温度の低い配管があると結露が生じやすい環境が整ってしまいます。そこで、配管周りを貫通させる箇所には、発泡ウレタンや気密テープなどを使って空気の流入・流出をしっかり遮断し、室内外の温度差が直接伝わりにくいように施工します。このとき、どの部位にどの程度の気密処理を行うかを曖昧にすると、微妙なすき間から湿った空気が壁内に入り込んでしまう恐れがあります。特に、経年とともにパテやシーリング材が劣化・剥離するケースもあるので、定期的にチェックして再処理を行うことが大切です。

しっかりとした断熱と気密を両立させるには、施工業者の技術力と現場管理が不可欠です。事前の打ち合わせで使用する断熱材の種類、気密テープやシーリング材の選定、そして配管まわりをどのように仕上げるかまで細かく確認しておくと安心でしょう。美観を追求するあまりに「隠す」ことだけに目が向いてしまうと、壁裏や天井裏でどのような処理が行われているかを把握できなくなることがあります。結露は少量の水滴でも長期にわたって発生するとカビに結びつきやすく、家の耐久性や住人の健康を損ねる重大な原因となります。だからこそ、断熱・気密の基本をしっかりと押さえることが、隠ぺい配管におけるトラブル回避の第一歩となるのです。

2. 適切なドレン勾配と点検の徹底

エアコンの隠ぺい配管でカビ問題が深刻化する背景には、ドレン管に起因する排水トラブルが大きく関係しています。エアコンの冷房運転時には、室内機の熱交換器で発生する結露水がドレン管を通じて屋外へ排出される仕組みになっていますが、ドレン管の勾配や配管径が適切でない場合、水がスムーズに流れずに溜まってしまうことがあります。こうした停滞水があると、壁や天井裏など目に見えないところで水分が長期間とどまり、カビや腐食の温床となるのです。とくに、高温多湿の季節には水量が増えやすいため、わずかな施工不良でも顕著にトラブルが発生します。

ドレン管の勾配は、一般的に1/100程度の下り勾配が推奨されますが、実際の現場では構造上の制約や配管経路の取り回しの都合で、理想的な勾配が確保できないケースもあるかもしれません。そのような場合は、ポンプを設置して排水を補助する方法や、より太めのドレン管を選択するなど、状況に応じた対策を検討することが必要です。また、ドレン管の先端が屋外でどのように処理されているかも重要です。排水口や外壁の排水穴が詰まっていたり、虫やゴミが入り込んだりすると、逆流が起こりやすくなり、結果的に室内側へ水が流れ込むリスクが高まります。

さらに、適切なドレン勾配を保つだけでなく、定期的な点検とクリーニングを徹底することも欠かせません。ドレンパンやドレン管内部にホコリやカビが蓄積すると、水の流れが妨げられ、水漏れやカビ繁殖を加速させてしまいます。隠ぺい配管の場合、目視で確認しにくい部分が多いため、点検口の設置や専門業者による定期的なメンテナンスが大きな役割を果たします。特に、新築やリフォームの段階で隠ぺい配管を採用した場合は、「施工後にどのような点検・メンテナンスを想定しているか」を施工業者と十分に話し合い、実際に点検を行うためのアクセスルートを確保しておくことがトラブル防止につながります。結露やカビといった大きな問題を未然に防ぐには、勾配や排水の仕組みを細部まで把握し、長期的なメンテナンス体制を整えておくことが肝要です。

3. 配管ルートと点検口の確保

隠ぺい配管は、その名のとおり壁や天井などの内部を通すため、外からはほとんど配管が見えなくなるというメリットを持ちます。しかし、いざトラブルが発生したときに修理や点検を行おうとすると、配管の取り回しや配管ルートがわからず、どこを開口すればいいのか把握できないケースが少なくありません。そこで重要になるのが、配管ルートを事前に正確に把握するとともに、必要に応じて点検口を設置しておくことです。点検口を設ける場所は、エアコンの室内機付近やドレン管が集約される箇所、そして配管が折れ曲がるポイントなどが考えられます。これらの位置に点検口を設けておけば、ドレン管の詰まりや断熱材の不具合を簡易的にチェックできるため、早期発見・早期対処が可能となります。

また、新築時やリフォーム時に配管を隠す場合には、設計段階で「どのルートを通せば点検しやすいか」を考慮し、図面化しておくことが大切です。壁の内部や天井裏をあちこち複雑に通してしまうと、将来的にトラブルが発生した際に、天井や壁を大がかりに解体しなければ状況を確認できない恐れがあります。反対に、最短ルートやなるべく直線的な経路で配管を設計し、かつ点検口から工具やカメラなどを挿入できるスペースを確保しておけば、後々のメンテナンスにかかる労力や費用を抑えられるでしょう。

また、点検口を設置する際には、美観とのバランスをとる工夫も重要です。せっかく隠ぺい配管にすることでスッキリとしたインテリアを実現しても、大きく目立つ点検口が部屋の一角にあると台無しになりかねません。最近では、壁紙や天井材に馴染むタイプの点検口や、デザイン性を考慮したカバーなどが市販されていますので、そうしたアイテムを活用するのも一手です。さらに、点検口を設けたことで室内の気密性能が下がる可能性があるため、断熱材の追加や気密パッキンの使用など、気密・断熱の確保に配慮した施工を行うことも忘れてはなりません。カビや結露といった深刻な問題を防ぐためには、トラブルを前提とした予防策をしっかり用意しておくことが不可欠です。配管ルートの明確化と点検口の適切な設置は、隠ぺい配管を安心・快適に使い続けるための礎となるでしょう。

既に隠ぺい配管がある場合のチェック方法

見えないところに潜む不安を解消する――既存の隠ぺい配管を点検するための具体的ステップ

1. カビ臭やシミの早期発見

既に隠ぺい配管が施工されている住宅では、目に見えない壁や天井裏で水分トラブルが生じていても、なかなか気づかないことが多いのが実情です。しかし、カビや結露による問題は、住まい全体の快適性や家族の健康に大きく影響を及ぼす可能性があるため、わずかな異変も見逃さずにチェックする姿勢が大切です。まず注目すべきは、室内で感じる「カビ臭」や「湿ったにおい」です。とくに梅雨や夏場の冷房使用時、あるいは冬場の暖房使用時など、エアコンを頻繁に使うタイミングで、部屋の一部が異様にカビ臭かったり、ジメッとした雰囲気を感じたりしたら要注意です。隠ぺい配管の結露が引き金となり、壁内部や天井裏でカビが繁殖している可能性があります。

加えて、壁紙の表面に「シミ」や「変色」が出現していないかを確認することも早期発見につながります。通常、壁紙にできるシミは雨漏りや配管漏れを連想させますが、エアコンの隠ぺい配管でも同様の現象が起きることがあります。結露で生じた水分が断熱材や石膏ボードを伝ってジワジワと壁紙に染み出すと、見た目にもわかるシミや浮きが生じるため、「外からの雨漏りはないはずなのに」という疑問が湧いたら、隠ぺい配管付近を疑ってみる価値があります。特に、シミが部分的に線状であったり、エアコン本体の設置位置から下に伸びるような形で発生している場合は、ドレン管からの水漏れや結露水が原因となっている可能性が高いでしょう。

こうした初期症状を見逃さないためにも、意識して室内を「におい」や「変色」でチェックする習慣を持つことが重要です。エアコン運転中にいつもより湿っぽいにおいが強い、あるいは鼻につくような独特のカビ臭がする場合、早めにその原因を突き止める姿勢が、大きなトラブルを未然に防ぐ鍵となります。万一、壁裏や天井裏でカビが進行している場合には、表面を軽く消毒しただけでは再発を繰り返す恐れがあります。まずは小さな異変から気づくことが、根本的な対策を講じるための第一歩だといえるでしょう。

2. 定期的なメンテナンスと業者への相談

隠ぺい配管がある住宅で結露やカビのリスクを最小限に抑えるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。まず、エアコンを使用する時期が始まる前にフィルターや熱交換器を清掃し、内部にホコリや汚れがたまっていないか確認することは基本です。ただし、隠ぺい配管の場合、配管そのものやドレン管の排水状況を目視でチェックするのは難しいため、必要に応じて点検口を設けている場合はそこから状態を確認しましょう。点検口がない場合でも、エアコンの稼働音や排水の流れ方に違和感がないか、室内機付近で水滴が落ちるような症状がないかなど、定期的に注意を払うだけでも初期トラブルの発見につながります。

さらに、壁や天井裏での問題は素人には判断しにくいものも多く、カビ臭やシミなどの兆候を感じた際には、早めに専門業者に相談するのが得策です。特に隠ぺい配管のトラブルは、原因特定のために内視鏡カメラを使ったり、一部の壁や天井を開けて確認したりと、専門的な知識と技術が必要になるケースが少なくありません。放置すればカビが構造材にまで達し、建物の耐久性に影響を及ぼす可能性もあるため、「まだ大丈夫だろう」と自己判断するのは危険です。信頼できるカビ対策の業者や空調設備の専門家に現場を見てもらい、適切な点検や修理を依頼することで、被害を最小限に食い止めることができるでしょう。

業者への依頼の際には、隠ぺい配管の施工履歴や配管ルートがわかる図面などを用意しておくと、診断がスムーズに進みます。新築時やリフォーム時に受け取った書類があれば大切に保管し、いざというときに提示できるようにしておくとよいでしょう。また、業者によってはカビの発生源を特定し、適切な防カビ施工を行った後に再発防止策までアドバイスしてくれるところもあります。エアコンは快適な生活を支える欠かせない設備ですが、一方で、隠ぺい配管という施工形態は、施工不良やメンテナンス不足によるカビリスクが潜在していることを常に意識しておきましょう。定期的なメンテナンスと信頼できる専門家への相談こそが、住まいと家族の健康を長期的に守るうえでの重要なカギとなります。

MIST工法®カビバスターズのアプローチ

MIST工法®ならではの専門技術が実現する安心と快適性——カビの根本対策と長期的な再発防止を徹底サポート

1. MIST工法®でのカビ対策の特長

MIST工法®は、一般的なカビ除去作業とは一線を画した総合的なアプローチを特徴としています。カビの発生源を表面的に取り除くだけでなく、隠れた箇所での微生物や菌糸まで徹底的に除去・抑制するために開発された独自の技術を活用しているのです。具体的には、特殊な薬剤や洗浄方法を駆使し、カビ菌や胞子が深く根を張っている素材内部にまで浸透させることで、再繁殖を防ぐことに注力します。表面の汚れを拭き取るだけでは対応しきれない、目に見えないレベルでのカビの温床を徹底的に洗浄・除去するのがMIST工法®の大きな強みです。

さらに、カビを除去した後の「防カビコート」にも力を入れている点が特徴です。カビの生育を抑制する成分が配合されたコーティング剤を塗布することで、湿度や温度などの条件が合わさっても、カビが再び繁殖しにくい環境を整えます。隠ぺい配管によって壁や天井裏に潜んだまま進行しがちなカビであっても、MIST工法®のアプローチでは薬剤を行き渡らせるための施工方法が確立されているため、普段は手が届かない箇所にも対応可能です。これは、湿気がこもりやすい高断熱・高気密住宅や、複雑な空間構造をもつ建物のカビ対策にも適した方法といえます。加えて、作業時には可能な限り居住者の負担を軽減するべく、家具や家財を傷めない技術と施工時の動線管理を徹底し、安全かつ迅速な作業を行うのも大きな魅力です。単なる「掃除」や「除菌」ではなく、住まいの耐久性や住人の健康を長期的に守るために、生物学的な観点と建築学的な観点の両方からカビを防ぐという総合力が、MIST工法®カビバスターズ本部ならではの強みとなっています。

2. プロによる再発防止策と安全管理

MIST工法®では、カビを除去して終わりではなく、その後の「再発防止」までを一貫してサポートする点が大きな特徴です。たとえば、隠ぺい配管まわりで結露が起きる場合、施工現場でのヒアリングや点検を通じて、配管の断熱処理の状況やドレン勾配、通気の有無などを詳しく調べます。カビの再発を食い止めるには、湿気を減らす対策が欠かせないため、必要に応じて配管周りの気密や断熱を強化したり、ドレン管の排水経路を改善したりするアドバイスを行います。また、定期的に点検を実施することで、施工後に万が一問題が再発しかけても早期に手を打てる体制を整えます。こうした一歩踏み込んだアフターサポートがあることで、住まいの安全性と快適性を長期にわたって維持できるのです。

加えて、安全管理にも徹底したこだわりがあります。カビ除去に使用する薬剤や洗浄技術は、住人の健康や建物素材への影響を最大限考慮したうえで選定・開発されています。カビは確実に抑え込みたい一方で、有害な薬品を大量に使用すると、人体やペット、さらには家財や建材を傷めるリスクが生じます。MIST工法®カビバスターズ本部では、この点を十分に踏まえ、施工時の安全確保を最優先としております。作業箇所の養生や換気、作業スタッフの防護対策なども含め、プロならではのノウハウを駆使しながら、一軒一軒の状況や要望に応じた最適なプランを提案するのです。また、作業完了後には施工前後の状態を丁寧に報告し、必要に応じてメンテナンスや追加対策のスケジュールなどもサポートします。結果として、建物や設備にダメージを与えず、かつ居住環境を清潔に保ち続ける「安心感」が得られるため、多くのお客様から信頼を寄せられているのです。単なる部分的なカビの除去にとどまらず、住宅の長寿命化と家族の健康をトータルで見据えた施工と管理こそが、MIST工法®の大きな強みといえるでしょう。

まとめと今後の住まいづくりのヒント

隠ぺい配管を上手に活かすために――カビ対策を念頭に置いた住まいづくりと維持管理のポイント

1. 安心できる施工とメンテナンスの重要性

隠ぺい配管は、エアコンの配管を目立たなくして室内をすっきりと見せられる便利な工法ですが、同時に、結露やカビのリスクを抱えやすい構造であることを理解しておく必要があります。なぜなら、壁や天井の内部に配管を通すことで、配管の状態を目視で確認しにくくなり、万が一不具合が起こっても発見や修理が遅れがちだからです。結露などの水分トラブルが起きれば、建物の構造材や断熱材に深刻なダメージが生じるだけでなく、室内環境が悪化してアレルギーや呼吸器系疾患などの健康被害を誘発するおそれもあります。

こうした危険性を回避するためには、まず施工段階での品質確保が欠かせません。具体的には、冷媒管・ドレン管への十分な断熱材の巻き付けと、貫通部や接合部の気密処理を徹底することが大切です。ドレン管の勾配や配管ルートの設計も、後から点検しやすいように整えておかなければなりません。さらに、信頼性のある施工業者を選ぶことも肝要です。施工実績やアフターサポート体制、使用する部材の品質などをしっかりと確認し、適切な工期と費用をかけて丁寧に仕上げてもらうことが、隠ぺい配管を快適に長く活用するための基本条件となります。

また、完成後の定期的なメンテナンスや点検を怠らないことも重要です。仮に万全の施工を行っていても、経年劣化や想定外の負荷によって、断熱材のズレやドレン管の詰まりといった問題が発生する可能性はゼロではありません。点検口を設けておく、専門業者による定期点検を受けるなど、早期発見・早期対処ができる仕組みをあらかじめ作り上げておけば、カビが深刻化する前に対策を打つことができます。結局のところ、どれほど優れた施工法でも、放置したままではトラブルを未然に防ぐことはできません。安心できる施工と定期メンテナンスを両輪で徹底することが、隠ぺい配管による暮らしを真の意味で快適にするためのカギといえるでしょう。

2. カビ被害を未然に防ぐための心がけ

住まいのカビ被害を防ぐには、日々の生活の中で取り組めるちょっとした心がけも大きな効果を発揮します。たとえば、エアコンの使用頻度が増える季節にはフィルターをこまめに掃除し、ドレンパンの水はけを良好に保つことが基本です。また、室内の湿度を必要以上に上げないように換気を適度に行い、梅雨や夏場など湿度が高くなりやすい時期には除湿器やエアコンの除湿機能を活用することで、壁や天井裏に溜まる水分の量を減らせます。隠ぺい配管の場合、壁の裏側で結露が進行していても気づきにくいので、部屋全体の湿度コントロールを徹底しておくことが極めて重要なのです。

また、エアコン本体から嫌なにおいやカビ臭が漂ってきた場合、すぐに対応する姿勢が大切です。カビ臭の原因がエアコン本体内部でのカビ繁殖にある場合もあれば、隠ぺい配管による排水不良や断熱不足からくる結露かもしれません。こうした兆候を見逃さず、「おかしいな」と思ったら早めに専門業者へ相談することで、大掛かりな修繕が必要になる前に最小限の工事で済ませられる可能性が高まります。加えて、壁紙のわずかな変色や浮き、天井のシミなどのサインも見逃せません。こうした見た目の変化は、結露によって内部に水が回っているシグナルである場合が多く、迅速な点検と対処が求められます。

隠ぺい配管は、美観を保ちながらエアコンを快適に使える一方で、潜在的なリスクが存在することを忘れてはなりません。しかし、日頃の心がけと定期的なメンテナンスを組み合わせれば、そのリスクを大幅に低減し、快適で健康的な住空間を長く維持することが可能です。結露やカビのリスクを熟知したうえで、適切に施工し、こまめな観察と対策を行う——それだけで、住まいへのダメージを最小限に抑え、家族の健康と建物の寿命をしっかりと守ることができます。このような意識を持った住まいづくりは、今後の住宅事情においてますます重要になることでしょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------