カビの胞子と菌糸を徹底解説!安全な住まいを守るプロの視点とMIST工法®の効果的対策

2025/04/12

カビの胞子と菌糸を徹底解説!安全な住まいを守るプロの視点とMIST工法®の効果的対策

カビトラブルを根本から解決するMIST工法®カビバスターズ本部が解説する、カビの繁殖メカニズムと最新対処法

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちは長年にわたり、住宅や施設におけるカビ被害の調査・対策を行ってまいりました。カビは見えないところでじわじわと繁殖し、気づいたときには壁や天井、エアコン内部など広範囲にまで影響を及ぼしていることが少なくありません。カビは見た目の汚れだけではなく、独特のカビ臭やアレルギー症状など、健康面にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、カビの発生メカニズムを正しく知り、早期の段階で対策を打つことがとても大切です。

カビの研究・除去のプロである私たちMIST工法®カビバスターズ本部が、日頃どのようにカビの原因を究明し、どのような視点から対処しているのかを広く皆様にお伝えしたいと考えています。今回のブログでは、特に「胞子」と「菌糸」に注目し、彼らがどのようにカビの繁殖に関与しているのか、そしてその繁殖環境を支える要因は何なのかを詳しく解説いたします。胞子はカビの種のような存在であり、空気中を漂いながら適切な環境下で菌糸へと成長します。この胞子をいち早く除去できなければ、カビの根本的な解決には至りません。また、菌糸が成長すると根を張るように建材や壁紙、家具などの内部まで侵入していきます。表面だけ拭き取っても再発してしまうのは、まさにこの菌糸の存在が大きいのです。

MIST工法®カビバスターズでは、こうしたカビの性質を理解した上で、胞子と菌糸の両方を徹底的に抑制する独自の方法を確立しています。もしご自宅や職場でカビの気になる箇所がある場合には、どうぞお気軽にご相談ください。私たちは専門家として、お客様が快適で健康的な空間を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。これからカビのメカニズムや注意点などについて、具体的な内容をお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までお読みいただき、ご活用いただければ幸いです。

目次

はじめに:カビとは何か?

暮らしを脅かす目に見えない存在、その正体と基本知識を徹底解説

カビが暮らしに及ぼす影響

カビは私たちの日常生活のあらゆる場所に存在しており、特に空気中に浮遊する胞子や、壁・天井・家具などに付着した菌糸が少しずつ広がっていくことで、目に見えないところでも密かに繁殖を続けています。家の中という閉ざされた空間でカビが発生すると、その繁殖力により建材が劣化しやすくなるだけでなく、人体にもさまざまな影響を及ぼす可能性が指摘されています。たとえばカビの種類によっては、鼻水やくしゃみ、咳、目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こすことがあります。さらにカビが生成するカビ毒(マイコトキシン)は、長期的に暴露されると健康被害のリスクを高める場合もあるため、軽視することはできません。

また、カビが発生した場所特有の異臭も、暮らしの質を下げる大きな要因となります。たとえ小さな範囲であっても、放置すれば周囲の壁紙や天井裏、エアコンの内部などにどんどん拡散し、元の美観を損ねるだけでなく、家具や家電の故障リスクを高める場合もあるのです。住宅そのものが傷むと補修やリフォームに多大なコストがかかることになり、結果的に家計への負担も増大する可能性があります。さらに、お子さまや高齢者、持病をお持ちの方など、免疫力が低下しやすい人がいる家庭では、カビ対策が疎かになると健康被害が深刻化しやすくなります。こうしたことから、カビが生活に与える影響は非常に多岐にわたり、少しでも異変を感じたら早期の対策が重要です。

見た目だけではないカビのリスク

カビは壁紙や木材に黒や緑のシミのような形で現れることが多いため、見た目の汚れとして気になりがちです。しかし、そのリスクは決して見た目にとどまりません。カビの根の部分にあたる菌糸は建材や家具の内部にまで深く入り込み、表面を軽く拭いただけでは完全に除去できないという厄介な性質を持っています。つまり「見える部分のカビを取ったから大丈夫」というわけではなく、内部に残った菌糸によって再びカビが発生してしまうケースが多々あるのです。

さらに、カビは目に見えない胞子を大量に放出します。これらの胞子は空気中を漂いながら人間の呼吸によって体内に取り込まれる可能性があり、アレルギー体質の方や、もともと喘息など呼吸器系の不調がある方にとっては、症状を悪化させる引き金となり得ます。また、カビの種類によっては発がん性を疑われるマイコトキシンを生成するものも存在します。そのため、カビを「単なる汚れ」として放置してしまうのは、非常に危険と言えるでしょう。

こうしたリスクは高温多湿の日本の気候条件とも相まって、住まい全体のクオリティや住人の健康を脅かす要因となります。見た目が少し汚れているからといって安易に放置すると、住環境の美観だけでなく、住宅寿命を縮める結果につながることもあるでしょう。実際に、カビによる劣化が進むと建物の基礎部分を侵食し、修理には大掛かりな施工が必要となる場合も報告されています。こうした「見えない部分」に潜むカビの危険性を正しく理解し、根本的な除去と予防を行うことが、健康で快適な暮らしを守るためには欠かせないのです。

カビが発生・繁殖しやすい環境条件

実は身近に潜む繁殖要因を知っておこう!カビが好む条件と対策のポイント

温度・湿度・栄養源の関係

カビは種類によって好む環境に若干の違いがありますが、基本的には温度、湿度、そして栄養源がそろうと一気に繁殖が進みやすくなります。特に日本のように四季があり、梅雨や夏場に湿度が高くなる地域では、室内や屋外を問わずカビが発生しやすい条件がそろいやすいと言えます。たとえば、温度が20~30℃程度の環境は多くのカビにとって快適な生育温度帯であり、人間にとっても過ごしやすいこの範囲が、実はカビにとっても理想的な温度になっているのです。さらに梅雨の時期から夏にかけては湿度が高くなりやすく、室内の換気が不十分な場所では湿気がこもり、カビが発生しやすい状態が長期間にわたって続いてしまいます。

また、カビが繁殖するためには栄養源となる有機物が必要ですが、実際には家の中に意外な形で存在しているケースが多いものです。ホコリ、皮脂、料理の際に舞う油分、食品のカス、ダニの死骸や排せつ物といった、目には見えにくい汚れがカビの栄養分になることが知られています。特にキッチンやお風呂など水まわりでは、湿気が多い上に人の出入りや作業によって有機物が蓄積しやすい環境がつくられるため、カビが繁殖する好条件がそろいやすいのです。さらに、家の構造によっては壁と壁の隙間や床下、押入れの奥など、普段の掃除や換気では行き届かない場所に湿気とホコリが溜まりやすく、そこでもカビが発生する可能性が高まります。こうした要因が重なることで、一度カビが生えると根深く根付いてしまい、完全に除去するのが難しくなることも少なくありません。カビ対策としては、日頃から適切な換気を心がけると同時に、表面の汚れだけでなく目に見えない場所の汚れや湿気にも配慮し、定期的な掃除と点検を行うことが重要です。

家のどこにカビが生えやすいのか

カビは空気中に浮遊する胞子が着床できる場所であれば、どこにでも発生する可能性があります。しかし、特に注意したいのは湿気が多く温度が安定している場所や、換気が行き届かない空間です。たとえば代表的なのは浴室や洗面所、キッチンなどの水まわりで、これらの場所は日々の生活で大量の水を使用するため、どうしても湿度が高くなりがちです。排水口や壁・床のタイル目地、シンク周りなどは水滴や石けんカス、皮脂汚れなどが溜まりやすく、そこからカビが繁殖しやすくなります。加えて、洗濯機や冷蔵庫の裏側、エアコン内部なども通気が悪く、ほこりや汚れが溜まりやすい上に湿度が保たれやすいため、カビ発生のリスクが高い部位と言えます。

さらに、押入れやクローゼット、押し入れの中にしまった布団や衣類、靴箱の中など、密閉性が高いスペースも要注意です。人が住む空間では、季節によって窓を開閉したり冷暖房を使用したりすることである程度の換気が行われますが、収納の奥や密閉されたスペースは空気の流れが悪いため、一度湿気がこもるとカビが生えやすい状態が続いてしまいます。木材や紙のように有機物を含む素材が多い日本の住宅では、壁材や襖、床の下地材などにカビが根を張り、表面に現れないまま進行することも珍しくありません。気づいたときには家具や建材の内部まで深く侵食しているケースもあり、簡単には除去できずに困ってしまうこともあるでしょう。こうした場所を定期的に点検し、通気や湿度管理を意識することで、カビ発生のリスクを最小限に抑えることができます。もしカビを見つけた場合には、早めに専門家に相談して適切な処置を行い、家全体への広がりや建材の劣化、健康被害を防ぐことが大切です。

カビの胞子について

見えない敵が潜む空間!胞子の正体と広がり方を徹底解説

胞子の特徴とカビ拡散のメカニズム

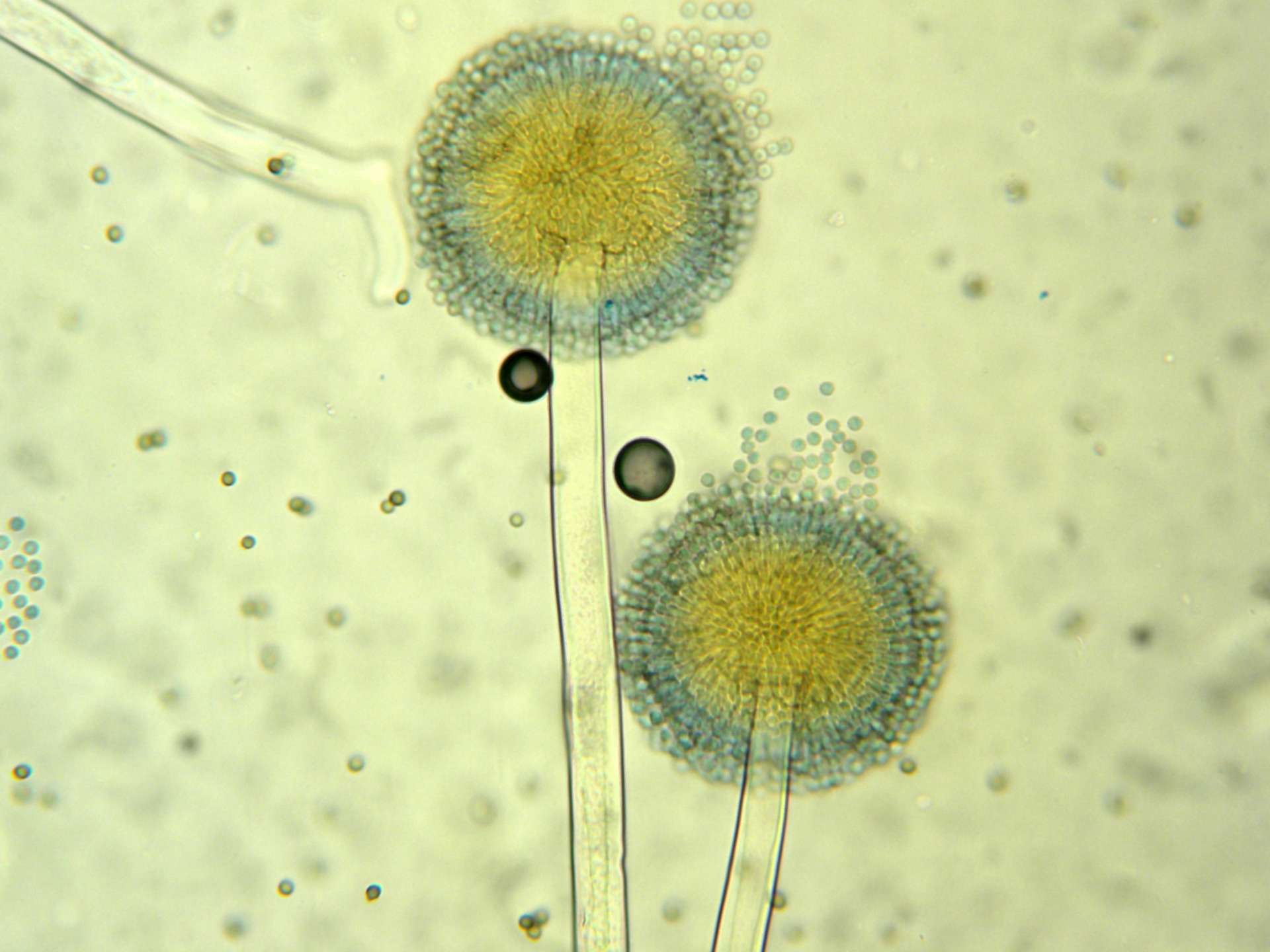

カビは菌糸という根のような部分を広げながら増殖していきますが、その繁殖を飛躍的に加速させるのが「胞子」の存在です。胞子はカビが自らの生息範囲を広げるために放出する微小な粒子で、カビにとっては種のような役割を果たします。乾燥や温度変化など、ある程度過酷な環境でも休眠状態で生き延びることができる胞子は、風や人・動物の移動などに乗って広範囲へ散らばっていきます。胞子は非常に小さいため、目で確認することはほぼ不可能ですが、一度付着すると適度な湿度と温度、栄養分のある環境を見つけ次第、すぐに発芽して菌糸を伸ばし始めるのです。

カビの拡散メカニズムの核心を担うのが、この胞子の強い生命力です。建物の中でカビが生える場所は、水まわりや壁の裏、押し入れの中など湿度の高いところが多いものの、胞子が付着する可能性はそれに留まりません。いったん空気中に放出された胞子は窓から出て行ったり、ほかの部屋へ移動したりするだけでなく、人間の衣服やペットの毛にも吸着しながら住居内を巡回していくことがあります。さらにエアコンや換気扇といった空気を循環させる機器を通して広がるケースもあり、結果として住まいのさまざまな場所に胞子が行き渡るのです。こうした見えない拡散ルートがあるため、目に見えるカビを除去したつもりでも、胞子がどこかに残っていれば、再びカビが繁殖してしまう恐れが高まります。

カビ対策を根本から考えるには、この胞子のライフサイクルを理解し、拡散ルートを断つことが大切です。単純にカビの生えている部分を拭き取るだけではなく、カビの源となる胞子が潜んでいる場所を徹底的に除去し、室内の湿度管理や換気を適切に行うことで再発を防ぐことが可能となります。カビは見えないところで活発に活動し続ける存在であり、その源である胞子への対処こそが、快適な住環境を保つ要となるのです。

空気中に漂う胞子の危険性

カビの胞子が空気中を漂う状態は、私たちの暮らしの中でいつでも起こりうる現象です。室内や屋外にかかわらず、カビは常に胞子を放出しているため、実は空気中に存在する胞子を完全にゼロにするのは難しいと言われています。しかし、問題なのは胞子の濃度が高まったり、特定の場所で停滞し続けたりすることです。こうした状況になると、アレルギー体質の人や、呼吸器系の疾患を抱えている人などが胞子を吸い込むことで、症状が悪化するリスクが一気に高まります。カビ由来のアレルギー反応には、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、皮膚のかゆみなどさまざまな症状がありますが、気管支喘息や肺炎を引き起こす恐れも指摘されており、健康への影響は決して軽視できません。

さらに、カビの種類によっては強力な毒性を持つマイコトキシンを生成するものがあり、これを含んだ胞子を長期間にわたって吸引すると、体調不良や深刻な病気につながる可能性があるとも言われています。特に日本では梅雨や台風シーズンなど、湿度が高い季節が続くと室内の換気が不十分になりがちです。その結果、胞子が停滞・蓄積しやすい環境が生まれ、カビの発生リスクとともに空気の質が大きく低下してしまうケースがあります。そうなれば、カビの胞子を吸い込む頻度が高まるため、一層健康被害のリスクが高まる悪循環に陥ってしまうわけです。

このように空気中に漂う胞子の危険性を考慮すると、カビが見えないからといって安心してはいけないことがわかります。目視での確認だけでなく、普段から定期的な換気や除湿に努めること、空気清浄機やエアコンのフィルターをこまめに掃除すること、布団や衣類などを適度に干すことなどを心掛けるのが大切です。加えて、カビが発生しやすい場所を定期的にチェックし、少しでも汚れや湿気を感じたら早めに対処しておくことが、胞子を増やさないための基本的な予防策になります。空気は私たちが常に吸い込むものであり、その質の良し悪しは健康に直結します。だからこそ、空気中に漂うカビの胞子について正しく理解し、必要な対策をしっかり講じることが不可欠なのです。

カビの菌糸について

カビの根が深く刻む痕跡を見逃すな!菌糸の存在と住宅被害の真実

菌糸が住宅に与えるダメージ

カビと聞くと、多くの方はまず壁や天井に広がる黒や緑のシミ、あるいはカビ臭を思い浮かべるかもしれません。しかし、カビがもたらす被害は決して目に見える部分だけにとどまりません。カビの繁殖過程で重要な役割を果たすのが「菌糸」です。菌糸はカビの本体ともいえる部分であり、建物の内側にまで入り込んでしまうと、壁紙や石膏ボード、木材などの素材を徐々に劣化させる要因となります。目に映るシミはまだ表層の問題ですが、菌糸が深部まで達すると建材そのものが脆くなり、剥がれやすくなったり強度が低下したりするなど、見た目だけでは判断しきれない深刻なダメージが進行しているケースも少なくありません。

特に木造住宅では、木材がカビの菌糸によって腐朽しやすいリスクが高まるため注意が必要です。木材はカビにとって格好の栄養源になることが多く、菌糸はそれらの有機物を糧にしてさらに勢力を拡大していきます。カビが進行すると、住まいの床や柱の耐久性が低下し、長期的な安全面への影響が懸念されるでしょう。こうした状況になると、小規模のリフォームや簡易的な清掃では対処しきれず、大掛かりな修繕工事が必要になることもあります。さらに、コンクリート造りや鉄骨造りの建物でも、湿度が高い空間にカビが発生すれば内装材へのダメージは避けられません。一度深くまで入り込んだ菌糸は簡単には取り除けず、根本的な原因を断たなければカビの拡散を抑えることは難しいのです。こうしたことから、住宅の構造や仕上げ材を問わず、カビの菌糸が及ぼすダメージは見過ごせないものとなっています。

根を張るように侵食するカビの怖さ

カビの菌糸は、その名のとおり地中の植物の根のように細長い糸状をしており、広範囲にわたって建材や内装材の繊維の隙間に入り込みながら侵食を進めていきます。見た目には、表面にうっすらと黒ずみがあるだけだとしても、実際には内部にまで深く菌糸が張り巡らされている可能性が高いのです。とくに湿度が高い場所や換気が不十分な空間では、一度カビが発生するとあっという間に菌糸が広がっていき、いつの間にか建物のあちこちでカビ臭や変色、剥がれなどの症状が見られるようになります。こうした症状を放置すると、建材の劣化や腐食が急速に進行し、さらにはカビが放出する胞子が空気中に蔓延することで、住人の健康にも悪影響を及ぼすリスクが高まるでしょう。

菌糸は繊細でありながら高い生存力を持つため、表面を洗浄したり拭き取ったりしてカビを取り除いたつもりでも、内部に残った菌糸がまた再発の火種となってしまうケースが珍しくありません。このように根深く建材を蝕むカビの除去には、専門知識と適切な手順に基づいた対処が不可欠です。一般的な清掃用洗剤や消毒用アルコールではカビの表面を除去できたとしても、浸透した菌糸を完全に取り除くことは難しく、放っておけば再びカビが成長を始める恐れがあります。だからこそ、カビが発生してしまった場合には被害状況を正しく把握し、必要に応じてプロの業者に相談することが大切です。カビの恐ろしさは、その表面のシミや臭いだけにとどまらず、建物や健康へのリスクをじわじわと高めていく点にあるのです。根を張るように侵食するカビの怖さを知り、早めの対策を講じることで、安全で快適な住環境を守ることができるでしょう。

健康への影響と建材へのダメージ

身体と建物をむしばむ隠れた脅威。健康と家屋の両面で考えるカビのリスク

アレルギー・呼吸器疾患などのリスク

カビは単に見た目が悪いだけの存在ではなく、人間の身体にさまざまな影響をもたらす可能性を持っています。特に問題視されるのが、アレルギーや呼吸器系の疾患を引き起こすリスクです。カビが繁殖すると、大量の胞子が空気中に放出されますが、これらの胞子は非常に小さく、気づかないうちに呼吸器に取り込まれてしまうことがあります。もともとアレルギー体質の方や喘息をお持ちの方はもちろん、体力や抵抗力が低下している方にとっては、カビの胞子への長期的な暴露が症状の悪化や発症のきっかけとなる可能性が高まります。くしゃみや鼻水、鼻づまり、咳、目のかゆみなどの軽度な反応だけでなく、重症化すれば呼吸困難を伴う深刻な症状を引き起こす場合もあるため、油断は禁物です。

また、カビが放出する胞子のなかには、マイコトキシンという有害物質を含むものがあります。マイコトキシンは種によっては強い毒性を持ち、発がん性などの長期的な健康リスクを懸念する専門家も少なくありません。さらに、住環境がカビに侵されやすい状態にあると、睡眠や食事などの基本的な生活リズムを保つことも難しくなる場合があります。たとえば、寝室の壁やエアコン内部にカビが広がっていると、就寝中に胞子を吸い込み続けることになり、朝起きたときから体調不良が続くことも考えられるでしょう。こうした日常的な悪影響が積み重なると、見えないストレス要因ともなり、免疫力の低下や体調不良が慢性化してしまうリスクが高まります。カビ対策は、表面的な掃除だけではなく、カビの繁殖を根本から抑制することで、より健康的で快適な生活環境を守る大切な手段だと言えます。

家屋の劣化・腐食への深刻な影響

カビのもう一つの大きな問題は、住まいや建材に与えるダメージです。特に木造住宅では、木材が持つ有機成分を栄養源とするカビが繁殖しやすく、一度菌糸が内部に入り込むと、じわじわと腐食が進行していく場合があります。木材がカビに侵されることで、建物の強度や耐久性が落ち、最悪の場合には構造上の安全性にまで影響を及ぼしかねません。たとえば、土台や柱といった家屋を支える重要な部分にカビが広がると、地震や台風などの外的な力が加わったときに想定以上のダメージを受ける恐れがあります。見た目だけではカビの進行度合いがわかりにくいため、気づいたときには大規模な修繕工事が必要になるケースも珍しくありません。

木造以外の住宅であっても、内装材や壁紙、石膏ボードなどにカビが生えることで劣化や変色が進みます。さらに、カビが放出する有機酸などの物質が周囲の素材を化学的に侵食し、思わぬところで金属部分が錆びるなどのトラブルにつながる場合もあるでしょう。いったん深くまで入り込んだ菌糸は、表面を拭いたり洗浄したりするだけでは除去しきれず、根のように張り巡らされた部分を徹底的に処理しなければ再発を繰り返してしまうこともあります。こうした状況を防ぐためには、建物の構造や素材の特性を踏まえてカビの発生しやすい場所を把握し、定期的な点検やメンテナンスを行うことが重要になります。もしすでに大きな被害が出ているようであれば、専門家による早期の診断と対策が欠かせません。住まいは長期にわたって使い続ける大切な資産であり、カビによる劣化と腐食を放置すれば、その価値や安全性が大きく損なわれることになります。結果として修繕にかかるコストも膨れ上がる恐れがあるため、健康面だけでなく建物の寿命を守る意味でも、カビ対策には迅速かつ適切な対応が求められるのです。

MIST工法®カビバスターズによる対策の特徴

カビ問題を根本から解決!革新的なMIST工法®カビバスターズの強みと安心できる施工法

カビの胞子と菌糸を同時に抑制する仕組み

MIST工法®カビバスターズの大きな特徴の一つが、カビの胞子と菌糸を同時に抑制できる点です。一般的なカビ対策では、壁や天井など表面に見えているカビの部分だけを洗浄・除去して終わってしまうことが多いのですが、実は建材の内部には菌糸が深く入り込んでいるケースがあります。表面上のカビをいくら落としても、根本である菌糸が残っていると、またすぐにカビが再発してしまう原因になりがちです。さらに、カビは胞子を放出して空気中を漂い、家の中のさまざまな場所へと広がっていきます。そのため、目に見えるカビを取り除いただけでは、空気中や建材内部に潜む胞子が残ったままとなり、結局は被害が繰り返されてしまう可能性が高くなります。

こうした問題点を解消するため、MIST工法®カビバスターズでは、まず専門的な調査を行い、カビの発生源や広がり方を的確に把握します。次に、独自開発の施工技術と薬剤を用いて、目に見えるカビはもちろん、建材の内部まで浸透した菌糸、そして空気中に漂う胞子も含めた総合的な対策を実施するのが大きな特徴です。特に、通常の洗浄やアルコール消毒では届きにくい箇所にまで薬剤を行き渡らせることが可能なため、抜本的なカビ除去が期待できます。さらに、処理後に再度調査を行うことで、施工の効果を確認し、必要があれば追加の処置を施すなど、再発防止に向けて徹底的に取り組んでいる点も魅力と言えるでしょう。単なる表面的な掃除ではなく、カビのライフサイクルや拡散メカニズムを考慮し、胞子と菌糸の両方をしっかり抑え込むからこそ、カビ問題を長期的に解決できるのです。MIST工法®カビバスターズは、「またカビが生えたらどうしよう」という不安を最小限に抑え、快適な住環境を取り戻すために大きく貢献します。

特許技術による効果と安全性

MIST工法®カビバスターズのもう一つの大きな強みは、独自に開発された特許技術を活用している点です。一般的にカビ対策で使われる薬剤には、強力な殺菌成分が含まれているケースが多いものの、同時に人体やペット、さらには環境への影響も考慮しなければなりません。刺激の強い薬剤を室内で使用する場合、施工後に残留成分が残ってしまい、アレルギー反応や臭いの問題が発生するリスクも無視できません。また、繰り返し使用することで建材や設備が劣化する恐れがあるなど、カビ除去の手段そのものが新たなトラブルを生む可能性すらあるのです。

このような懸念を払拭するため、MIST工法®カビバスターズでは、特許を取得した安全性の高い薬剤や工法を駆使し、カビをしっかりと除去しながらも住環境への負担をできる限り軽減しています。たとえば施工に使用する薬剤は、揮発性や毒性を最小限に抑えつつ、カビそのものには十分な効果を発揮するよう設計されています。特殊なミスト状で広範囲に行き渡らせたり、建材の奥深くに浸透させたりする手法を採用することで、表面的な掃除では到達できない菌糸や胞子を効果的に取り除くことが可能です。こうした特許技術の組み合わせによって、作業時に発生する異臭や残留物を抑えながら、長期間にわたってカビの再発を防止します。さらに、施工前と施工後の状態を比較できるように検査やレポートが行われる場合も多く、どの程度までカビが除去され、安全性が担保されているかを具体的に把握できるのも安心感を高めるポイントでしょう。家族の健康を守りつつ、建材や家財にもダメージを与えにくいMIST工法®カビバスターズの対策は、まさに「目に見える部分から見えない部分まで」総合的に行き届くケアを可能にします。ユーザーにとっては、確かな技術と実績を背景に安心して任せられるうえ、カビの悩みを長期的に解消し、快適で健やかな住環境を維持できる点が大きな魅力です。

事例紹介:MIST工法®で解決したカビ被害

まるで新築のような仕上がりへ!MIST工法®の施工事例から見るカビ問題の解決ストーリー

カビ除去のBefore/After

MIST工法®で実際に行われたカビ除去の事例を振り返ると、その効果は目に見えてわかりやすいと評判です。たとえば、長年にわたって押入れの奥に発生していた黒カビに悩まされていたご家庭では、湿度が高く日当たりが悪い立地条件も相まって、押入れ全体が暗いシミや嫌なにおいに包まれていました。一般的な漂白剤やアルコールを使った清掃を何度試しても、しばらくするとまた同じ場所にカビが出てくるという繰り返しで、住まいへの愛着が薄れてしまうほど深刻な状態でした。しかし、MIST工法®カビバスターズの担当者が現地調査を行った結果、表面上のカビだけでなく建材の内部や空気中に漂う胞子まで徹底的に対処する必要があることが判明し、専門的な施工計画が立案されました。

施工後には、押入れの内壁や天井にこびりついていた黒カビの痕跡がすっかり消え、独特のカビ臭もほとんど感じられないほどになりました。BeforeとAfterの写真を見比べると、まるで新品同様の壁に戻ったような印象を受けるほどで、家族の皆さんも驚くと同時に大変喜んでいたそうです。さらに、押入れの中だけではなく部屋全体を通して湿度や空気の質が改善し、しばらく様子を見ても再発の兆候がまったく見られなかったとのことです。MIST工法®によるカビ除去は、見える部分だけでなく、建材に深く入り込んだ菌糸や空気中を漂う胞子までを対象にしているからこそ、再発リスクを低減させることにつながっています。こうしたBefore/Afterの劇的な変化は、多くの事例で確認されており、カビ被害に悩む方々の安心材料となっているのです。

お客様の声と対策後の効果

実際にMIST工法®による施工を受けたお客様からは、「長年の悩みが解消された」という感謝の声が多く寄せられています。あるご家庭では、リビングの壁に広がった黒カビが見栄えだけでなく健康面にも影響を及ぼし、お子さまが咳き込みやすくなってしまったため、早急に対策が必要でした。しかし、市販のカビ除去スプレーを使ってみても一時的に薄くなるだけで、しばらくするとまた同じ場所にカビが生えてくるという堂々巡り。原因を探ろうにも、壁の裏側まで確認することは難しく、ご家族は不安な日々を過ごしていたと言います。

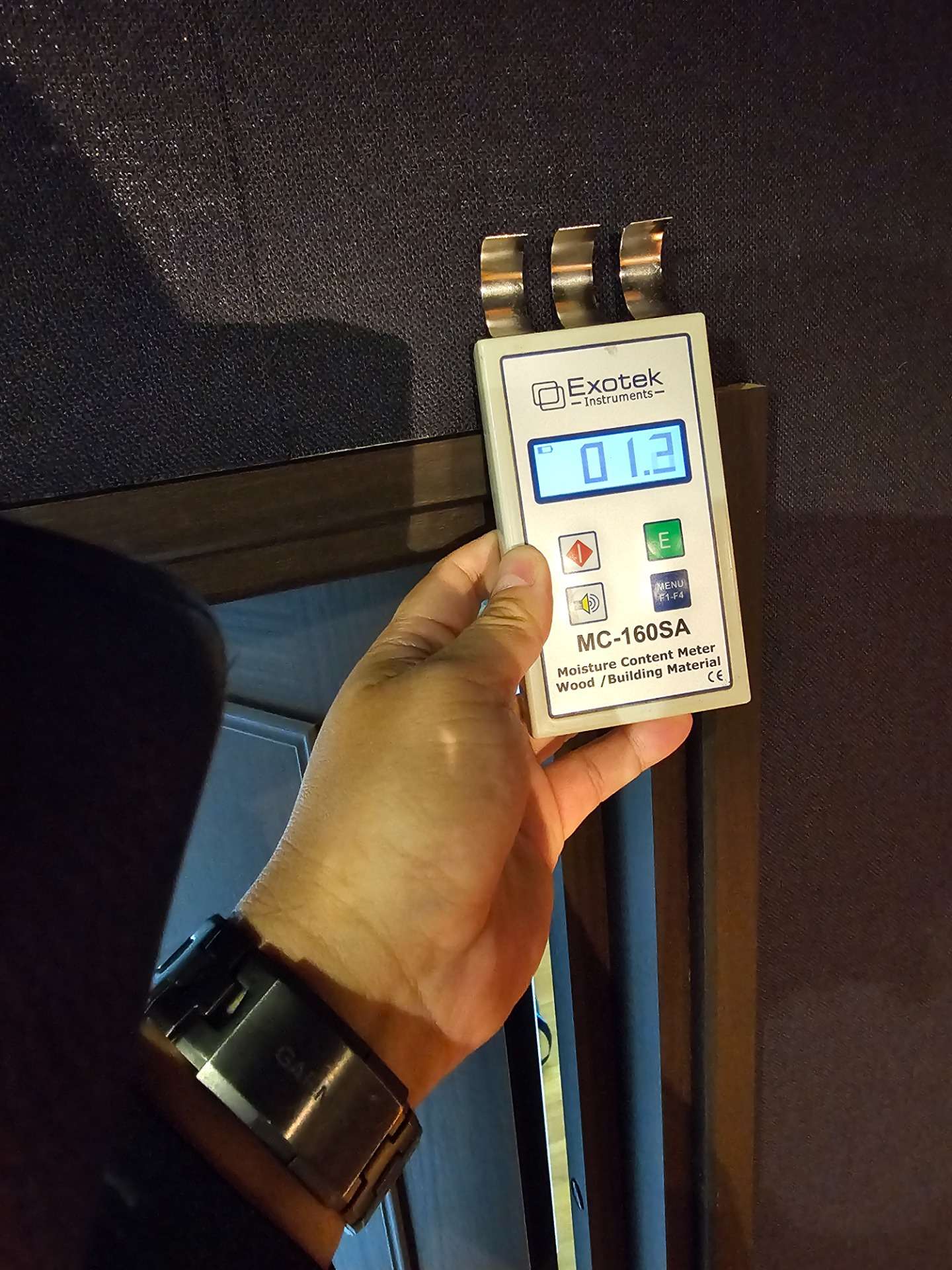

そこで、MIST工法®カビバスターズに相談をしたところ、専門スタッフが壁の内側の構造や湿度の状態を細かく調査し、カビが繁殖する原因を特定しました。その上で、建材内部にまでアプローチできる独自のミスト施工を実施。さらに施工後は適切な換気方法や湿度管理のアドバイスも行い、再発リスクを抑えるための予防策を提案しました。その結果、カビの痕跡がすっかり消えたばかりか、お子さまの咳も徐々に改善され、家族みんなが快適に過ごせるリビングを取り戻せたそうです。施工の際に使われる薬剤や手順についても丁寧に説明があり、「安全面への配慮も十分で安心して任せられた」との評価をいただいています。こうした実例が示すように、MIST工法®の対策は単なるカビの除去にとどまらず、生活環境そのものを改善し、家族の健康と住まいの資産価値を守る大きな効果をもたらします。施主様からは「もっと早く相談すればよかった」という声がしばしば聞かれるように、確かな実績と効果が実感できることこそ、MIST工法®カビバスターズが多くの方に支持されている理由なのです。

日常でできるカビ対策&メンテナンス

カビに負けない住まいづくり!毎日のちょっとした工夫が明るく清潔な空間を保つ秘訣

湿度管理、換気、清掃のポイント

日本は湿度の高い季節が多く、特に梅雨や夏場には室内がジメジメしやすい環境になります。これがカビの発生を後押しする大きな要因です。まずは湿度管理を徹底することが重要で、理想的な室内湿度は40~60%程度と言われています。定期的に湿度計をチェックし、必要に応じて除湿機やエアコンの除湿機能を活用しましょう。洗濯物を室内に干す場合も、除湿器やサーキュレーターを併用するだけでカビ発生リスクを抑えられます。また、換気も欠かせないポイントです。キッチンや浴室、洗面所など、水を使う場所は湿気がこもりやすいため、窓を開けたり換気扇を回すなどして、常に新鮮な空気を取り込むように心がけましょう。特に入浴後や料理の後は、しばらく換気扇を回しっぱなしにするなど、熱や湯気をしっかり排出することでカビの増殖を防げます。

清掃に関しては、カビが好むホコリや汚れをためこまないことが重要です。部屋の隅や家具の裏などは、意外に風通しが悪くホコリが溜まりやすい場所なので、定期的に掃除機や拭き掃除を行うと効果的です。特に、エアコンや換気扇のフィルター部分も見逃されがちですが、そこに溜まったホコリがカビの温床になり、さらに空気の流れによって胞子を部屋中に運んでしまう恐れがあります。フィルターは取り外して水洗いやブラシ掛けを行い、完全に乾かしてから戻すのが基本です。また、浴室や洗面所など水まわりでは、使用後に水滴をそのままにしておくとカビの原因となるので、スクイージーやタオルで軽く拭き取るなどの習慣をつけると良いでしょう。こうした日々の小さなケアの積み重ねが、湿度のコントロールと合わせてカビを未然に防ぐカギになります。

再発を防ぐための具体的なアドバイス

カビが一度発生してしまうと、その除去に時間と手間、場合によっては専門家による施工が必要になります。さらに、カビを取り除いたつもりでも、建材の奥深くに菌糸が残っていれば再発のリスクは高いままです。日常的に行える対策としては、まず「カビの発生を前提にした習慣づくり」が挙げられます。湿気の多い時期にはこまめに窓を開け、エアコンや除湿機を活用しながら、室内の空気を常に入れ替える工夫を忘れないようにしましょう。また、押し入れやクローゼット、靴箱など閉め切りがちな収納スペースは、定期的に扉を開放して風通しを良くし、カビにとって快適な高温多湿状態を作らないことが大切です。収納する物品も、汚れや湿気をしっかり落としてから収納すると、カビの栄養源や水分を持ち込まずに済みます。

さらに、掃除の方法を少し見直すだけでも、カビの再発を防ぎやすくなります。多くの人は目に見える場所だけを掃除しがちですが、カビの胞子や菌糸は人の目には映らないレベルで侵入してくる可能性があるため、普段から手が届きにくい場所にも意識を向けることがポイントです。家具の隙間や家電の裏側、エアコンの内部などは定期的にチェックし、必要に応じて専門のクリーニングやメンテナンスを依頼するのも賢い選択です。また、布団やカーペットなどは吸湿性が高く、カビが生えやすい素材なので、晴れた日にはしっかり乾燥させ、掃除機でダニやホコリを除去するよう心がけましょう。こうした対策を積み重ねることで、カビが再び繁殖する余地を大幅に減らすことができます。最終的には、カビの発生源である湿気と汚れをいかにコントロールできるかが、健康的で快適な住空間を維持するうえでの最大のポイントになるのです。

よくある質問(Q&A)

専門家が解説!カビ問題とMIST工法®の疑問をすっきり解消するQ&A

カビ除去に関する疑問点

カビは実に多彩な種類があり、発生する場所や条件、被害の程度もさまざまなため、一般の方からは「どうしてこんなところにカビが生えるの?」「市販の洗浄剤で充分じゃないの?」といった疑問が数多く寄せられます。まず、カビが発生するには温度・湿度・栄養源の三拍子がそろうことが主な要因ですが、たとえ目に見えるカビを取り除いたとしても、建材の奥深くに菌糸が潜んでいる限りは再発が起こりやすいものです。そのため「黒カビを取ったけど、また出てきた…」という状況に陥る方も少なくありません。特に、壁紙や畳、エアコンの内部などは構造上の理由から完全除去が難しく、市販の洗浄剤や一時的な拭き取り対策だけでは限界があります。

さらに「カビが体に与える影響が心配だけど、どこまで深刻なのか?」といった健康面の不安も多く聞かれます。カビの胞子やマイコトキシン(カビ毒)を大量に吸引すれば、アレルギー症状や呼吸器疾患を引き起こすリスクが高まる可能性があるため、家族に小さなお子様や高齢者、持病のある方がいる場合は特に注意が必要です。一方で「一度発生したカビは必ず専門家に頼むべきか?」という質問もよくありますが、カビの発生規模や場所によって対応は異なるため、まずは発生状況を把握し、清掃で対応できそうかどうかを検討すると良いでしょう。ただし、大きく広がっていたり、建材が既に痛んでいるような場合は、早めにプロへ相談したほうが手間やコストの節約になることも少なくありません。このように、カビに関する疑問点は多岐にわたりますが、まずは基本的なメカニズムやリスクを正しく理解することで、適切な対策を選択できるようになります。

MIST工法®に関する質問と回答

MIST工法®はカビの胞子から菌糸まで包括的に抑制する手法として高い評価を受けていますが、「実際どのような仕組みでカビを除去するの?」「施工にかかる費用や時間はどのくらい?」といった具体的な質問も多く寄せられます。MIST工法®では、まず専門スタッフが現地調査を行い、カビの発生範囲や原因を徹底的に分析。そのうえで、独自に開発された薬剤を霧状(ミスト状)で噴霧し、建材の奥深くや空気中に漂う胞子まで行き渡らせます。これによって表面だけでなく内部や目に見えない胞子にまでアプローチし、再発リスクを大幅に低減できるのが大きな特徴です。さらに、この薬剤は特許を取得した安全性の高いものであり、人体やペット、建材への影響を最小限に抑えながらも、カビに対する確かな効果を発揮する点が安心材料となっています。

施工にかかる時間や費用は、カビの広がり具合や建物の構造、施工面積によって変動しますが、初回のカウンセリングや調査で大まかな見積もりが提示されるため、不透明なコスト負担が発生しにくいのがメリットです。「施工中は家にいられないのでは?」という疑問もありますが、薬剤の安全性が高いため基本的には施工中でも部屋の一部を閉鎖する程度で済む場合が多く、作業後の異臭もほとんど心配ありません。もちろん、赤ちゃんやペット、高齢の家族がいる場合など、状況によっては一時的に別室や外出をお願いするケースもありますが、それもスタッフとの事前打ち合わせでしっかりとすり合わせが行われます。さらに、施工作業後にはアフターサポートを含めた再発防止のアドバイスも提供しており、「どうやって湿度管理すればいい?」「日常清掃のコツは?」など、実用的な情報を得られるのも安心感の一つです。結果として、MIST工法®の利用者からは「カビ被害から解放されて毎日が本当に快適」「安全面に配慮してくれるから依頼してよかった」という嬉しい声が多く集まっています。

まとめ

カビ問題の総括と行動指針!健康的で長持ちする住空間への一歩

カビ対策の重要性と正しい知識の必要性

カビはその発生条件がそろいやすい日本の住環境にとって、常に身近に潜むリスクと言えます。湿度や温度が適度に保たれ、そこにホコリや食品カスなどの栄養源が加わると、カビは驚くほどのスピードで広がる可能性があります。見た目の汚れや嫌な臭いだけならまだしも、放置すれば建物の劣化や健康被害につながる恐れがあるため、予防と対処の重要性は言うまでもありません。しかし「黒っぽいシミが出たらとりあえず拭き取って終わり」「洗剤を使えばすぐに落ちるから大丈夫」といった短期的な対処に頼っているだけでは、根本的なカビの問題を解決するのは難しいでしょう。カビは目に見える部分だけでなく、菌糸や胞子の形で建材の内部や空気中に潜んでおり、その繁殖サイクルを断ち切らなければ再発リスクが高いままです。

そこで必要なのが、カビのライフサイクルや発生メカニズムについて正しい知識を持つことです。カビがなぜ生えるのか、どのように拡散するのか、そしてどんな方法で対処すれば建物にも人体にも負担をかけずに抑制できるのかを理解することで、日常的なケアや予防の精度が大きく向上します。また、カビ被害が深刻化したときには、表面的な掃除だけでなくプロの業者による専門的な調査や施工が必要になるケースも少なくありません。そうした場合でも、依頼者自身がある程度の知識を備えていれば、施工業者とスムーズにコミュニケーションを図り、適切な対処法や費用対効果について納得のいく判断を下しやすくなります。カビは季節要因だけでなく、住まい方や日々の生活習慣とも密接に関わっているため、正しい知識に基づいて対策を行うかどうかが、快適な住空間を守る第一歩となるのです。

安全・安心な住まいを守るために

カビがもたらす影響は、住宅の見た目や耐久性にとどまらず、家族の健康にも及びます。室内環境に繁殖したカビは、胞子やマイコトキシン(カビ毒)を放出し、呼吸器系のトラブルやアレルギー症状を引き起こすリスクを高める可能性があります。特に、免疫力が弱い小さなお子様や高齢の方、持病を持つ方が暮らしている家庭では、カビ対策を怠ることで健康被害のリスクがさらに拡大してしまうでしょう。このようにカビが住宅と健康の両面で脅威となる以上、日頃から「カビを発生させない」「万一発生しても早期発見・早期対処する」という意識を持つことが不可欠です。

とはいえ、実際にカビが発生してしまった場合には、まず正確な原因究明と適切な対処法の選択が肝心です。小範囲のカビなら、市販の洗剤やアルコールで対応できる場合もありますが、壁内部や天井裏、エアコンの内部などへ深く進行しているときには、専門的な施工が必要になることが少なくありません。MIST工法®のようにカビの胞子・菌糸を同時に抑制する技術を活用すれば、再発リスクを大きく低減することが可能です。また、施工後も適切な湿度管理や換気、清掃などを継続して行い、住まい全体の環境を整えることで、より安全・安心な暮らしを長く維持できるでしょう。大掛かりなリフォームや修繕を行わずとも、日常生活のちょっとした工夫と早めの行動が、カビ対策においては大きな効果を発揮します。家族全員が笑顔で過ごせる住空間を守るためにも、普段からカビへの意識を高め、必要に応じて専門家の力を借りる柔軟さを持っておくことが何より大切なのです。

お問い合わせ

困ったときはプロにおまかせ!カビの悩みを解消する安心サポート体制

MIST工法®カビバスターズへの連絡先

MIST工法®カビバスターズでは、住宅やオフィス、店舗など、さまざまな場所でのカビ被害に対応しています。カビが広がりやすい環境や独特の構造を持つ建物でも、一件一件の状況を丁寧に調査し、最適な施工プランをご提案することで、根本的な解決を目指しています。「どうしてもカビのにおいが取れない」「何度拭いても同じ場所に再発してしまう」「子どもや高齢者がいるので健康被害が心配」など、カビに関する疑問や不安をお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。専門スタッフがお電話やメール、公式サイトのフォームなどを通じて、状況を詳しくヒアリングし、必要に応じて現地調査のスケジュールを調整いたします。

お問い合わせの際には、お悩みの箇所の状態やいつ頃からカビに気づいたか、過去にどんな対処を行ってきたかなど、わかる範囲で情報をお伝えいただくとスムーズです。カビの種類や発生規模によっては、大がかりな施工が不要なケースもあります。そのため、MIST工法®カビバスターズでは決まったプランを押し付けるのではなく、お客様の状況に合わせたオーダーメイドの方法を一緒に考えていくことを大切にしています。また、施工内容だけでなく費用面のご相談にも親身になって対応し、納得してからご依頼いただけるよう詳細なお見積もりやプラン説明を実施しています。カビ対策は、家族の健康と住まいの資産価値を守るうえでとても重要なステップ。悩みを抱え続けるよりも、専門家に一度相談してみることで早期解決につながることも多いため、ぜひ遠慮なくご連絡ください。

専門家への相談がおすすめな理由

カビは一度発生すると、その胞子や菌糸が住まいのあちこちに広がり、素人が対処するには限界を感じる場面が少なくありません。市販の洗剤やアルコール消毒だけで一時的に表面の汚れを落としても、建材や壁紙の裏側、エアコンの内部などに根強く残った菌糸が原因で再びカビが生えてしまうケースも多く報告されています。こうした「見えない部分」のカビを徹底的に取り除くためには、専門の機器や薬剤、そしてカビの生態について熟知したプロのノウハウが欠かせません。特に、カビの中にはマイコトキシン(カビ毒)を生成するものがあり、長期間にわたって暴露されると健康被害につながるリスクが懸念されるため、適切な処置を怠ると家族の安全を脅かす可能性すらあるのです。

また、カビが住まいの構造そのものを蝕んでいる場合、見た目ではわからないところで建材が腐朽したり、強度が低下していることも考えられます。これを見逃していると、大規模な修繕工事が必要になるばかりか、最悪の場合には建物の資産価値が大きく下がることにもなりかねません。専門家に相談すれば、カビ対策だけでなく住まいの劣化状況やリスクを総合的に把握し、今後どのようなメンテナンスが必要かをアドバイスしてもらうことが可能です。さらに、MIST工法®のような特許技術を活用する事業者であれば、カビの胞子・菌糸を同時に抑制する施工が実現できるため、再発を防ぎながら住環境を清潔に保つ効果が期待できます。費用や手間を理由に自己流の対処を続けてしまうと、かえって長期的に見た際のコストが増えてしまうことも多いのが実情です。だからこそ、少しでも「おかしいな」「不安だな」と感じたら、専門家への相談を検討してみるのが賢明な選択と言えるでしょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------