床下収納庫を開けたらカビが…? MIST工法®カビバスターズ本部が教える原因と対策

2025/02/23

床下収納庫を開けたらカビが…? MIST工法®カビバスターズ本部が教える原因と対策

ずっと閉めっぱなしは危険!床下収納庫でカビが増殖する仕組みと、その解消法を徹底解説

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。突然ですが、皆さまは床下収納庫をどれくらいの頻度で開けていらっしゃいますか?多くの方は、普段あまり使用しない季節用品や保存食のストック場所として活用しているものの、普段はほとんど開けることのないスペースではないでしょうか。そんな「閉めっぱなし」になりがちな床下収納庫ですが、いざ久しぶりに開けてみたら、カビがビッシリ生えていて驚いた…なんて経験をお持ちの方も少なくありません。

カビの原因は決して特殊なものだけではありません。むしろ、日常生活の中で自然に発生している湿気や汚れが大きく関係しているのです。床下は土壌からの湿気が上がりやすい場所であり、さらに収納庫自体が密閉空間になりやすいため、カビの生育条件がそろいやすい環境と言えます。一度発生してしまうと、見えないところでどんどん広がり、目に見える部分だけ対処しても根本的に解決しないことが多いのが厄介なところです。

そこで当ブログでは、カビが発生する具体的な原因から、カビを食い止めるための対策法、そして私たちMIST工法®カビバスターズ本部がご提供するプロならではのカビ除去・予防方法を余すことなくお伝えします。私たちは、長年にわたるカビ対策の研究と実績をもとに、安全かつ確実な工法を確立し、多くのご家庭で生じるカビの悩みを解決してまいりました。大切なお住まいを清潔で心地よい空間に保ち、住む人が安心して過ごせるようにすることが、私たちの使命です。

このブログを通じて、少しでも皆さまのお悩みに寄り添い、正しいカビ対策の知識や具体的な行動に役立つ情報をお届けできれば幸いです。それでは、本題に入りましょう。床下収納庫のカビ発生のメカニズムと原因、そして私たちだからこそできるMIST工法を用いた対策の数々を、ぜひ最後までご覧ください。

目次

床下収納庫のカビが招く問題とは?

住まい全体に広がるリスクを見逃さない!床下収納庫のカビが引き起こす深刻な問題点

1. カビが発生しやすい環境の特徴

カビというと、まずは浴室やキッチンなどの水回りを想像する方が多いかもしれません。しかし実際には、わたしたちの住まいのさまざまな場所で発生する可能性があり、その中でも「床下収納庫」はとりわけカビが繁殖しやすい環境の代表例といえます。なぜなら、床下収納庫はほとんどの場合、家屋の基礎部分に近く、地面からの湿気が上がりやすい構造をしているからです。さらに収納庫自体が密閉空間になりやすく、風通しが悪いこともカビの発生を助長する大きな要因となっています。

まず挙げられるのが「湿度の高さ」です。カビの発生には一定以上の湿度が必要とされており、床下からの湿気が収納庫内部にこもることで、カビが生育するための理想的な条件が整います。さらに「温度」も見逃せないポイントです。多くのカビは20〜30℃前後で活発に繁殖するといわれていますが、日本の気候では特に梅雨時や夏場、床下収納庫内がまさにその温度帯に達しやすく、結果的にカビが勢力を拡大しやすくなってしまうのです。

また「栄養源」の存在も重要なファクターです。カビの栄養源とは、具体的にはホコリや汚れ、食品のカス、段ボールや紙製品など。床下収納庫には保存食や非常食がしまわれていることが多く、包装材の細かい破片やこぼれ落ちた食材のかけらが意図せず残っているケースがあります。こうした有機物を放置すると、カビがそこから栄養を得て急速に繁殖するリスクが高まります。

さらに「換気不良」も大きな問題です。収納庫のフタを長期間開けないままでいると、中の空気が滞留し、湿気が逃げ場を失います。湿度の高さ、適度な温度、そして栄養源という三拍子が揃えば、カビはあっという間に繁殖を始めてしまいます。このように、床下収納庫は構造や用途そのものがカビの温床になりやすい要素を持ちあわせているのです。

2. 放置することで起きる健康被害と住宅劣化

床下収納庫にカビが発生していたとしても、フタを閉めたままにすれば気にならないと考える人もいるかもしれません。しかし、カビを放置することには大きなリスクが伴います。まず懸念されるのが「健康被害」です。カビそのものや、カビが放出する胞子・有害物質は、アレルギー症状や呼吸器系の疾患を引き起こす原因になることがあると指摘されています。特に小さなお子さまや高齢者、またアレルギー体質の方が同居している場合は、カビ由来の空気汚染によってぜん息の発作を誘発したり、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状が悪化したりする可能性が高まるため、注意が必要です。

さらにカビを放置すると、「住宅の劣化」も深刻化します。床下収納庫の周辺素材は、木材が使われていることが多く、カビの侵食を放置すれば、やがては木材が腐朽菌や白アリなどの被害を受けやすくなる可能性があります。そうなると、床下の耐久性が低下し、家そのものの寿命を縮めてしまう恐れがあるのです。特に梅雨や台風シーズン、あるいは冬場の結露が起こりやすい時期には、建物内部に水分が取り込まれやすく、カビが勢いを増して構造体を侵食するリスクが高まります。

また、一度カビが生えた床下収納庫をそのままの状態で使い続けると、収納してある食品や備蓄品にも悪影響を及ぼす可能性があります。カビの胞子が食品や飲料のパッケージに付着すると、食べ物や飲み物の劣化を早めるだけでなく、場合によっては健康被害につながることもあるでしょう。せっかく非常時や災害に備えてストックしている食料品が安全に保管できないのであれば、本来の備蓄の意味が薄れてしまいます。

さらに、カビが広がる場所は床下収納庫にとどまらず、徐々に家のほかの場所へと広がる可能性も否定できません。床下空間を経由して壁や天井裏にまで達すると、目に見えないところで住宅内部の環境が悪化し、シックハウス症候群のような室内空気汚染の原因になることさえあります。こうした健康被害や家屋の劣化リスクは、いずれも家族の暮らしを脅かす深刻な問題です。床下収納庫のカビだからと放置せず、早い段階で対策を行うことが重要となります。

床下収納庫にカビが発生する主な原因

一度発生すると止まらない!?床下収納庫にカビを呼び込む3つの主な原因を徹底解明

1. 湿気や結露のメカニズム

床下収納庫におけるカビの最大の発生要因としてまず挙げられるのが、「湿気や結露」です。そもそもカビは湿度の高い場所を好み、一定の温度と水分量が確保されれば、わずかな栄養分でも急速に繁殖する性質を持っています。特に日本の気候は湿度が高く、梅雨や夏場には気温と湿度が同時に上昇しやすいため、床下収納庫という密閉性の高い空間はカビにとって絶好の温床となりがちです。

ではなぜ床下収納庫に湿気がこもるのか。その大きな理由のひとつが、基礎コンクリートや土壌から上がってくる「地面由来の湿気」です。家屋の構造上、床下部分は外気との温度差が大きくなりやすく、冬場など外気が冷え込む時期には収納庫内が室内と比べて低温になることがあります。その結果、室内側の暖かい空気が収納庫内の冷たい壁や床に触れることで結露を引き起こすのです。この結露が持続的に発生すると、床下収納庫の隅々に水滴が付着し、木材や段ボール、紙類などが湿り気を帯びたまま放置される状態が続きます。

さらに、床下収納庫は日常的に開閉される機会が少ないため、通気性が非常に悪いという点も見逃せません。たとえ一時的に換気を行っても、またフタを閉めたままの状態が長引けば、蒸し風呂のように湿気が逃げ場を失い、内部に充満することになります。こうした高湿度環境が長期にわたって維持されることで、気づかないうちにカビの根が内部で広がり、目に見えるカビが発生してからでは手遅れになるケースもあるのです。

床下収納庫において湿気や結露を抑えるには、まずは根本的な湿度対策が欠かせません。定期的に換気を行い、収納庫と床下空間にたまる水分を少しでも早く排出する工夫をすることが必要です。また、断熱材の追加や結露防止シートの活用など、施工段階での対策も検討することで、カビが発生しづらい環境を作ることができます。こうした湿気や結露のメカニズムを理解しておくと、床下収納庫のカビ対策がより具体的かつ効果的に行えるでしょう。

2. 長期間の密閉状態と換気不良

床下収納庫にカビが発生するもう一つの大きな原因として、「長期間の密閉状態と換気不良」が挙げられます。実際、床下収納庫を日常的に頻繁に開閉する方は少なく、非常時のストック食品や季節物の保管場所として使われるケースが多いでしょう。その結果、いざ開けてみると内部が高温・多湿の状態となっており、カビが大量に繁殖しているという事態に直面することがあります。

そもそも、カビの繁殖を抑えるには「空気の流れ」が重要です。密閉された空間では湿度が高くなりやすいだけでなく、カビの胞子が外へ逃げにくいため、同じ場所で繰り返し胞子が増殖し続けることになります。さらに、密閉状態が長く続くほど結露が発生しやすくなり、わずかな水分でもカビの成長に十分な条件を与えることになるのです。

また、床下収納庫のフタ自体が断熱性の低い素材だったり、収納庫周辺の通気が確保されていないと、外気との温度差がより顕著になります。例えば冬場には収納庫内部が冷え込み、室内の暖かい空気が微妙に入り込むことで結露が発生し、湿気が外に逃げることなく内部に溜まり続けます。こうした環境が長く維持されると、カビだけでなく、木材腐朽菌やシロアリ被害にまで発展する恐れがあるため、建物全体の寿命を縮める要因にもなりかねません。

したがって、床下収納庫の換気を意識的に行うことが極めて重要です。具体的には、定期的にフタを開放して庫内の空気を入れ替えたり、乾燥剤や除湿シートを活用して湿度を下げたりする工夫が有効です。また、収納庫周辺に通気口や換気扇を設置できる場合は、積極的に導入することで長期間にわたる換気不良を改善できます。さらに、季節の変わり目や梅雨・夏場といった湿度の高い時期には、特にこまめなチェックが欠かせません。「密閉状態が続くのは当たり前」という固定観念を捨てて、床下収納庫を“もうひとつの部屋”と考えるくらい、空気の動きに気を配ることがカビ予防の鍵となるのです。

3. 収納物や床下から侵入する汚れ・水分

意外と見落としがちですが、床下収納庫にカビを発生させる一因となるのが、「収納物そのもの」や「床下から侵入する汚れ・水分」です。カビは湿度だけでなく栄養源となる有機物があることで、より活発に繁殖します。収納庫に保管している食品や紙製品、布製品などが湿気を含んだまま長期間置かれていると、それらがカビの格好のエサとなってしまうのです。特に保存食や非常食の袋が微妙に破れていたり、そこから中身がこぼれていたりすると、目に見えない粉末状の食材が収納庫内に蓄積されます。こうした食材のカスや油分を含む成分は、カビが増殖するうえで非常に好都合な栄養源になります。

また、収納物だけでなく、「床下からの汚れや水分」の侵入にも注意が必要です。床下空間は地面に近く、土や砂、ホコリなどが入り込みやすい環境となっています。さらに、雨水の流れや結露水が床下に溜まりやすい場合は、その湿気や水分が収納庫へ伝わり、カビが増えやすい条件を助長することにもなります。もし基礎部分のひび割れや通気口の塞がりなどがあると、外部からの湿気が逃げ場を失ってしまい、収納庫内に流れ込む可能性が高まるのです。

このように、カビの発生は「湿度」だけが原因ではなく、身の回りにある「汚れ」と「有機物の存在」も大きく関わってきます。そのため、床下収納庫に保管するものはできるだけ密閉容器に入れる、あるいは掃除が行き届くように整理整頓を心がけることが大切です。さらに、収納庫内や床下の点検を定期的に行い、汚れや水分が侵入していないかチェックする習慣をつけましょう。特に梅雨や台風のシーズンには、雨水の侵入や浸水のリスクが高まるため、こまめな点検と掃除を行うことで大きな被害を未然に防げます。

もし床下収納庫でカビを発見した際には、そのカビが「どのような栄養源をもとに成長しているのか」を見極めることも重要です。食品カスやホコリ、さらには木製の収納家具や段ボールの残骸などが原因になっている場合は、それらを取り除くことで再発リスクを下げられます。収納庫という限られた空間だからこそ、汚れや水分が蓄積されると影響が一気に広がりやすいのです。早めの対処と適切なメンテナンスによって、カビの発生を最小限にとどめ、安全・安心な床下収納庫を維持しましょう。

カビが成長する仕組みと注意すべき兆候

知らない間に家じゅうに拡散する恐れも?カビの成長メカニズムと早期発見のポイント

1. カビが繁殖しやすい温度帯・湿度条件

カビは高温多湿な環境を好み、特に温度が20〜30℃前後、相対湿度が60%以上になると急激に繁殖しやすいという特徴があります。これは私たちが暮らす日本の気候と非常にマッチしており、梅雨や夏場など気温と湿度が同時に上昇する時期には、家の中のさまざまな場所でカビが発生しやすくなるのです。加えて、冬場でも結露が多発する条件下では湿度が局所的に高まり、暖房器具の使用で部屋が適度に暖められることで、結果的にカビが好む環境が整ってしまう場合があります。

また、カビの繁殖には「水分」だけでなく「栄養源」も欠かせません。具体的にはホコリや食材のカス、人やペットの毛、木材など、身の回りにある有機物が栄養源になるといわれています。床下収納庫の場合、基礎コンクリートや土壌から上がる湿気が充満しやすく、さらに長期間フタを閉めたままで換気されないことが多いため、高湿度環境が保たれたままになりがちです。そこに食品の包装くずや紙製品が含む栄養分が加われば、カビにとっては格好の“成長ステージ”となります。

さらに、カビは非常に微細な胞子を空気中に放出するため、一度発生すると周囲の空間に広がりやすいのも特徴です。胞子が別の場所に付着し、その場所で温度や湿度、栄養分がそろえば新たなカビが繁殖を始めてしまいます。とりわけ床下収納庫の場合は暗く風通しが悪いため、いったん胞子が内部に定着すると目に見える形でカビが表出するまで気づかれにくいという問題点があります。こうしたカビの繁殖条件を理解し、早い段階で湿度管理と定期的な清掃を行うことが、被害の拡大を食い止めるカギとなるでしょう。

2. 初期段階で見つけるためのチェックポイント

カビの被害を最小限に抑えるためには、初期段階での発見が欠かせません。特に床下収納庫は日常的にチェックする機会が少なく、気づいた時には広範囲にカビが広がっているケースが多いのが実情です。そこで、カビがごく初期のうちに発見できるよう、いくつかのチェックポイントを押さえておきましょう。

まず、収納庫を開けた際に「独特のカビ臭さ」がないかを確認することが大切です。カビの種類によっては土臭いようなにおいを放つ場合があり、まだ目で見えないレベルでもにおいによって早期発見につながる可能性があります。加えて、フタや内部の壁面、収納している容器や袋の表面などをよく観察し、白っぽい粉末状のものや黒い斑点のようなものが付着していないかチェックしましょう。初期のカビはまだ小規模な点状や薄い膜状で現れることが多いので、見過ごさないように注意が必要です。

次に、収納物に「湿り気」や「変色」が起きていないか確認します。紙製品や段ボールがふやけていたり、布製品がじっとりと湿っていたりする場合は、カビが発生する一歩手前の状態である可能性が高いです。特に保存食の袋などは見えにくい部分に結露が発生していることもあるため、定期的に取り出して袋の表面や隅を点検し、湿っぽさや異臭がないかを確かめましょう。

最後に、床下収納庫が置かれている周囲の「換気状態」を見直すことも有効です。付近の床下点検口や通気口が塞がれていたり、室内と収納庫内の温度差が大きくなりすぎていたりすると、結露や湿気のこもりが生じやすくなります。こうした環境はカビの温床になりやすいため、対策として収納庫のフタを定期的に開けて空気を入れ替えるだけでなく、必要に応じて湿度計を利用して管理するのも有効です。こうしたチェックポイントを習慣化することで、カビが発生・拡大する前に対処し、健康被害や住宅劣化のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

床下収納庫のカビ対策:まずはここから始めよう

最小限の手間で最大の効果を狙え!床下収納庫のカビ対策をスムーズに始めるための基本ガイド

1. 収納庫を清潔に保つ基本のステップ

床下収納庫のカビ対策を始めるうえで、まず押さえておきたいのが「収納庫を常に清潔な状態に保つ」という基本中の基本です。実際、多くの方が年に数回しか開けない床下収納庫には、気づかないうちにホコリや汚れがたまりやすく、そのまま長期間放置されがちです。カビは栄養分となる有機物と適度な湿度があれば容易に繁殖してしまうため、少しの食料カスや紙くず、ホコリなどが思わぬ大繁殖を引き起こす原因になることがあります。

まず最初に、収納庫内に保管しているものをすべて取り出して、中身を一度「空」にしましょう。このとき、食品類や緊急備蓄品などを点検し、使用期限が切れているものやパッケージが破損しているものは処分し、収納庫内へのカビの栄養源を断つことが大切です。続いて、取り出した収納品を確認しているあいだに、収納庫の内部を掃除機や乾いた布でしっかりと拭き掃除します。角や隅にたまったホコリや汚れを見逃さないように、できれば掃除機のノズルを細いものに付け替えたり、使い古しの歯ブラシなどを活用して徹底的にきれいにしましょう。

掃除のあとは、アルコール除菌スプレーや市販のカビ取り剤を軽く吹きかけながら拭き上げるのも効果的です。漂白剤などの強い薬剤を用いる場合は、床材や収納庫の素材を傷める可能性があるため、必ず取扱説明書や注意書きを読み、十分に換気を行いながら使うようにします。また、収納庫内が完全に乾くまでフタを開けっぱなしにしておくことで、余分な湿気を飛ばし、カビの発生リスクを下げることができます。

このように「基本の清掃と整理整頓」を徹底するだけで、カビの発生を大幅に抑えられます。カビは目に見えないうちに少しずつ進行するため、定期的に床下収納庫を“リセット”しながら清潔な状態を保っていくことが、カビ対策の第一歩といえるでしょう。こうしたこまめなメンテナンスの習慣をつけるだけでも、長期的に見れば大きなカビ被害を防ぎ、安心して収納庫を活用できる環境を整えられるはずです。

2. 換気と除湿を徹底する具体的な方法

床下収納庫でカビを防ぐうえでもうひとつ重要なポイントは、「換気と除湿を徹底すること」です。カビの大敵は乾燥した環境であり、逆に言えば高湿度の状態が長く続くほど、カビは生育しやすくなります。そこで、収納庫内に余計な湿気がこもらないよう、定期的かつ効果的に空気を入れ替える工夫を取り入れましょう。

まずは最も手軽な対策として、週に一度でもよいので「床下収納庫のフタを開けて換気する」習慣をつけることをおすすめします。とくに梅雨や夏場など湿度の高い時期には、フタを開けっ放しにしておく時間を設けるだけで、中の湿気を追い出しやすくなるため、カビのリスクを下げることができます。また、収納庫の周囲や床下空間に通気口がある場合は、そこが塞がっていないか、ホコリや物でブロックされていないかをチェックすることも重要です。通気口が機能していないと、床下からの湿気が抜けにくくなるうえ、収納庫内の空気も滞留しやすくなるため、定期的な点検で開口部を確保しましょう。

さらに本格的に除湿を行いたい場合は、「除湿器」や「送風機(サーキュレーター)」を活用する方法もあります。収納庫内にコンセントが設置されていないことも多いですが、可能であれば短時間でも除湿器を稼働させて庫内の湿気を取り除き、その後十分に換気を行うことで効果が倍増します。また、収納庫が多層構造の場合や、床下から直接の湿気が上がりやすい環境では、床下の状態を一度専門家に調べてもらい、必要に応じて防湿シートや断熱材の導入を検討するとよいでしょう。

最後に、換気や除湿の際には「気温差による結露」にも留意が必要です。冬場など室内と床下の温度差が大きい場合、庫内を急激に暖めると壁や床に水滴が発生しやすくなります。こうした状況を避けるには、ゆるやかに温度を上げる、あるいは晴天の日中に一気に換気をするなど、状況に合わせた柔軟な対応が求められます。換気と除湿を“うまく使い分ける”ことで、床下収納庫内の湿度をコントロールし、カビの発生しにくい空間を作り出しましょう。

3. DIYで使える除湿剤・防カビアイテム

収納庫の清掃や換気の徹底とあわせて、日頃から手軽に使える「除湿剤」や「防カビアイテム」を導入するのも、カビ対策として非常に効果的です。最近ではホームセンターやドラッグストア、さらにはネット通販などでさまざまな種類の商品が手に入るようになっており、目的や環境に応じて自由に選択できるのも魅力のひとつといえます。

まず定番のアイテムとして挙げられるのが「シリカゲル」や「炭」などを利用した除湿剤です。これらは小型で扱いやすく、収納庫の中に複数個置いておくだけで湿気を吸い取り、カビの発生を抑えてくれます。設置場所はできるだけ収納庫の隅や奥まった箇所、あるいは湿気がたまりやすい低い位置が望ましいでしょう。除湿剤がいっぱいになったら新しいものと交換したり、天日干しで再生できるタイプを活用したりすることで、長くコスパ良く使い続けることができます。

一方で、防カビ効果を高めたい場合は「防カビスプレー」や「抗菌マット」といったアイテムがおすすめです。防カビスプレーはアルコール系や銀イオン配合などさまざまなタイプがあり、定期的に収納庫内の壁や床、さらにはフタの裏側などに吹きかけておくことで、カビの繁殖を抑える効果が期待できます。抗菌マットは薄手でカットしやすい素材が多いため、収納庫の底面や棚板にあわせて敷き詰めるだけで、菌やカビの増殖をブロックしてくれるでしょう。

また、天然由来の素材を好む方には、重曹やクエン酸などを使った「手作り除湿剤」も人気です。空き瓶や布袋に重曹を入れて置いておくだけでも、ある程度の湿気を吸収してくれますし、ほんの少し好みのアロマオイルを垂らせば消臭効果も期待できます。こうしたDIYグッズは手軽で経済的なうえ、安心して使える点でもメリットが大きいといえます。重要なのは、定期的に交換やメンテナンスを行うことと、収納庫の状態をまめにチェックして、カビの兆候がないかを確認することです。しっかりと除湿・防カビ対策アイテムを活用しながら、清潔で快適な床下収納庫を維持していきましょう。

MIST工法®によるカビ駆除・防カビのメリット

化学薬剤だけに頼らない!MIST工法®がもたらす安心・安全なカビ駆除と再発予防の秘訣

1. 従来工法との違い:安全性と効果の秘密

カビ駆除と聞くと、多くの方は「強力な薬剤を使用することで、一気にカビを取り除く」というイメージを持つかもしれません。従来の工法では、確かに強い塩素系薬剤や殺菌剤を用いてカビを直接殺すという手法が一般的でした。しかし、薬剤の成分が強すぎると、施工する人の身体や住まい手の健康に負担をかける恐れがあるほか、建材を傷めてしまうリスクも否定できません。また、一時的にカビを除去できたとしても、薬剤特有の強い臭いが残ったり、揮発成分が室内環境を悪化させたりする可能性も懸念されてきました。

一方、MIST工法®はこのような従来のカビ駆除方法とは一線を画しています。最大の特徴は「化学薬剤に頼りすぎないアプローチをベースに、高い効果と安全性の両立を追求している」点です。例えば、カビ菌そのものへの攻撃力は維持しつつも、人やペット、そして建物の素材に対するダメージを極力抑えられるよう、使う薬剤や施工のプロセスが独自に研究・開発されています。そのため、一般家庭はもちろん、病院や保育園などの医療・福祉施設でも安心して導入できるケースが増えているのです。

また、カビを除去するだけでなく「再発リスクを極小化する」点にも注目が集まっています。従来工法ではカビの表面を強力な薬剤で除去するだけにとどまり、菌糸が深部に根付いている場合や、胞子が周辺空間に残っているケースまで十分に対処できない場合がありました。MIST工法®では、細部まで行き渡る独自の噴霧技術やバイオ技術を組み合わせることで、カビの根を断つと同時に建材のすき間や床下空間の隅々まで処理を施し、より徹底的な除去を可能にしているのです。

こうした「安全性と効果」を両立するための配慮が、MIST工法®の大きな強みといえます。従来の方法では得られなかった安心感と持続力が、多くのお客様から支持される理由であり、今やカビ問題に頭を悩ませるさまざまな現場で選ばれる工法へと成長しています。カビ駆除の際に生じるリスクをできる限り最小化しつつ、高い効果を持続させる――それこそがMIST工法®が秘める最大の魅力といえるでしょう。

2. バイオ技術を活用した除菌・抗菌プロセス

MIST工法®のカビ駆除・防カビを語るうえで欠かせない要素が、「バイオ技術」の活用です。カビを根本から退治するためには、カビ菌そのものを殺菌するだけでは不十分であり、周囲の環境ごと改善し、カビ菌が再び繁殖しにくい状態に整える必要があります。そこで着目されたのが、自然界に存在する有益な微生物や酵素の力です。これらのバイオの力を利用することで、カビ菌の細胞膜を破壊したり、カビの栄養源となる有機物を分解したりする効果が期待できます。

具体的には、まず「除菌プロセス」において、カビの菌糸や胞子を高い効率で分解除去するためにバイオ由来の成分を含む薬剤が用いられることがあります。従来の塩素系薬剤のように刺激の強い化学物質に頼りきらず、かつ高い殺菌力を保持しているため、人や動物に対する安全性が比較的高いというメリットがあります。さらに、このバイオ成分はカビ以外の雑菌にも作用する場合があり、床下収納庫や壁の裏など見えないところに潜む細菌類の増殖を抑える効果も期待できるのです。

次に「抗菌プロセス」においては、カビが定着しにくい環境を作り出すことが大切です。バイオ技術を応用した抗菌・防カビ剤は、施工した表面にバイオ由来の保護層を形成し、カビ菌が付着しても栄養を奪い合う仕組みを構築するなど、再発リスクを抑える工夫が施されています。例えば、微生物同士が拮抗し合う現象を利用したり、カビの繁殖に必要な条件を極力断つような設計がされているため、従来工法でありがちな「いったんキレイになったものの、しばらくするとまたカビが発生してしまう」という事態を大幅に減らせるのです。

さらに、MIST工法®ではこのようなバイオ技術を用いた薬剤や施工技術を、隅々にまで行き渡らせるための噴霧システムや専門の機材が開発・改良されています。床下収納庫のような入り組んだ空間や、壁の裏側、床材の継ぎ目などの「見えない場所」にもアプローチできるのが特徴で、表面的な処理だけでは対処が難しいカビ被害にこそ、その真価を発揮するわけです。これが、MIST工法®のバイオ技術を活用した大きな利点といえます。

3. 再発リスクを低減するためのポイント

カビ駆除を行ううえで重要なのは、一度キレイにした空間をどのように「再発リスクが低い状態」で維持していくかという点です。MIST工法®では、施工時に隅々まで処理を施してカビ菌を徹底的に除去するだけでなく、長期的にカビが増殖しにくい環境を作るためのアフターフォローやメンテナンス方法にも力を入れています。ここでは、特に再発リスクを抑えるために押さえておきたいポイントをいくつか紹介しましょう。

まず、施工後に「適切な湿度管理」を継続することが大切です。カビの発生にはある程度の水分が不可欠なので、湿気がこもりやすい場所を定期的に換気したり、除湿剤や除湿機を活用したりするだけでも、再発の確率は大幅に下げられます。特に床下収納庫や押し入れ、クローゼットといった密閉空間は、こまめに扉やフタを開けて風を通すだけでも効果が期待できるのです。MIST工法®の施工によってカビの大元は除去されていても、湿気が溜まり続ければ新たなカビが発生する可能性がゼロにはなりません。したがって、定期的に湿度をチェックする習慣をつけると良いでしょう。

次に、バイオ技術などを活用した「抗菌コーティング」の耐久性を維持するために、施工箇所の清掃や見回りを怠らないことも重要です。多くの抗菌・防カビコート剤は、摩擦や強い洗剤の使用、また長年の経年劣化によって効果が徐々に弱まる可能性があります。そのため、定期的にプロのメンテナンスを受けるか、もしくは施工業者の指導を踏まえて適切な清掃を心がけることが必要です。特に収納庫内の床面や壁面に荷物を直接置く場合は、汚れや傷がコーティング表面にダメージを与えるケースがあるので、下敷きや保護シートを利用するなどの対策を取ると安心です。

最後に、再発予防を長続きさせる秘訣として「住まい全体の換気計画を見直す」ことも挙げられます。カビは特定の箇所だけをピンポイントで対処しても、家のほかの場所が同じように湿気の多い環境であれば、いずれ胞子が移動して再び発生してしまいます。換気扇の位置や窓の開閉の仕方、エアコンの除湿機能の活用など、住宅全体を通して空気の流れを最適化する工夫が必要です。MIST工法®のメリットは、こうしたトータルな視点でのアドバイスや施工を提供できる点にもあるため、施工後のケアと合わせて活用することで、カビの再発リスクを根本から抑えられるでしょう。

実録!MIST工法®カビバスターズ本部の施工事例

リアルな現場で証明されたカビ除去の実力!劇的ビフォー・アフターで見るMIST工法®の真価

1. ビフォー・アフター写真で見る劇的変化

カビ問題に悩まされているとき、私たちは「本当にそんなにきれいにできるの?」「目に見えないところまでしっかり対応してもらえるの?」といった疑問や不安を抱きがちです。しかし、百聞は一見に如かず。実際にMIST工法®を導入されたご家庭や施設では、ビフォー・アフター写真を見比べるだけで、その劇的な変化に思わず目を見張ることでしょう。とくに床下収納庫や押し入れの内部、壁紙の裏や天井裏など、普段はなかなか目が届きにくい場所でこそ、MIST工法®の本領が発揮されます。

たとえば、カビがべったり張りついていた黒ずみの壁面は、施工後にはまるで新築時のように真っ白で清潔感あふれる状態に戻っています。しかも、写真では見えにくい箇所も含めて、菌糸や胞子といった「カビの根」まで徹底的に対処されている点が大きな特徴です。表面の汚れが落ちただけでなく、深部に潜むカビの原因そのものが除去されているため、撮影から数ヵ月経過したアフター写真でも、まったくカビの再発兆候が見られないという事例が多く報告されています。

また、お客さまの声を通じても、そのビフォー・アフターの劇的な差が鮮明に伝わってきます。長年悩まされていたカビ臭さが一掃され、気持ちまで明るくなったという声や、黒ずみや白い斑点が消えてインテリア全体の雰囲気が一新されたというエピソードも少なくありません。何より、頻繁に利用していなかった場所を再活用できるようになったり、収納庫に保管しているものへの衛生面の不安が解消されたりするなど、暮らしの質が大きく向上したと実感する方が多いのです。

ビフォー・アフター写真を通じて分かるのは、MIST工法®が単なる「見た目の汚れ取り」ではなく、根本原因にアプローチしているということ。この施工事例を知ることで、カビトラブルに悩む多くの方が「自分の家でも本当にカビをなくせるかもしれない」と勇気づけられることでしょう。劇的なビフォー・アフターを、ぜひその目で確かめてみてください。

2. 施工内容と作業の流れ、かかった日数と費用

MIST工法®による施工事例を見ると、「実際にはどんな工程を経て、あそこまできれいにできるのか?」と気になる方も多いはずです。そこで、ここでは一般的な施工内容と作業の流れ、そして作業にかかる日数や費用の目安について、実例をもとにご紹介します。もちろん、住宅の構造やカビ被害の規模、施工箇所の数などによって多少のばらつきはありますが、大まかなイメージをつかむうえで参考になるでしょう。

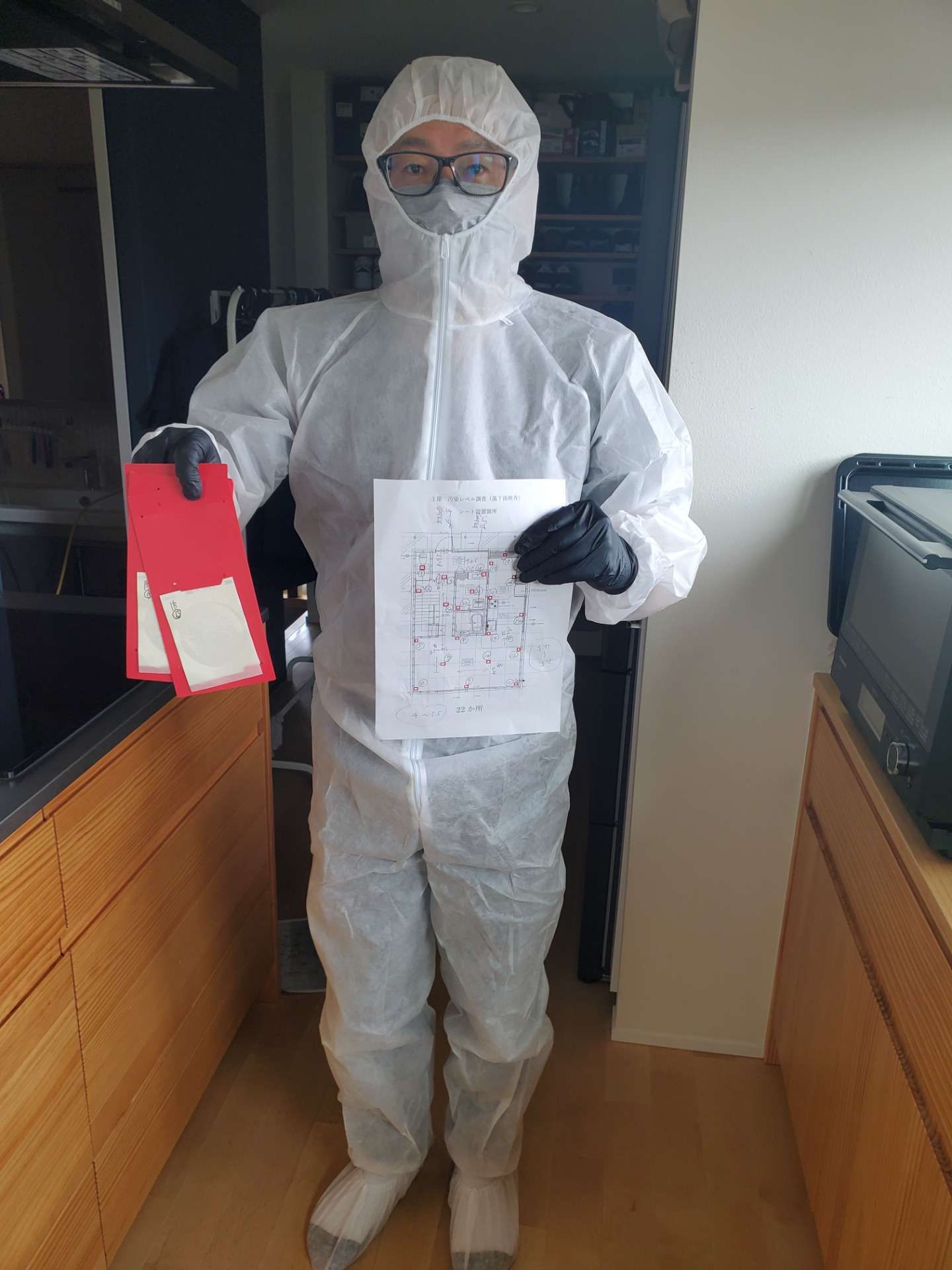

まずは現地調査とヒアリングから始まります。カビバスターズ本部の担当スタッフが現場を細かくチェックし、カビの発生状況や広がり、さらには周辺環境(湿度、通気状況など)を総合的に判断します。この調査結果をもとに、どのような薬剤やバイオ技術を用いるか、施工範囲をどこまで広げるかなどのプランを組み立て、お客様にお見積もりと施工計画をご提示します。

施工が決定したら、実際の作業へと進みます。まずは対象箇所のカビを物理的・化学的に除去する下準備を行い、表面の汚れやホコリを取り除きます。その後、MIST工法®専用の噴霧システムでバイオ技術を活用した薬剤を隅々まで行き渡らせ、カビの根まで徹底的に処理。必要に応じて拭き取りや乾燥、再噴霧といった工程を複数回繰り返すことで、再発リスクをぐっと低減するのが特徴です。さらに、床下収納庫など通気性が悪い場所では、施工後の乾燥工程と換気を入念に行うことで、湿度管理もしっかりとサポートしていきます。

肝心の日数ですが、一般的な一戸建て住宅や集合住宅の床下収納庫・押し入れ程度の広さであれば、半日から1日ほどで完了するケースが多いです。ただし、被害が広範囲に及んでいる場合や、床下全体の改修・メンテナンスを同時に行う場合は2~3日以上かかることもあります。費用面については施工範囲や状況によって変動しますが、小規模な床下収納庫の対策であれば数万円程度、大規模なリフォームを伴う場合は数十万円以上となることも。いずれにせよ、事前のヒアリングと現地調査で詳細を確認し、お客様のご要望や予算に応じたプランを提案してくれるのがカビバスターズ本部の強みです。

3. カビが再発しない住まいを実現するための秘訣

MIST工法®の施工によってカビ被害が劇的に改善されると、多くの方は「もう二度とあんなカビに悩まされたくない」と思うことでしょう。実際、施工後はカビの根本原因を徹底的に除去しているため、以前と比べるとカビの発生リスクは大幅に下がります。しかし、カビを完全にゼロにするためには、施工後のメンテナンスや日常的な予防策が欠かせません。ここでは、カビが再発しない住まいを維持するための秘訣をいくつかお伝えします。

まずは「湿度管理」がポイントです。どんなに完璧にカビを除去しても、室内が高温多湿の環境になれば、別の箇所から新たなカビが発生する可能性は否定できません。特に床下収納庫や押し入れなど、もともと通気性が悪い場所には定期的にフタや扉を開放し、空気の入れ替えを行うことが大切です。必要に応じて除湿剤や除湿器を活用し、湿度が60%を下回るように調整しておくと、カビの繁殖力を大きく抑えることができます。

次に「汚れの蓄積を防ぐ」ことも、再発予防に効果的です。カビはホコリや食品のカス、紙くずなどの有機物を栄養源として繁殖します。とりわけ床下収納庫には、長期間放置されたままの古い備蓄品や段ボールなどがたまりがちです。定期的に庫内を点検し、不要なものを処分して、ホコリがたまらないようこまめに掃除しておきましょう。また、MIST工法®の施工時にアドバイスを受けた場合は、その指導内容に沿った清掃手順や保管方法を続けることで、清潔な状態を長く維持できます。

そして、施工業者による「定期点検やアフターフォロー」も見逃せません。MIST工法®を実施した後、一定期間ごとに状態をチェックしてもらうことで、万が一小さなカビの兆候が出始めた場合でも早期発見・早期対応が可能です。カビバスターズ本部では、施工後のお問い合わせや追加点検にも対応しており、問題が再発しかけているときには早めにケアを受けることができます。こうしたアフターサービスを上手に活用することこそが、長期的なカビレス空間の最大の秘訣といえるでしょう。

やってはいけない!間違ったカビ対策

自己流の対策がさらなる被害を招く?知らずにやりがちな「間違ったカビ対処法」を徹底解説

1. 市販薬剤の乱用や換気不十分が招く悪影響

カビを発見すると、まず多くの方が市販のカビ取り剤や漂白剤、除菌スプレーなどに手を伸ばしがちです。確かに、手軽に購入できる市販薬剤は、一時的にはカビを落とす効果を発揮してくれるかもしれません。しかし、むやみやたらに使用することで、かえってカビ被害を深刻化させたり、住まいの環境に悪影響を及ぼしてしまうリスクがあるのです。たとえば、強力な塩素系薬剤を頻繁に使うと、薬剤の成分が空気中に残留してしまい、家族の呼吸器官や肌に刺激を与える恐れがあります。小さなお子さまやペットがいる家庭では、誤って薬剤に触れたり、吸い込んだりする事故にも十分注意が必要です。

また、市販薬剤を使った後の“換気不足”も見逃せない問題です。せっかく薬剤を使ってカビを除去しても、施工後に十分な風通しを行わなければ、薬剤の揮発成分や湿気が室内や収納庫内にこもり続け、結果的にカビが再繁殖しやすい環境を作り出してしまうことがあります。特に床下収納庫や押し入れなどは元々通気性が悪いため、市販薬剤を使用しただけで安心せず、しばらくはフタや扉を開けたままにして、こもった空気を積極的に逃がす工夫が欠かせません。換気をしっかり行わないと、湿気が溜まった空間に微細なカビの胞子や薬剤成分が残留し、別の場所に付着して増殖を繰り返すリスクが高まるのです。

さらに、市販薬剤の中には、表面的なカビだけを目立たなくする作用に特化しているものもあります。黒ずみは消えても、根が奥深くに入り込んだカビそのものは生き残っている可能性があるため、しばらくするとまた同じ場所にカビが発生するケースが後を絶ちません。むやみな薬剤使用と不十分な換気は「やった気になっているだけ」で、根本的な問題解決にはつながらないことを理解しておきましょう。大切なのは、カビの原因を見極めて除去しつつ、再発しにくい環境を作ること。そのためには、薬剤の正しい使い方と施工後の換気・除湿の徹底が欠かせないのです。

2. 見た目だけ取り繕う対策の危険性

カビに関する悩みが絶えないのは、視覚的にも気分を害しやすいという点が大きいでしょう。黒ずんだ斑点や白いモヤのようなカビ汚れは、部屋の清潔感を損ね、衛生面でも大きな不安をもたらします。そんな嫌な見た目をなんとか消そうと、ペンキや壁紙で“上から覆い隠す”という対策を取る人も少なくありません。一時的には、確かにカビ汚れが隠れて部屋がきれいに見えるかもしれません。しかし、これもまた「見た目だけ取り繕う」典型的な誤った対処法の一例です。

なぜなら、カビは表面に見えている部分がすべてではなく、その多くが素材内部にまで根を張りめぐらせていることが多いからです。ペンキや壁紙で上塗りをしてしまうと、空気中のカビ胞子を閉じ込めたまま密閉してしまい、かえってカビの増殖環境を助長しかねません。見た目は一時的にきれいになったように見えても、内部ではカビが息を吹き返し、やがて壁紙や塗膜の下から再度染み出してくるケースがあるのです。また、密閉してしまうことで湿気が逃げ場を失い、素材内部のカビがさらに広範囲に拡大するリスクもあります。

同様に、「とりあえずカビを拭き取るだけ」という対策も注意が必要です。カビの表面を軽く拭き取ったところで、菌糸の根は残ったままですし、周囲に胞子が飛散する可能性も高まります。その結果、別の壁や家具、床下収納庫などに再び付着して、さらに被害が拡大する恐れも否定できません。見た目を取り繕うだけでは、根本的にカビの原因を解消したことにはならず、長期的には何度も同じ場所でカビに悩まされることになってしまいます。

こうした“応急処置”は一見手軽そうに思えても、最終的にはカビの繁殖を助け、健康リスクや住宅劣化を加速させる結果につながることを忘れてはいけません。大切なのは、カビが発生する根本的な要因(高い湿度・換気不良・栄養源の存在など)を突き止め、根本的に環境を改善すること。見た目の汚れを隠すよりも、原因の除去と再発防止策の徹底こそが、住まいのカビ問題を解決するうえで肝心なポイントといえるでしょう。

カビの再発防止に欠かせない定期メンテナンス

もうカビには悩まされない!再発防止の要となる定期メンテナンスで家中をクリーンに

1. 床下点検口・通気口のチェック

カビの再発を防ぐうえで欠かせないのが、「床下点検口」や「通気口」の定期的なチェックです。床下収納庫を含む床下空間は、住まいの中でも特に湿気が溜まりやすく、換気が行き届きにくい場所の代表格といえます。カビは適度な温度と湿度、そして栄養源があればどんどん繁殖し、床下から家全体へと広がってしまう可能性があります。そのため、床下に直接つながる点検口や通気口が正常に機能しているかどうかは、カビ対策の根幹を担う重要なポイントなのです。

まず、床下点検口のフタや周囲にほこりやゴミ、段ボールや雑物が積み上がっていないかを確認しましょう。こうした物が邪魔になると、そもそも点検口を開けることがおっくうになり、結果として床下の状態を確認しないまま長期間放置してしまいがちです。さらに、点検口自体が破損していたり、隙間が生じていたりすると、そこから湿気や虫が侵入しやすくなるため、定期的に状態をチェックし、必要に応じて補修や交換を行うことが望まれます。

次に、通気口のチェックも見逃せません。床下空間の換気を担う通気口が外部から土や落ち葉、ゴミなどで塞がれていると、湿気が抜けにくくなり、床下が常に高湿度の状態に陥ります。定期的に家の外周をぐるりと回り、通気口に目詰まりがないか、通気孔を塞ぐように物が置かれていないかを確認しましょう。もし付近に植栽や雑草が生い茂っている場合は、その部分の剪定を行い、通気口周辺をきれいに保つことが大切です。場合によっては、防虫用のネットやカバーを設置する際に通気を妨げてしまっているケースもあるため、その点も細かく確認しておくと安心です。

このように、床下点検口と通気口をこまめに点検し、常に“空気の通り道”をクリアにしておくことが、カビの発生を未然に防ぐ基本的かつ重要なメンテナンスのひとつです。どれほど素晴らしいカビ除去工法を施しても、点検口や通気口が機能していなければ再発リスクは高まります。住まいの基礎となる床下を健全に保つためにも、このシンプルなチェック習慣をぜひ継続してみてください。

2. プロによる定期点検の必要性とメリット

カビの発生を食い止め、健康的かつ快適な住空間を保つためには、床下点検口や通気口などをこまめにチェックするセルフメンテナンスが大切です。しかしながら、それだけでは見落としてしまう問題や、早期発見が難しいカビの兆候も存在します。そこで注目したいのが、「プロによる定期点検」を受けることの重要性です。住まいの専門家やカビ対策のプロに依頼することで、素人目にはわかりにくい床下や壁の内部、基礎部分などを詳細にチェックでき、より確実にカビの再発リスクを抑えられます。

まず、プロの業者や専門家は、豊富な経験と知識を基に問題の根本原因を突き止めます。単に「カビが生えている場所」だけを確認するのではなく、「なぜそこに湿気が溜まっているのか」「どのような通気不足が原因なのか」「施工段階で何か不備はなかったか」など、原因の背景まで総合的に診断してくれるのです。床下に潜って基礎や土壌の状況を確認したり、専用の計測機器を使って湿度や温度をチェックしたりと、素人にはハードルの高い作業を安全かつ確実に実施してくれるのが大きなメリットでしょう。

さらに、プロによる定期点検は「早期発見・早期対処」につながる点でも優れています。カビが大きく広がってからでは、除去や修繕にかかる手間や費用が増大してしまう場合も少なくありません。しかし、定期点検を行うことで小さなトラブルや軽微なカビの兆候を見逃さずに発見でき、比較的安価かつ短期間で対応できる可能性が高まります。もし壁内部や床下で大規模なカビ繁殖が起こっていたとしても、早い段階で見つかれば被害の拡大を最小限に食い止められるでしょう。

また、プロの点検を受ける過程で、住宅全体の換気計画や水回り設備の状況、断熱性能などについてもアドバイスをもらうことができます。こうした家全体の見直しは、結果的にカビだけでなくシロアリや腐朽、結露などの問題にも予防効果を発揮するため、「長期的に安心して暮らせる住まいづくり」の観点からも非常に有意義です。定期点検によるメンテナンスは一時的な出費に思えるかもしれませんが、家の資産価値や家族の健康を守るための投資と考えれば、決して高いものではありません。プロによる点検を賢く活用し、カビの再発を防止しながら快適な住環境を長く維持していきましょう。

よくある質問Q&A:カビとMIST工法®について

気になる疑問をまとめて解決!MIST工法®が選ばれる理由を徹底Q&A

1. MIST工法®の安全性は?

カビ駆除に関して多くの方がまず心配されるのが、「使用する薬剤や施工方法が人やペット、住まいの素材に悪影響を及ぼさないか」という点でしょう。とりわけ小さなお子さまや高齢者、動物を飼育しているご家庭では、安全性は最優先事項といえます。そこで気になるのがMIST工法®がどのようにカビを除去し、再発を防ぐのか、その過程で健康を害するような成分を使っていないかという点です。

MIST工法®では、強い化学薬品に頼りきるのではなく、バイオ技術を活用した薬剤を中心に扱うなど、人や建物に配慮したアプローチが特徴です。従来のカビ取り剤のように塩素系の成分が強く残ることで、施工後も刺激臭が長時間消えない…といった懸念は最小限に抑えられています。さらに、施工の過程でも噴霧範囲や濃度、接触時間などが厳密に管理されているため、無闇に薬剤が散布されてしまう心配がありません。施工スタッフも専門知識と経験をもとに、各家庭の状況に合わせて最適な処理方法を選択しますので、安心して作業を任せられます。

また、MIST工法®では「除去」と「防カビ」双方の効果を狙い、カビの深い根までしっかりとアプローチする仕組みを整えています。これにより、施工後はカビが付きにくい状態になるだけでなく、薬剤が乾燥・定着したあとは危険な成分が飛散し続けることもほとんどありません。もちろん、施工後には換気や乾燥を十分に行うなど、基本的な安全対策も徹底しています。

こうした工法全体の設計思想と、適切な施工手順のもとで行われるMIST工法®は、実際に病院や介護施設、保育園など、衛生面が厳しく問われる現場でも数多く導入され、高い評価を受けています。万が一、施工後に気になる症状や疑問があった場合でも、アフターフォローや相談窓口が整備されているため、安心して問い合わせができるのも大きなメリットです。カビ問題を解消するだけでなく、家族の健康や建物の安全性にも配慮したい――そんな方にこそ、MIST工法®の安全性は大きな魅力となるでしょう。

2. 施工後どのくらいで効果が感じられる?

カビ駆除の施工を依頼するとき、多くの方が「どのくらいですぐにカビがなくなるのだろう」「施工後すぐにカビ臭さは消えるのだろうか」と、効果のタイミングを気にされます。実際、カビによるストレスは見た目の汚れだけでなく、独特の嫌な臭いにも大きく左右されるため、早く改善を実感したいと思うのも無理はありません。そこで、MIST工法®を導入した際、施工後どの程度の期間で効果を体感できるのかについて詳しく見ていきましょう。

まず、表面的なカビ汚れやカビ臭さについては、施工後の拭き取りや換気作業を終えた段階でかなり軽減されるケースが大半です。これは、MIST工法®が噴霧技術を用いてカビ菌の根元にまで直接アプローチし、同時に周辺に漂うカビ胞子や雑菌も除去するためです。表面についた黒ずみや白い斑点、そして空気中に浮遊するカビ臭の元となる微生物までを一気に処理できるため、施工後まもなく「カビのあの嫌な臭いがしなくなった」と実感される方が多いのです。

ただし、建物の状態やカビの進行度によっては、施工直後はまだ若干の湿気や薬剤のにおいが残る場合があります。そのため、作業完了後の数時間から1日程度はしっかりと換気を行い、庫内や室内を乾燥させることが大切です。これをきちんと守っていただくことで、カビ独特のにおいだけでなく薬剤の匂いも短期間で気にならないレベルまで落ち着きます。

また、カビの根が深くまで入り込んでいる場合は、見た目が完全に改善されるまで数日かかることもありますが、一般的には想像以上に早く効果を感じられるケースがほとんどです。施工後しばらくしてもカビ臭がまったく取れない、あるいは再び黒ずみが浮き出てきたという場合は、何らかの二次的な湿気問題や建材の腐食などが考えられるため、早めに施工業者に相談してみましょう。MIST工法®の強みは、こうした再発リスクを最小限にとどめるためのノウハウや技術が充実している点にあるので、アフターフォローも含めてしっかりサポートを受けることで、長期的に快適な住空間を保つことができます。

3. 他社工法との違いは?費用対効果は?

カビ駆除の方法はさまざまあり、一般的には強力な塩素系薬剤を使ったり、表面を研磨して汚れを落としたりする方法がよく知られています。また、光触媒やオゾン発生装置を用いた除菌工法なども市販されており、カビ対策の選択肢は年々広がっているといえるでしょう。では、その中でMIST工法®がどのように際立っているのか、具体的な違いや費用対効果の面から考えてみましょう。

まず、MIST工法®が目指すのは「カビ自体を深部から除去し、再発を予防する」という点に大きな特徴があります。従来の工法では、どうしても表面的なカビ汚れだけを取り除き、根を残したままにしてしまうケースや、強い薬品を一時的に吹きかけてカビを“黙らせる”ようなアプローチが散見されました。しかし、こうした方法だと一時的にはきれいになったように見えても、時間が経つと同じ場所で再びカビが繁殖する可能性が高いのです。MIST工法®では、バイオ技術を活用しながらカビの根や胞子にアタックしつつ、除菌・抗菌処理を隅々まで行き渡らせるため、長期的な効果が期待できるのが最大の魅力といえます。

また、他社工法と比べて「安全性」が高いという点も見逃せません。強力な塩素系薬剤を使う場合、施工後に残留する成分や刺激臭が気になる方もいますし、建材を傷めてしまうリスクも否定できません。MIST工法®は刺激の強い化学薬剤に極力頼らずに、高い除菌力と安全性を両立させているため、子育て世帯やペットがいる家庭、さらには病院や公共施設でも安心して採用できるわけです。

では、その分費用が高いのではないかと心配されるかもしれませんが、実際には「再発のリスクを抑え、長期間にわたって効果を維持できる」という点を考慮すると、トータルでの費用対効果が高いと評価されています。安価な工法を選んでも、すぐに再発して何度も施工を繰り返すようでは、結果的にコストがかさんでしまう恐れがあります。一方で、MIST工法®のように根本から対策する方法であれば、家の資産価値や家族の健康を守りながら、より長く安心して暮らせる住環境を維持できるのです。したがって、価格だけを比べるのではなく、その工法がもたらすメリットや再発予防効果、そしてアフターフォローの充実度など、総合的な観点から費用対効果を検討するのが賢い選択といえるでしょう。

お問い合わせから施工完了までの流れ

面倒な手続きは一切ナシ!安心のサポートでスムーズに進むMIST工法®施工までのステップ

1. 相談・現地調査・お見積もり

カビの発生に悩まされている方が、まず最初に気になるのは「どのように依頼を始めればいいのか」という点ではないでしょうか。MIST工法®カビバスターズ本部の場合、電話やメール、専用フォームなどからお気軽にお問い合わせいただけます。ご連絡をいただいた後は、スタッフが現在の状況やお困りごと、希望日時などをヒアリングし、可能な限り迅速に現地調査のスケジュールを調整いたします。調査当日には、経験豊富な専門スタッフが実際にお住まいの現場やカビが発生している箇所を丁寧にチェックし、湿度や通気状態、建材の劣化具合などを総合的に把握するのです。

この現地調査が重要なのは、カビの原因が単なる表面汚れだけではなく、床下や壁の内部、配管の水漏れ、換気不良など、さまざまな要因が絡み合っている可能性があるからです。専門家の目で細部を確認することで、再発リスクを含めた正確な診断を行い、最適な施工プランを立案できます。その際、もし追加で確認したい箇所があれば遠慮なくスタッフにお伝えください。調査の結果を踏まえて、必要な作業内容や使用する薬剤、施工の工程・日数、そしてかかる費用などをわかりやすくまとめたお見積もりを作成いたします。

お見積もりの段階で不明点やご不安があれば、遠慮なく質問・相談をしていただきたいと思います。MIST工法®独自のバイオ技術や、安全性への取り組み、他社工法との違いなど、納得がいくまで丁寧にご説明いたします。お見積もりと施工内容をご確認いただき、ご納得のうえでご契約いただければ、いよいよMIST工法®によるカビ対策のスタートです。初回のお問い合わせからここまでの流れがスムーズなため、思い立ったときにすぐ行動に移しやすいのも、カビバスターズ本部の強みといえるでしょう。

2. 作業開始から完了までの期間

施工プランとお見積もりにご同意いただいた後は、実際の作業へと進みます。まずはスケジュールを組み、お客さまのご都合に合わせて施工日を確定。床下収納庫や押し入れ、壁裏などカビが発生している箇所の広さや状態に応じて、作業に要する期間はまちまちですが、一般的な住宅であれば1日から数日程度で完了するケースがほとんどです。ただし、大掛かりな補修工事やリフォームも合わせて行う場合や、カビの被害が非常に広範囲に及んでいる場合は、もう少し日数がかかることもあります。

作業当日は、スタッフが到着後に再度現場の状況を最終確認し、必要に応じて家財や荷物を移動させたり、保護シートを敷いたりするなど、周囲を傷めないような準備を念入りに行います。その後、MIST工法®の核となる噴霧システムを用いて、カビが生えている箇所だけでなく、その周辺や見えにくい部分にもバイオ由来の薬剤を行き渡らせていきます。この工程は一見地味に見えますが、カビの根や胞子まで確実に除去し、再発を防止するうえで非常に重要なステップです。

さらに、カビ除去作業が完了したあとは乾燥や換気をしっかりと行い、薬剤の定着を待ちます。気温や湿度、施工箇所の大きさなどによって乾燥に要する時間は異なりますが、無理に急いで作業を終わらせるよりも、適切な手順を丁寧に守ったほうが長期的な効果が高まることは言うまでもありません。必要に応じて表面の拭き取りや、見た目の仕上がりを整える作業も行いながら、最終点検を経て施工完了。最後に、お客さまと一緒に仕上がりを確認し、問題がないことを確認してから作業道具を撤収して作業終了となります。

3. アフターフォローと保証制度

カビ対策の施工が完了した直後は、家中がすっきりとした印象になり、嫌な臭いや目立つ黒ずみともおさらばできるでしょう。しかし、カビの悩みを根本から解消するには、施工後のアフターフォローや定期的なメンテナンスがとても重要です。MIST工法®カビバスターズ本部では、一度ご依頼いただいたお客さまと長いお付き合いができるよう、充実したアフターサービスと保証制度を設けています。

まず、施工後に「またカビが生えてきてしまった」「何か気になるにおいが残っている」という場合は、遠慮なくご連絡ください。担当スタッフが状況をうかがい、必要に応じて現地調査や追加の処置を行います。カビは目に見える形での再発だけでなく、湿気の多い場所や生活習慣によって微妙な変化が起こることもあるため、気になることがあれば早めの相談が肝心です。また、施工した部分の効果維持をサポートするため、保証期間を設けているケースも多く、期間内であれば無償もしくは低コストで対応可能な場合があります。具体的な条件や期間は施工内容によって異なりますので、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

さらに、長期的な視点でみると、床下収納庫や押し入れ、クローゼットなど、カビが発生しやすい場所の定期点検を受けていただくことをおすすめしています。定期点検では、湿度管理や通気の状態、建材の劣化などをプロの視点でチェックし、小さなトラブルを早期に発見して対処できるメリットがあります。もちろん、お客さまご自身が日常的に換気や掃除、除湿剤の活用などを行うことも大切ですが、専門家の目で確認することで、カビを寄せつけない住環境をより確実にキープできるでしょう。MIST工法®の強みは、施工後もしっかりとフォローし続け、再発リスクを低減するための具体的なアドバイスやサポートを提供している点にあります。ぜひ積極的にアフターサービスを活用し、安心して過ごせるカビレス生活を長く維持してください。

まとめ:清潔な床下収納庫で安心・安全な暮らしを

カビの脅威を一掃し、家族の健康と住環境を守ろう!床下収納庫を清潔に保つための総仕上げ

1. カビ対策を怠らないことの重要性

床下収納庫のカビ問題を放置すると、想像以上に深刻な影響が広がる恐れがあります。まず、カビが発生している床下収納庫周辺の木材や建材が腐朽しやすくなり、住宅の耐久性が低下してしまうケースは少なくありません。さらに、カビから放出される胞子や有害物質が室内の空気中に漂うことで、ぜん息やアレルギー症状を引き起こしやすくなるリスクも見逃せないところです。こうした健康被害は、とくに小さなお子さまや高齢者、体の弱い方にとっては大きな負担となります。日々の暮らしの基盤となる住まいの安全性と衛生環境を脅かす存在として、カビは油断ならない相手だといえるでしょう。

また、床下収納庫は一度カビが発生すると、暗く密閉性が高い環境であることから、知らない間にカビが奥深くまで浸食を進めていることが多いのも特徴的です。一見、表面のカビを取り除けば十分そうに見えても、内部では根を張った菌糸が生き残って再発する可能性が高く、手強い問題を引き起こします。そのため、定期的なチェックと継続的なケアを怠ると、「カビが再発 → 対処 → 再発」を繰り返す悪循環に陥る恐れがあるのです。カビを完全に取り除き、住宅構造そのものを痛めないように管理していくためには、日頃からの小まめな掃除と換気、適切な湿度管理など、基本的な対策を欠かさないことが肝心となります。

さらに、カビを防ぐメンテナンスを行うことで、床下収納庫をより有効に活用しやすくなるというメリットもあります。非常食や日用品を安心して保管できる場所として常に清潔を保てば、災害時などの非常時にも物資を取り出しやすくなりますし、必要に応じて頻繁に出し入れする用品をしまう場所としても便利に使えます。こうした「いざというときに頼れる収納スペース」を確保するためにも、日頃からカビ対策を怠らず、収納庫内を整理整頓しておく意識を持つことが欠かせないのです。床下収納庫をいつでも衛生的な状態に保っておくことは、住まい全体の快適さと安全性の維持につながり、家族の暮らしを豊かにしてくれます。

2. MIST工法®カビバスターズ本部がサポートします

床下収納庫のカビ対策において大切なのは、ただ単に目に見える部分のカビを取り除くだけでなく、カビが発生する根本的な要因を抑えることです。湿度の高さ、換気不足、栄養源の存在――これらが揃えばカビはいくらでも再発してしまいます。そこで注目していただきたいのが、MIST工法®カビバスターズ本部の技術とサポート体制です。私たちは、長年にわたるカビ調査・研究を通じて、カビが繁殖する原因を多角的に分析し、より安全かつ効果的な駆除方法を独自に開発してまいりました。その結果誕生したのが、バイオ技術を活用したMIST工法®による「根こそぎ除菌」と「防カビ効果の長期維持」というアプローチです。

MIST工法®では、専用の噴霧装置から細かな薬剤をまんべんなく行き渡らせることで、カビが潜む床下収納庫の隅々にまでアプローチ可能です。これにより、目に見えるカビだけでなく、深部の菌糸や胞子にまで的確に働きかけ、再発リスクを最小限に抑えます。しかも、薬剤には人体や建材へ配慮された成分が使用されているため、お子さまやペットがいるご家庭でも安心して導入していただけるでしょう。施工が完了したあとは、除菌・抗菌効果を持続させるコーティング処理や、床下換気のアドバイスなど、総合的なサポートでカビを寄せつけない環境づくりを強力にバックアップいたします。

さらに、カビバスターズ本部は施工後のアフターフォローや定期点検にも力を注いでいます。せっかくきれいに除去しても、住まいやライフスタイルの変化によって新たなカビの原因が生じる場合もあります。そうした不安要素をいち早く発見し、必要な対策を講じることで、施工の効果を長期的に維持するのが私たちのモットーです。床下収納庫のカビにまつわる問題から解放され、安心・安全な暮らしを叶えるために――MIST工法®カビバスターズ本部が全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。家族の健康と住宅の快適性を守るパートナーとして、いつでもお力になれることを願っております。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------