壁にカビが生えたらどうする?MIST工法®で安心・安全にカビ対策!

2025/02/26

壁にカビが生えたらどうする?MIST工法®で安心・安全にカビ対策!

カビバスターズ本部が解説する、壁カビの原因と正しい除去・予防のポイント

みなさん、こんにちは。MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちカビバスターズは、日頃から室内環境をより清潔で健康的に保つためのノウハウを研究し、カビに悩む多くのご家庭や施設をサポートしています。カビは普段の生活ではあまり意識しないかもしれませんが、一度発生すると壁や天井、そして床下など、見た目のわかりにくい場所にまで広がり、住まいの美観や衛生面、ひいては健康面に大きな影響を及ぼしかねない厄介な存在です。特に壁は、普段の生活動線の中で直接目にする機会が多いため、そこに黒や緑色のカビを見つけると、一気に不安が募るものです。

こうしたカビの発生原因には、結露や湿気の多い環境、通気性の不足、そして長期間換気されていない空間などさまざまな要因が絡んでいます。放っておくとカビの範囲がどんどん拡大してしまい、壁紙が剥がれてしまうだけでなく、カビ特有の嫌なニオイや健康リスクも高まります。特に小さなお子さまやご高齢の方、アレルギーや呼吸器系の疾患がある方にとっては、カビの胞子が引き金となって症状が悪化する危険性があるため、早めの対処と予防がとても大切なのです。

私たちMIST工法®カビバスターズ本部では、そうしたカビによる被害を最小限に抑え、再発防止までを考慮したトータルな対策を行っています。独自に開発したMIST工法®を通じ、カビを根本から除去しながら、安全性の高い薬剤で空間全体をきれいにすることで、壁や建物そのものを守りつつ、住む方々の健康をしっかりとサポートいたします。今後の記事では、壁カビの正しい除去方法や具体的な予防策について詳しくお伝えしていきますので、どうぞ最後までご覧ください。何か疑問点やお悩みがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

目次

壁にカビが生える原因とは?

壁カビの発生メカニズムを理解して、根本原因を断つ!

湿気や結露、通気不足などの基本的要因

壁にカビが生える大きな要因の一つに「湿気や結露、通気不足」が挙げられます。室内に湿気がこもりやすい環境では、壁の表面や内部、特にコンクリートや木材などの素材に水分が浸透しやすくなり、その状態が長時間続くことでカビの繁殖が促進されます。例えば、冬場は室内外の温度差によって結露が発生しやすくなります。窓ガラスやサッシまわり、外気に接している壁の裏側などに水滴がつくと、そのまま拭き取りや換気を行わずに放置してしまいがちです。その結果、結露が生じた箇所は常に湿った状態となり、カビの温床となります。

また、換気が不十分な部屋や押し入れ、クローゼットといった閉鎖的な空間も要注意です。空気が循環しにくいことで湿気が逃げずに溜まりやすくなり、壁紙と下地の隙間やコーナー部分などがジメジメとした状態になってしまいます。さらに、日当たりの悪い部屋や北側に位置する壁面は温度も下がりやすく、結露や湿度の上昇を招きやすいため、特に注意が必要です。こうした状況が続くと、壁材そのものに含まれる水分量が増え、目には見えない部分でカビが成長を始めることも珍しくありません。

加えて、住まいの構造や生活習慣も大きく影響してきます。例えば、調理や入浴によって発生した水蒸気を十分に換気できていなかったり、洗濯物を部屋干しする機会が多いご家庭などでは、室内全体の湿度が慢性的に高くなりがちです。こうした小さな積み重ねが壁カビの発生を促し、気がつかないうちに広範囲へと広がってしまうケースも少なくありません。壁にカビを発生させないためには、日ごろからこまめに換気を行い、湿気が溜まりやすい場所の状況をチェックすることが重要です。

カビ繁殖における温度や栄養の関係

カビは一般的に温度が20~30℃前後の環境で最も活発に繁殖するといわれています。日本の気候は四季の変化が大きく、夏場の高温多湿だけでなく、冬場にも室内暖房などで20℃以上になることが多いため、年間を通じてカビが活動しやすい環境が整いやすいのです。さらに、湿度が高いほどカビの成長速度は上がるので、梅雨の時期や雨が続く季節はとりわけ注意が必要です。

温度だけでなく、カビにとって欠かせない要素の一つが「栄養」です。カビは有機物を栄養源とするため、壁紙に使われている糊や、部屋のホコリ、皮脂汚れなど多岐にわたるものをエサにして成長します。壁紙の糊成分や塗装材の成分の一部、室内で舞う人間の皮膚片、さらにはペットの毛や食品カスなども栄養になり得るため、一見きれいに見える壁であっても、実際にはカビが十分に繁殖できる条件が整ってしまっていることがあります。特に、ホコリが溜まりやすい隅や家具の裏側は、掃除が行き届きにくいこともあり、カビにとって最適な住処となりがちです。

また、壁の素材自体がカビの栄養分を含んでいるケースもあります。例えば、木材はセルロースを含んでいるため、カビにとっての栄養源になりやすいのです。コンクリートであっても、その表面についた汚れや塗料の成分がカビにとって好ましい環境を作り出すことがあります。こうした条件がそろってしまうと、たとえ一時的に除去しても、適切な湿度管理や清掃を怠ってしまえばすぐにカビが再発してしまう可能性が高いのです。

カビの繁殖を抑えるためには、まず温度と湿度を適切にコントロールすることが大切です。次に、日常的な掃除やホコリの除去を徹底することで、カビの栄養源となり得る物質を減らしてあげると効果的です。このように、カビは温度と湿度、そして栄養がそろった環境下で一気に成長します。壁にカビが生える仕組みを理解することが、根本的な対策を打ち出すための第一歩といえるでしょう。

壁カビを放置することのリスク

壁カビの放置は危険!見過ごせない健康被害と建物への深刻な影響

健康被害(アレルギー・呼吸器系疾患への影響)

壁に生えたカビをそのままにしておくと、私たちの健康に大きなリスクをもたらします。カビが発生すると、目には見えないほど微細なカビの胞子が空気中に漂い始めます。これらの胞子を吸い込むことで、アレルギー症状や呼吸器系のトラブルを引き起こす可能性が高まるのです。特に、小さなお子さまや高齢者、もともとアレルギー体質の方、あるいは気管支喘息など呼吸器系の疾患を抱えている方々は、その影響をより強く受けやすいといえます。

カビの胞子が体内に取り込まれると、くしゃみや鼻水、目のかゆみといったアレルギー反応が現れる場合があります。これらの初期症状が長引くと、咳や喉の痛みなどの呼吸器症状に発展し、気管支炎や肺炎を引き起こす危険性も否定できません。また、カビの種類によっては、特有の毒素(マイコトキシン)を生成する場合もあり、さらなる健康リスクを増大させることもあります。

さらに、こうした体調不良が慢性化すると、睡眠障害や倦怠感など生活全般にわたって影響を及ぼし、仕事や学業のパフォーマンスにも支障をきたす可能性が高まります。家族間でカビの影響を受ける人が増えれば、家庭内の環境そのものが不衛生な状態に陥り、気分まで滅入ってしまうことでストレスが蓄積しやすくなるでしょう。

このように、壁カビの放置は家の見た目が悪くなるだけでなく、住む人の身体や心の健康にまで深刻な影響を及ぼします。健康を守るためには、日常的な換気や清掃に加え、専門家によるカビ対策を受けることがとても大切です。早めの対応が結果的に医療費の抑制や生活の質の向上にもつながるため、壁にカビを見つけたら放置せず、適切な処置を行いましょう。

建物へのダメージ(壁紙の剥がれ・構造劣化)

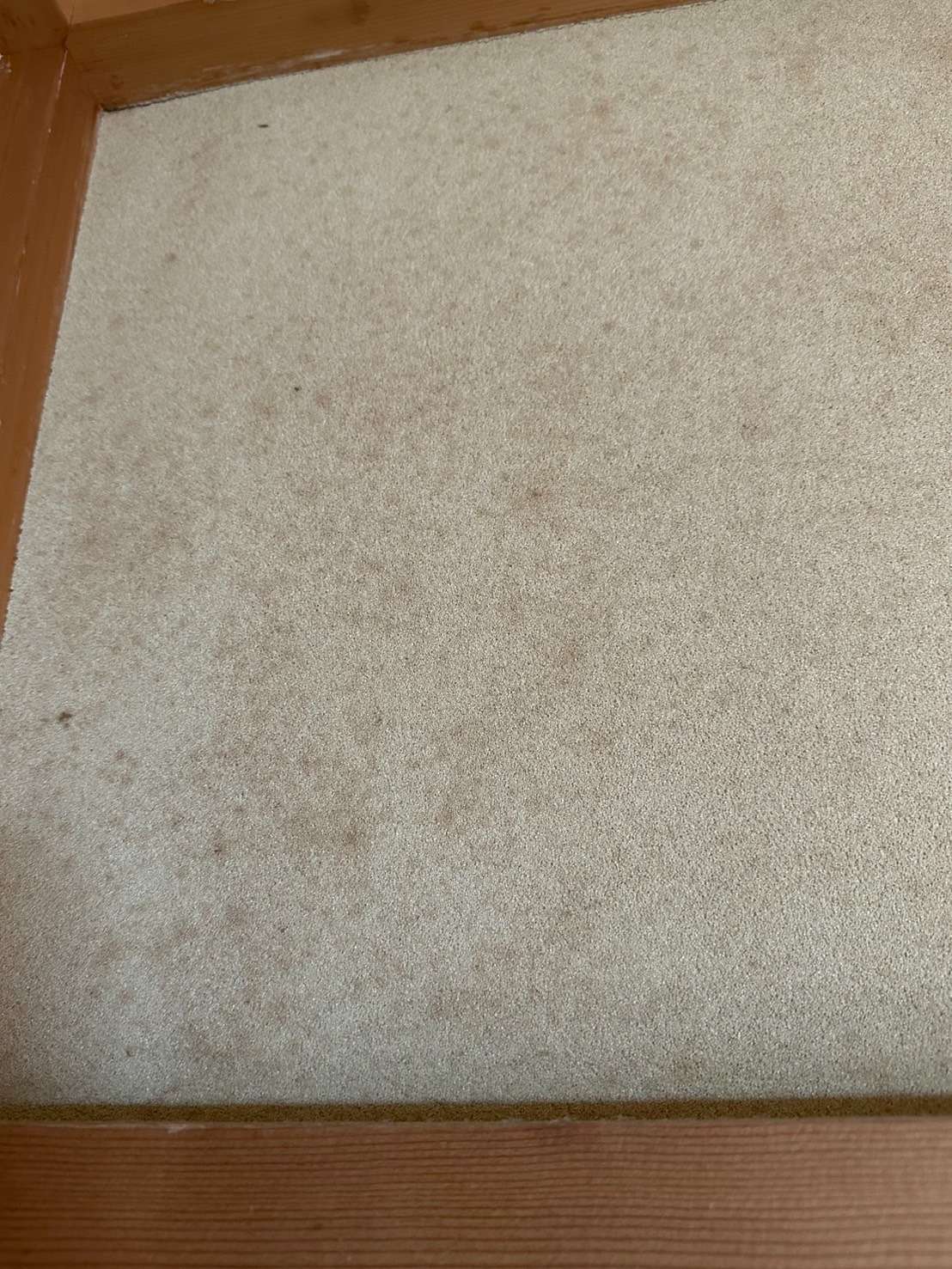

壁カビを放置することは、建物そのものに深刻なダメージを与えるリスクを高める行為でもあります。見た目として分かりやすいのは、壁紙が変色したり剥がれたりすることでしょう。カビが繁殖すると、その部分の糊や繊維を徐々に侵食し、やがて壁紙がはがれ落ちてしまいます。さらに、カビ特有の黒や緑色のシミが広がることで見た目が非常に悪くなり、部屋全体が不衛生な印象となるのです。

しかし、問題はそれだけにとどまりません。壁の下地や構造材にまでカビが入り込むと、木材部分の腐食やコンクリート部分の劣化といった深刻な状態に陥る場合があります。特に、木造住宅の場合は、湿気を多く含んだ部分にカビが繁殖しやすく、時間の経過とともに構造材の強度が落ちる可能性が高まります。建物の耐久性が低下すれば、地震や台風などの自然災害に対する安全性も大きく損なわれてしまうため、非常に危険です。

また、壁裏や天井裏で広範囲にカビが進行しているケースでは、カビの根が深く張り巡らされることで修繕コストが大幅に上がる恐れがあります。カビの除去作業だけではなく、劣化した建材や壁紙の張り替え、場合によっては大規模なリフォームが必要になることもあるでしょう。結果的に、早期に対処していれば軽微な費用で済んだはずのトラブルが、長期の放置によって大掛かりな工事へと発展するケースは少なくありません。

さらに、カビが放つ独特のニオイは部屋に充満し、住人の快適さを損なうだけでなく、来客があった際にも大きなマイナス印象を与えてしまいます。こうした建物の劣化やイメージダウンは、資産価値の低下にもつながるでしょう。建物を長持ちさせ、快適な住環境を保つためにも、壁カビは早めに発見し、適切な対策を取ることが肝心です。

壁カビのチェックポイントと対策の初動

初動が肝心!壁カビを的確に見極め、早期に対処するためのポイント

どんなタイプのカビか?発生範囲をどう見極める?

壁カビが発生した場合、まずチェックしたいのが「どんなタイプのカビが、どれだけの範囲で広がっているのか」という点です。カビには黒カビや青カビ、白カビ、緑カビなど色や形状が異なる種類があり、種類によっては健康への影響度や繁殖スピードが変わってきます。例えば、一般的に黒カビは見た目に黒い斑点が集まりやすく、見つけやすい一方で、胞子を大量に放出しやすいためアレルギー症状などを引き起こすリスクが高いとされています。一方、白カビや青カビは、一見ホコリや汚れと区別がつきにくいことが多いため、気づかないうちに広範囲へ広がってしまうケースも少なくありません。

カビの色や形状、そして発生箇所をしっかりと観察し、壁紙表面だけでなく、壁紙の隙間や下地まで浸食していないかを確認することが大切です。また、発生している場所が湿度の高い水回りや結露が生じやすい窓際、あるいは押し入れなどの換気不足になりがちな空間かどうかもチェックポイントの一つとなります。どのような環境下でカビが繁殖しているかを把握することで、その後の対策や再発防止策をより効果的に講じることが可能です。

さらに、発生範囲がどの程度広がっているかを把握するためには、表面に見える部分だけでなく、家具の裏や壁と壁の接合部分、カーテンレール付近など、普段はあまり意識しない箇所も入念に調べてみましょう。壁裏や天井裏など、目の届かない場所まで含めて大規模にカビが根を張っている場合、表面的な掃除では到底追いつかないこともあります。カビの発生源を特定し、範囲がどこまで広がっているかを正確に見極めることが、効果的な対処の第一歩なのです。とりわけ広範囲にわたってカビが広がっている場合や、壁の素材が著しく劣化しているようならば、専門家の目による正確な診断が必要です。こうした初期調査をしっかり行うことで、無駄な手間やコストを抑えつつ、安全で確実なカビ対策につなげることができるでしょう。

応急処置と専門家に依頼するタイミング

壁にカビを発見した際、まずは早めに応急処置を行うことが肝心です。手始めに、窓を開けたり扇風機や換気扇を活用したりして室内の通気を確保し、湿度を下げましょう。カビは湿気の多い環境下で急速に繁殖するため、湿度を抑えるだけでも拡大を一定程度食い止めることができます。次に、表面に付着しているカビを拭き取る場合は、ゴム手袋やマスクを着用し、なるべくカビの胞子を吸い込まないように注意しながら行うことが大切です。このとき、アルコール系の除菌スプレーや市販のカビ除去剤を使用してもよいのですが、カビのタイプや壁の素材によっては逆効果になることもあるため、扱いには十分配慮しましょう。

ただし、カビが既に広範囲に及んでいたり、壁紙や下地がダメージを受けている場合は、自己流の応急処置だけでは十分に対処できないことが多いのも事実です。特に、壁内部にまでカビが入り込んでいるケースでは、表面を拭き取るだけでは再発リスクを取り除けません。また、強い薬剤の使用は、適切な換気をしないと室内環境や住人の健康を損ねる恐れもあります。こうした状況では、迷わず専門家に相談することが賢明でしょう。カビの種類の判別や発生範囲の正確な調査、そして壁材に応じた除去手法の選定は、やはりプロの知識と経験が必要不可欠です。

専門家への依頼のタイミングとしては、「自分での応急処置でなかなか改善されない」「黒や緑色の大きなシミが広範囲に確認できる」「壁紙が大きく剥がれてきている」などのケースが分かりやすい目安となります。さらに、家族や住人の中にアレルギー症状や呼吸器系の疾患を持つ方がいる場合は、健康リスクを最小限に抑えるためにも、早期にプロの手を借りた方が安心です。応急処置はあくまで被害の拡大を抑えるための一時的な対応と割り切り、できるだけ早く専門家に依頼して正しい方法で根本的なカビ除去を行うことが、長期的な安心と健康的な住環境を守る近道となるでしょう。

MIST工法®による安全・確実な除去方法

根本からカビを断つ!MIST工法®で実現する安全・確実な除去プロセス

MIST工法®のメリット(安全性・持続性など)

MIST工法®は、カビ問題に特化したプロの視点から生み出された独自の技術であり、安全性と持続性に優れている点が大きな特徴です。従来のカビ除去では、強力な薬剤を用いることでカビを一時的に抑え込むことが主流でしたが、それに伴う健康リスクや再発リスクは常に懸念材料でした。MIST工法®が目指すのは、こうした危険性を最小限に抑えつつ、長期的に安定した効果を得られるソリューションを提供することです。具体的には、人体やペット、そして住環境に配慮した薬剤や施工方法を採用しているため、小さなお子さまや高齢者がいるご家庭でも安心して導入できるのが強みといえます。

また、MIST工法®は「カビを根本から断つ」という視点を重視しているため、一時的に表面をきれいにするだけではなく、建物の内部や壁の下地までしっかりアプローチする仕組みを備えています。カビの根は肉眼では確認しづらい場合も多く、表面的な掃除だけでは取り切れないことがしばしばあります。しかし、この工法では微粒子レベルのミストを空間全体に行き渡らせることで、壁や天井の隙間、配管周りなど、カビが潜みやすいあらゆる場所にまで効果を届けることが可能です。さらに、防カビ剤の成分が残留することで、再発を抑制し、長期間にわたって清潔な状態を維持することを目指しています。

加えて、施工に用いられる薬剤も安全性にこだわって開発されています。一般的な殺菌剤のように刺激が強く、施工後に独特のニオイが残ることが少ないため、日常生活への影響を最小限に抑えられるのです。その結果、作業中や作業後にも室内に滞在することが可能となり、ご家族の負担を軽減できます。こうした総合的なメリットによって、MIST工法®はプロによるカビ対策のなかでも安心・確実な選択肢として注目を集めているのです。

カビ取りから除菌・抗菌コートまでの一貫作業

MIST工法®のもう一つの大きな魅力は、カビ取りから除菌・抗菌コートまでを包括的に行う「一貫作業」によって、カビ問題を根本的に解決できる点です。一般的なカビ対策では、まずカビを洗浄や拭き取りで除去し、その後に別途除菌作業や抗菌加工を施すといった手間がかかりやすいものです。また、それぞれの作業を異なる業者に依頼するケースもあり、スケジュールの調整やコスト面での負担が大きくなることも珍しくありません。MIST工法®では、これらのステップを一度の施工で集中的に行うため、効率的かつ効果的なカビ対策を実現できます。

まず、カビを取り除く段階で活躍するのが、高い浸透力を持つミスト技術です。壁の表面はもちろん、壁紙の隙間や下地に入り込んだカビの根にもアプローチすることで、目に見える部分だけでなく、見えない部分まで徹底的に除去することが可能です。次に行われる除菌処理によって、カビ胞子や雑菌をさらに根絶やしにし、室内全体の衛生環境を大幅に向上させます。これによって、アレルギーや呼吸器系疾患など健康に悪影響を及ぼす可能性がある微生物を効果的に排除することができるのです。

さらに、最後に行われる抗菌コートによって、再発を抑えながら清潔な環境を長期的に維持します。このコーティング剤は、カビや細菌が付着しにくくなるだけでなく、定期的な清掃や換気とあわせることで、将来的なカビ発生のリスクを大幅に低減させる役割を担います。こうした一連の流れを一度に行うことで、施工日数やコストを最小限に抑えつつ、確かな効果を実感できるのが大きなポイントです。結果として、施工後は見た目がきれいになるだけでなく、生活環境そのものが衛生的かつ快適な空間へと生まれ変わります。カビに悩む人々にとって、MIST工法®は「再発しづらい家づくり」をサポートする頼れるパートナーといえるでしょう。

壁材別に見るカビ除去のポイント

素材ごとに異なる対策を把握して、壁を傷めずカビを根本から除去しよう

クロス壁・コンクリート壁・木材壁への対処の違い

壁に発生したカビを除去する際には、壁材に応じた対処法を選ぶことが重要です。まずクロス壁の場合は、多くの住宅で採用されている素材だけに、見た目の汚れやシミが目立ちやすい反面、表面がビニールクロスなどでコーティングされているため比較的洗浄しやすいといえます。ただし、カビが下地まで進行している可能性もあるので、念入りにチェックしてから除去を行いましょう。洗浄の際は、柔らかい布に洗浄剤を染み込ませ、軽く叩くようにして表面を拭き取るのがポイントです。強くこするとクロスを傷つけてしまうことがあるため、慎重に作業を進める必要があります。拭き取り後はしっかりと乾燥させ、可能であれば抗菌処理を施しておくと再発リスクを下げられます。

一方、コンクリート壁の場合は、表面にザラつきがあったり、塗装が施されていたりとさまざまなパターンが考えられます。カビがコンクリートの細かな隙間に入り込んでいるケースも多いため、表面だけを拭き取っても根本的な解決になりにくいのが難点です。高圧洗浄や専用のブラシなどを用いて、カビの根を除去していくことが理想ですが、住宅環境によっては施工が難しい場合もあるでしょう。専門家に相談することで、適切な洗浄方法や防カビ処理を選択し、コンクリートの劣化を防ぐためのケアを行うことが大切です。

木材壁に関しては、湿気を吸収しやすく放出もしやすいという特性があるため、一度カビが発生すると根が深く入り込みがちです。特に日本の気候は湿度が高いため、木材がカビの温床になりやすい点に注意が必要です。薬剤を使う際には、木目の奥まで浸透しすぎて変色や劣化を引き起こさないよう、成分や施工手順には細心の注意を払う必要があります。場合によっては、腐食が進んでいる部分を交換したり、専門家の手で防カビ加工を施すことが必要となるでしょう。木材の風合いを損なわず、かつカビを根絶する方法を選ぶためにも、早めの対処と専門的な知識が求められます。

市販の薬剤との相性と注意点

壁カビを除去するために市販の薬剤を活用する際は、壁材との相性や安全性に十分留意することが欠かせません。たとえば、塩素系のカビ取り剤は強力な漂白作用があるため、クロス壁では変色や色落ちが起こる可能性があります。また、壁材が木や繊維製の場合、過度に薬剤が染み込みすぎて素材を傷めるケースも珍しくありません。市販薬剤のパッケージに記載されている使用方法や注意点をしっかり読み込んでから試し塗りを行い、小さな面積で様子を見ることがリスク回避の第一歩です。

さらに、薬剤を使用した後は十分な換気を行うことが大切です。塩素系やアルコール系の薬剤を使った場合、揮発する成分が目や喉を刺激することがあり、長時間吸引し続けると健康被害につながる恐れもあります。特に、小さなお子さまや高齢者、ペットがいるご家庭では、使用後しばらくはその場に立ち入らないようにするなどの配慮が必要です。薬剤同士を併用したり混ぜたりすると化学反応が起こる危険性もあるため、複数の製品を使う場合は必ず単体での効果を確認しましょう。

また、市販薬剤のみで対処しようとすると、一時的にはカビが落ちたように見えても、根本的な解決にならず再発を繰り返すことが多いのも現実です。とくに、壁の裏側までカビの根が伸びている場合、表面をいくらきれいにしても数日から数週間で再び黒ずみや嫌なニオイが発生する可能性があります。こうした状況を防ぐには、壁の構造や材質、カビの進行度合いをしっかり把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。市販薬剤はあくまで応急処置の手段として位置づけ、根本解決のためには適切な施工と再発防止策を合わせて実施することが、結果的に時間とコストを節約する近道になるでしょう。

再発を防ぐ予防策

カビの再発を防ぐには、日常の習慣づくりと定期的な点検が鍵!

湿気管理と換気の徹底(エアコン・換気扇の活用)

カビの再発を抑えるために、まず取り組みたいのが湿気管理と換気の徹底です。日本の気候は高温多湿であるため、室内には常に一定の湿気が存在しやすく、放置するとカビの温床になりかねません。とりわけ、梅雨時期や夏場などは湿度が高まるため、エアコンや除湿機を上手に活用して室内の湿度を40〜60%程度に保つことが理想です。湿度が高い状態が続くほど、壁や天井、家具の裏といった風通しの悪い場所にカビが繁殖しやすくなるので、こまめな換気や除湿は欠かせません。

換気については、窓を開けて自然の風を通すだけでなく、キッチンや浴室には必ず換気扇を回す習慣をつけましょう。料理や入浴によって発生する水蒸気や熱気は、室内の湿度を一気に高めてしまいます。調理中や入浴後だけでなく、その前後も含めてしばらく換気扇を回し続けることで、室内にこもりがちな湿気を効率的に排出できます。また、窓を開ける際には対角線上の窓やドアを同時に開放すると風の通り道ができ、より効果的に湿気を逃がすことが可能です。

エアコンを使用する際は、冷房機能や除湿機能を状況に応じて使い分けるのがポイントです。外気温が高くない場合には、冷房よりも除湿機能を活用して適度な温度と湿度をキープすると電気代の節約にもつながります。ただし、エアコン内部自体もカビの温床になりやすいので、定期的にフィルターや内部の清掃を行うことが大切です。フィルターが目詰まりしていると、室内の空気循環が悪くなるだけでなく、エアコン内部で増殖したカビの胞子が室内に拡散されるリスクも高まります。こうした点に気を配りながらエアコン・換気扇を上手に利用することで、室内環境を常に清潔かつ快適に保ち、カビの再発をしっかりと防ぐことができるでしょう。

定期的なメンテナンスとチェックの重要性

カビの再発を防止するうえで、もう一つ見逃せないのが「定期的なメンテナンスとチェック」です。いくら徹底した湿気管理や換気を行っていても、生活習慣や季節の変化によって建物の状態は刻々と変わるため、放っておくと知らぬ間にカビが発生しているケースもあります。特に壁の裏側や天井裏、床下など、普段は目が届きにくい場所では、少しの結露や水漏れが長期間続くことで、気づいたときにはカビが大規模に繁殖してしまうことも珍しくありません。

そこで大切なのは、普段から住まいの各所を意識的にチェックすることです。例えば、壁紙にほんのわずかな変色やふくらみ、異臭などを感じたら、早めに原因を探りましょう。結露が発生しがちな窓やサッシ周り、浴室や洗面所のコーナー、押し入れやクローゼットの奥などは特に念入りに確認すると安心です。定期的に家具を動かして壁との隙間を点検したり、換気扇やエアコンのフィルター、浴室乾燥機能の動作状況をチェックするだけでも、カビの再発を早期に発見できる可能性がぐっと高まります。

また、建物自体の老朽化や水回りの設備不良が原因でカビが発生している場合には、根本的な修理やリフォームが必要となることもあります。小さなひび割れや水漏れを放置していると、内部でカビが進行し続けるだけでなく、構造材の劣化やシロアリ被害など、さらなるトラブルを招くリスクもあるのです。こうした大きな損害を未然に防ぐためにも、プロによる定期的な点検やメンテナンスを受けるのは非常に有効です。

定期的なチェックとメンテナンスを怠らず、異常を感じた際にはすぐに対処することで、カビはもちろん、建物全体の健康や資産価値を長く保つことができます。些細なトラブルを「これくらい大丈夫だろう」と見過ごさない姿勢が、結果的に大きな被害やコストを防ぎ、安心して暮らせる住まいを実現する鍵となるのです。

まとめとカビバスターズへのご相談案内

住まいの健康を長く守るために、プロのサポートを活用しよう

定期的なプロの点検が安心な理由

カビの発生を未然に防ぎ、家族の健康を守るためには、日常的な掃除や換気だけでなく、定期的なプロの点検を受けることが大変重要です。なぜなら、カビというのは目に見える部分だけがすべてではなく、壁の裏や天井裏、床下など、普段の生活ではなかなか確認できない箇所にまで入り込みやすいからです。表面の黒ずみやシミを見つけて取り除いたとしても、根が深く張り巡らされている場合には、気づかぬうちに再発を繰り返してしまうことも少なくありません。

また、建物の構造や通気性、使用されている素材、さらには地域の気候条件など、カビの発生を左右する要因は多岐にわたります。プロの点検を受けることで、それぞれの住宅に合わせた的確なアドバイスを得られるのが大きなメリットです。たとえば、結露が発生しやすい窓周りにはどのような対策が効果的なのか、押し入れやクローゼット内での湿気管理はどうすればよいのかなど、具体的な助言をもらうことで、日常生活の中で実践しやすい防カビ習慣を取り入れられるでしょう。

さらに、プロの点検では、カビだけでなく建物の老朽化や水回りの不具合、換気設備の異常など、カビ被害に直結しやすい要因も総合的にチェックしてもらえます。もし問題が見つかった場合、早期に手を打てば大規模な修繕や工事を回避でき、コストを抑えつつ快適な住環境を維持することが可能となります。こうした継続的なメンテナンスは、家族の健康リスクを最小限に抑え、建物の資産価値を長期的に守っていくうえでも欠かせません。日頃のセルフチェックだけではカバーしきれない部分をプロに補ってもらうことで、安心・安全な暮らしを続けていくことができるのです。

カビバスターズ本部へのお問い合わせ方法

カビに関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひ私たちカビバスターズ本部へご連絡ください。お問い合わせ方法は複数ご用意しておりますので、お客さまのご都合に合わせて選んでいただけます。まずはお電話でのお問い合わせが最もシンプルな方法です。具体的な症状やご不安な点、疑問などを直接オペレーターへお伝えいただければ、状況を把握したうえで最適な対策や調査のご提案をさせていただきます。また、施工や見積もりのご予約、日程調整などもスムーズに進めることが可能です。

電話以外の方法としては、公式ホームページのお問い合わせフォームのご利用もおすすめです。現状の写真を添付できる場合は、具体的なカビの様子や広がりなどを共有していただけると、より的確なアドバイスを差し上げることができます。夜間や休日に思い立ったときでも送信いただければ、確認次第、担当スタッフからご連絡を差し上げますので、お忙しい方でも安心してご利用いただけます。メールでのやり取りを中心に進めたい方や、文章として残しておきたい方にはフォームが特に便利です。

さらに、SNSやチャットツールなどを通じて気軽にお問い合わせいただける場合もございますので、最新の窓口情報は常にホームページでご確認ください。なお、実際にご訪問して現地調査や施工を行う際には、スタッフが丁寧にヒアリングを行いながら作業内容をわかりやすく説明いたします。カビの状態や再発防止策についても詳しくアドバイスしますので、安心して施工をお任せいただけます。困ったときは迷わずカビバスターズ本部へ。迅速かつ的確な対応で、住まいのカビ問題を根本から解決いたします。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------