洗面台下のカビ臭トラブル徹底解決!MIST工法®カビバスターズが教える快適対策

2025/02/27

洗面台下のカビ臭トラブル徹底解決!MIST工法®カビバスターズが教える快適対策

負圧や排水管のゴムカバー不備が原因!? 湿気をシャットアウトして洗面台下を清潔に保つ秘訣

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。日々の生活で欠かせない洗面台ですが、ふと扉を開けた際に「なんだかカビ臭い…」と感じたことはありませんか?このカビ臭は、ただ不快なだけでなく、放置してしまうと建材の劣化や健康被害にもつながる厄介な問題です。そこで今回は、なぜ洗面台の下の棚がカビ臭くなりやすいのか、その原因と対策をじっくりと解説していきます。

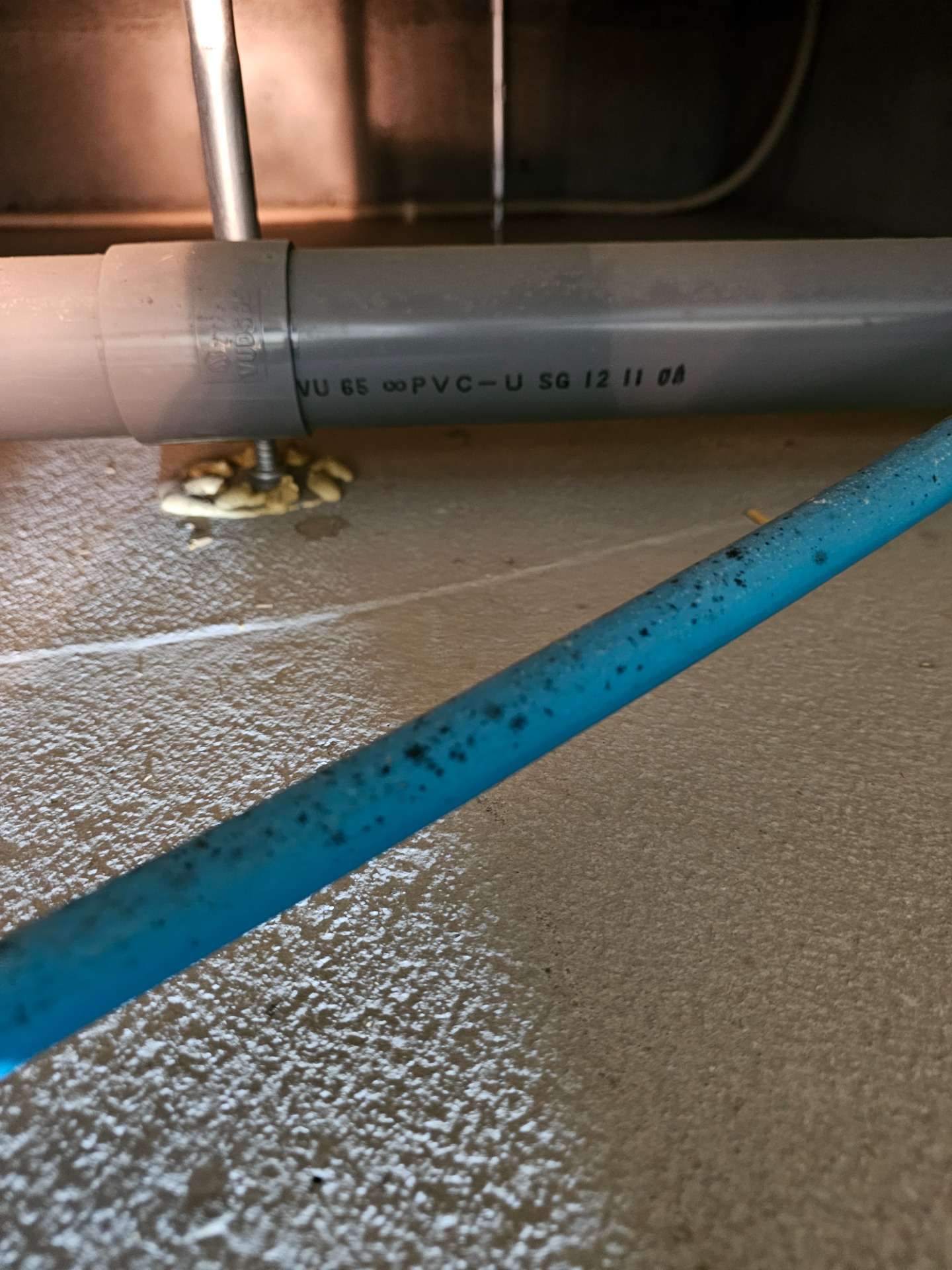

まず、洗面台周辺では、負圧によって床下の空気が逆流しやすいという特徴があります。これは家屋の構造上、換気のバランスが崩れることで室内よりも床下の気圧が高くなり、床下から湿った空気やカビ胞子が吸い上げられてしまうためです。特に排水管まわりの塩ビ管と蛇腹ホースをつなぐゴムカバーが無かったり、外れていたりすると、そこからさらに湿気がこもりやすくなり、カビの温床をつくってしまいます。

また、洗面台下の棚は普段目が行き届きにくいことに加え、水を頻繁に使うエリアであるため、万が一床下で小さな漏水が起きていても気づきにくい場所でもあります。漏水によって建材が湿気を含んだ状態が続くと、どうしてもカビが発生しやすくなり、独特のカビ臭が広がってしまいます。こうしたカビ臭が家全体に蔓延すると、居住者の体調にも影響を及ぼす恐れがあるため、早めの対策が肝心です。

当社のMIST工法®は、床下や壁内部まで微細なミスト薬剤を行き渡らせ、カビや菌を根本から除去する独自の工法です。通常のクリーニングでは届きにくい箇所にも薬剤を行き届かせることで、しつこいカビ臭の発生源を徹底的に抑え込むことが可能です。洗面台下のカビ臭にお悩みの方は、ぜひ専門の知識と技術を持つわたしたちカビバスターズにご相談ください。家の中の空気環境を根本から改善し、清潔で快適な住まいを取り戻すお手伝いをいたします。今後ともMIST工法®カビバスターズ本部をどうぞよろしくお願いいたします。

目次

洗面台下のカビ臭の正体とは?

洗面台下から漂う不快なカビ臭を徹底解明!その発生メカニズムと放置によるリスクを知ろう

カビ臭が放つ独特なにおいのメカニズム

カビ臭の原因となる独特なにおいは、カビが成長する過程で放出する揮発性有機化合物(MVOC)によるものです。カビは湿度や温度、栄養分がそろった環境下で繁殖し、菌糸を伸ばしながらその活動を続けます。その際に微生物同士が代謝を行い、目には見えないレベルの化学物質を放出するのです。これがカビ臭と呼ばれる不快なにおいの正体であり、一般的な消臭剤や芳香剤を使っても一時的ににおいを紛らわせるだけで、根本原因の除去には至りません。

とりわけ洗面台下は、排水管や床下との接点が多く、気づかないうちに湿気がこもりやすいエリアです。さらに洗剤やシャンプーなどが収納され、これらの成分がカビの栄養源となる可能性もあるため、一度カビが繁殖するとにおいが強くなることがあります。加えて、家屋の構造によっては負圧の状態が生じ、床下にたまった空気を洗面台下へ吸い込むケースも考えられます。床下で発生しているカビの胞子やにおいのもとが、このような負圧をきっかけに室内へと流れ込むのです。

カビが放つMVOCは不快感を生むだけでなく、体質や体調によっては頭痛や鼻水、のどの痛みなどを引き起こす原因にもなり得ます。そのため、単純に「嫌なにおいがする」というだけで済ませず、発生源となるカビ自体をしっかり取り除くことが重要です。におい消しに頼るだけでは根本的な解決にはならず、洗面台下の構造や湿気の通り道、さらには排水管周りの状態などをチェックし、適切なカビ対策を施す必要があります。カビ臭のメカニズムを正しく理解し、早めの対処で健康的な住環境を守りましょう。

放置すると起こりうるリスク

洗面台下のカビ臭を放置してしまうと、住まいの環境だけでなく健康面にもさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。まず、カビが広範囲にわたって繁殖すると、建材そのものが劣化してしまい、修繕費用が大幅にかさむことが考えられます。特に洗面台周辺では、下地材や収納棚などが湿気を吸収して腐食や変色を引き起こし、交換やリフォームが必要になるケースも珍しくありません。また、カビの広がりが床下部分まで進行すれば、家全体の耐久性にも影響を及ぼす可能性があるため、建物の寿命を縮める重大なリスクとなるのです。

さらに、見過ごせないのがカビがもたらす健康へのリスクです。カビの胞子や微生物が発するMVOCは、鼻炎や喘息などのアレルギー症状を誘発・悪化させる恐れがあります。特に小さな子どもや高齢者、免疫力が低下している方にとっては、体調不良を長引かせたり症状を深刻化させたりする原因にもなり得るのです。カビは目に見えなくても空気中に胞子を飛散させ、その胞子を吸い込むことで気管支や肺に影響が出る可能性も考えられます。カビ臭が続くということは、それだけ多くの胞子が常に室内に存在しているサインとも言えるでしょう。

また、においの問題は生活の質にも直結します。来客があった際にカビ臭が漂っていると印象が悪くなり、ご家族自身も不快感やストレスを感じながら生活を送ることになります。精神的なストレスは体調不良を引き起こす要因にもなりやすく、住環境の悪化によって生活の質が大きく下がってしまうことは否めません。以上のように、洗面台下のカビ臭を軽視することは多面的なリスクを抱えることになるため、早めに対策を行い、快適で健やかな住まいを維持することが重要です。

カビ臭が発生する主な原因

洗面台下のカビ臭が止まらない!考えられる3つの主な原因とその対策を徹底解説

1. 負圧で床下の空気が侵入する

洗面台下のカビ臭の原因としてまず考えられるのが、家屋内の気圧バランスの乱れによる「負圧現象」です。一般的な住宅は換気扇やエアコンの使用に伴い、室内の空気を外へ排出する工程が生じますが、その際に屋内の気圧が下がることがあり、これを負圧と呼びます。負圧状態になると、気圧の高い床下や屋外から空気が押し上げられる形で室内へ侵入しようとするのです。洗面台下は排水管などによって床下とつながっているため、負圧による空気の流れ込みが起こりやすいポイントの一つでもあります。

床下には湿気やホコリ、さらにはカビの胞子やバクテリアが集まりやすく、排水管周辺の隙間や劣化部分から負圧に引き寄せられて洗面台下へ侵入します。これがカビ臭や不快なにおいの元凶となるわけです。家屋全体の通気設計や換気装置のメンテナンス不良が続くと、負圧が常態化するケースもあり、洗面台のみならず他の水回りでも同様の問題が発生しかねません。とくに築年数が経過した住宅では、床下の湿度管理が不十分だったり、換気口が塞がれていたりすることで、負圧と湿気が相乗してカビ発生を加速させる可能性があります。

この負圧対策としては、まず換気のバランスを見直すことが大切です。換気扇やエアコンを使用する際に室内の密閉度が高すぎないか、各部屋の通気口がしっかり機能しているかを確認し、必要があれば専門業者に依頼して家全体の換気経路を再点検することをおすすめします。また、洗面台の下を定期的に点検し、負圧で吸い込まれるようなすき間や経年劣化による開口部があれば、補修やパッキンの取り替えなどを検討すると良いでしょう。負圧の原因を正しく把握し、適切に対処することで、洗面台下のカビ臭を抑制し、清潔な空間を維持する第一歩となります。

2. 排水管のゴムカバーが無い・外れている

洗面台下の排水管には、塩ビ管と蛇腹ホースなどをつなぐ接続部分にゴム製のカバーやパッキンが取り付けられていることが一般的です。このゴムカバーは、床下からの空気や湿気を遮断し、さらに排水管からのにおい漏れを防ぐ重要な役割を担っています。しかし、長年使用しているうちに劣化や破損が進んだり、何らかの拍子で外れてしまったりした場合、そこから湿気が大量に侵入しやすくなり、カビの発生を招く要因となるのです。

ゴムカバーが無い・外れている状態が続くと、排水管を通して床下の湿気はもちろん、下水由来のにおいも室内に入り込みやすくなります。また、シャンプーや洗剤の成分が混ざった排水が通過するため、接続部分には石けんカスなどが付着しやすく、これらはカビにとって格好の栄養源となります。排水管と棚のすき間、あるいはゴムパッキンの隙間に水気が溜まると、そこはカビ繁殖の温床となり、不快なにおいの原因がどんどん増幅していくのです。

定期的に点検をしないと、「排水管が少しぐらい緩んでいても大丈夫」「ゴムカバーがなくてもにおいはあまり気にならない」などと思って放置しがちですが、実はその見えないところでカビの勢力が拡大している可能性があります。対策としては、まずは排水管周りのゴムカバーがしっかり装着され、ひび割れや劣化がないかをチェックしましょう。もし破損や劣化を見つけた場合は、ホームセンターなどで適合する部品を購入し、自分で交換するか、専門家に依頼して確実に取り付けてもらうことが得策です。適切なゴムカバーのメンテナンスを行うだけでも、洗面台下のカビ臭を予防・軽減できる効果は大きく、長期的な住まいの健康維持につながります。

3. 床下での漏水による湿度上昇

洗面台下のカビ臭対策を行っていても、なかなかにおいが消えない場合に見落とされがちなのが「床下での漏水」です。水回りである洗面所やキッチン、トイレなどは、給水管や排水管の老朽化や接続不良によって、少しずつ水が漏れ続けることが起こりえます。目に見える大きな漏水であればすぐに発見できますが、わずかな水漏れが床下で進行していると、普段は気づきにくく、結果的にカビの発生源を見逃してしまうのです。

漏水が続くと、床下の湿度は常に高い状態を維持してしまいます。湿気は床材や下地材に吸収され、そこがカビや雑菌の温床となります。さらに、洗面台下は収納スペースとして閉鎖的になっていることが多いため、この湿った空気が行き場を失い、カビ臭となって充満しやすくなるのです。カビが発生した床下では、建材の腐食やシロアリの被害も誘発されるリスクがあり、一見するとカビ臭だけの問題に見えても、実は建物全体の耐久性を損なう深刻な状況に陥る可能性があります。

床下での漏水を特定するには、専門家による点検や床下カメラの使用などが効果的です。自力で確認する場合は、洗面台下を空にして懐中電灯で覗き込み、配管や床材に染みのような跡がないかをチェックしてみましょう。万が一、水滴や変色が見られる場合には、早急に水道業者やリフォーム会社へ相談して修繕を進めることが大切です。漏水を解消しなければ、カビ対策をどれだけ頑張っても再発リスクが残ってしまいます。根本原因を取り除き、適切な補修とカビ除去を行うことで、洗面台下だけでなく住まい全体を安心・安全に保つことが可能となるのです。

洗面台下の棚がカビやすい理由

洗面台下の棚はなぜカビが繁殖しやすい?湿気とデッドスペースが招くトラブルの原因を探る

水回り特有の湿気と換気不足

洗面台下の棚がカビやすい一番の要因として挙げられるのが、水回りならではの高い湿度です。洗面所は毎日の洗顔や歯磨き、手洗いなどで頻繁に水を使用する場所であり、そのぶん水蒸気が発生しやすい環境と言えます。特に洗面台の近くにはお風呂場や洗濯機が設置されていることも多く、これらの設備からの湿気が重なり、洗面所全体が湿度の高い状態になりがちです。しかし意外と見落としがちなのは、この湿気を十分に外へ排出できていない、換気不足の問題です。

換気扇がついていても、使用時間が短かったり、フィルターが目詰まりを起こしていたりすると、効率的に湿気を外へ放出できずに室内へ滞留させてしまいます。また窓を開けることができる場合でも、室外の気温や湿度の関係でうまく空気の流れが作れないと、結果的に湿気がこもる原因となるのです。こうした状況下では、洗面台下の棚という暗く閉鎖されたスペースに湿気がたまりやすく、カビの繁殖に適した環境が整ってしまいます。

さらに、水回りにはどうしても水滴や飛沫が発生しやすく、棚の中にしまっている洗剤や小物などが濡れることも考えられます。こうした水滴が棚板や隙間に染み込み、十分に乾燥しない状態が続くと、木材や合板などが常にジメジメしたままとなり、カビの栄養源となるホコリや石けんカスもくっつきやすくなります。結果的にカビの繁殖スピードが加速し、不快なにおいや体調不良の原因ともなるのです。洗面台下を清潔に保つためには、水回りの湿気対策と換気状況の見直しが何よりも重要になります。

見落とされがちなデッドスペース

洗面台下の棚は、収納スペースとして活用される一方で、奥まった場所や隙間が多く、日常的に掃除やメンテナンスが行き届きにくいという欠点があります。普段よく使う洗剤やタオルなどを手前に置き、奥の方にはめったに使わないアイテムを収納している場合、気づかないうちに奥のスペースが湿気やホコリ、カビの温床となっているケースが少なくありません。これは水回り特有の湿気とも相まって、見落とされがちなデッドスペースがカビを繁殖させる大きな要因の一つとなるのです。

特に棚の奥や底面は光が届きにくく、空気も循環しにくいので、カビの生育条件が整いやすい環境になりがちです。カビは暗所を好むうえ、温度や湿度が適度に高いと爆発的に増殖する可能性があるため、こうしたデッドスペースを長期間放置することは非常に危険と言えます。カビが繁殖してしまうと、見た目の問題だけではなく、カビ臭や健康被害も誘発しやすくなるため、定期的な点検と清掃が欠かせません。

また、洗面台の下には排水管や給水管が通っているため、ほんの小さな水漏れや接合部の緩みなどがあった場合、それらが見えにくい部分であればあるほど発見が遅れ、カビ発生や建材の腐食が広がるリスクが高まります。デッドスペースを有効に使うために収納を工夫することは大切ですが、一方でその背後に何が起きているのかを定期的にチェックしなければ、知らないうちにカビや水漏れなどのトラブルに直面する可能性があるのです。日常の掃除では見逃しがちなデッドスペースにこそ意識を向け、こまめに点検とメンテナンスを行うことで、洗面台下の棚を清潔でカビのない快適な状態に保つことができます。

MIST工法®で徹底的にカビを撃退

目に見えないカビの根源まで一網打尽!MIST工法®が可能にする徹底除去の秘訣とは

微細ミスト薬剤の効果と仕組み

MIST工法®は、その名の通り「ミスト(霧状)」の薬剤を用いてカビを徹底的に除去する工法です。最大の特徴は、薬剤をミスト状に噴霧することで、通常の噴射や散布では届きにくい隙間や奥まった空間にも微細な粒子を行き渡らせる点にあります。例えば、洗面台下の棚などは暗く換気の行き届きにくい箇所であり、目視できないレベルの凹凸や素材のつなぎ目などにカビが潜んでいることが多いものです。しかし、MIST工法®ではそのようなデッドスペースにも均一にミストが広がり、カビの根本を狙い撃ちすることが可能です。

さらに、この工法で使用される薬剤は、カビや菌を強力に除去しながらも、使用後には揮発していく特性を併せ持っているため、居住者やペットへの影響を最小限に抑えられるように配慮されています。一般的な薬剤と異なり、広い範囲を一度に処理できるうえ、壁や床下など構造体の奥深くまで浸透していくのが特徴です。これにより、カビの胞子や菌糸を表面からだけでなく、内部からも死滅させることができ、再発を防止する効果が高まります。カビは根を深く張る性質があり、表面的な拭き取りだけでは十分に除去できないため、こうした「浸透力」がカビ除去には欠かせないのです。

また、MIST工法®は現場の状況に応じて薬剤の濃度や噴霧方法を調整することが可能です。専門スタッフが洗面台下や床下など、湿度や通気状況が悪い場所を詳細に調べ、最適な処置を施します。カビの種類や繁殖状況は住宅ごとに異なるため、その場に合わせてアプローチを変えられる柔軟性も大きな魅力です。結果として、見た目はもちろん、においや空気環境そのものを改善する効果が期待できるのがMIST工法®の強みと言えるでしょう。

通常のクリーニングとの違い

カビを除去する方法としては、一般的に漂白剤やアルコール系の洗浄剤でこすり落とす、もしくは拭き取るといったクリーニングが考えられます。しかし、これらの方法では「表面的にきれいに見える」だけの状態にとどまりがちです。カビは根を深く伸ばして繁殖し、目に見える部分だけでなく、建材内部や微細な隙間にも入り込んでいます。そのため、通常のクリーニングでは隠れた部分まで完全には届かず、再び湿気が高まったときにカビが容易に再発してしまうのです。

一方、MIST工法®では微細なミスト薬剤が建材の内部や凹凸、隙間の奥まで浸透し、そこに潜むカビの根源を死滅させます。その結果、再発のリスクを大幅に抑えられるだけでなく、作業後のにおいも格段に軽減しやすいというメリットがあります。通常のクリーニングでは、頑固なカビ臭がなかなか取れず、消臭剤や芳香剤でごまかすしかないというケースが多いのですが、カビの本体と胞子をしっかり除去できれば、根本的に臭気の原因を断つことが可能になります。

また、MIST工法®は作業の効率性と安全性の両面で優れている点も特徴です。人力でブラッシングや拭き取りをすると、広い面積をカバーするのには時間がかかるうえ、清掃する人がカビの胞子を吸い込むリスクも高まります。対して、ミストを均一に噴霧する作業は短時間で広範囲を処理しやすく、保護具などの安全対策を行ったうえで実施すれば、作業者も利用者も安心してカビ除去を任せられます。こうした点から、MIST工法®は単なるクリーニングとは異なり、住まいの衛生環境を根本的かつ包括的に改善する手段として注目を集めているのです。

日常からできるカビ予防のポイント

カビを寄せ付けない生活習慣とは?今すぐ始めたい予防策で健康と住まいを守ろう

1. ゴムカバーの点検・メンテナンス

洗面台やキッチンなど、水回りに設置された排水管には、配管と蛇腹ホースを接続するゴムカバーが使われていることが多く、このゴムカバーは湿気やにおい、さらには虫の侵入などを防ぐ重要な役割を担っています。しかし、毎日使っているうちに経年劣化によってひび割れたり、何らかの拍子で外れてしまったりすることがあるため、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。ゴムカバーが壊れていると、排水管から発生するにおいだけでなく、床下のカビ胞子や湿気が室内に流れ込みやすくなり、カビの発生を助長する原因となります。とりわけ洗面台の下は暗く、狭いスペースであるため、カビや臭気がこもりやすい点に注意が必要です。

点検の際には、ゴムカバーのゆるみや破れ、パッキン部分の変色や硬化などをチェックし、違和感があれば早めに交換を検討しましょう。ホームセンターなどで自分の配管に合ったサイズのゴムカバーやパッキンを購入し、すぐに取り替えることができますが、取り付けが難しい場合や配管自体に不具合がある場合は、専門業者に依頼するのが安心です。また、普段から洗面台やシンク下の収納物を整理しておくと、ゴムカバー周辺の状態を定期的に確認しやすくなります。ゴムカバーは地味な存在ですが、カビ予防や衛生管理の要とも言える大切なパーツですので、面倒がらずにこまめにチェックを行いましょう。

2. 適切な換気・除湿対策

水回りである洗面所やキッチン、浴室などは、日々の生活で大量の水蒸気が発生しやすく、その結果、室内に湿気がこもりやすい傾向があります。カビは湿度の高い環境を好むため、まずは適切な換気と除湿を行うことで、カビが繁殖しにくい状態を作り出すことが大切です。例えば、洗面所に窓がある場合は、こまめに開けて空気を入れ替え、換気扇を併用して室内の湿気を逃がすよう心がけましょう。冬場や雨の日などで窓を開けにくい場合は、換気扇を長めに回す、除湿機やサーキュレーターを活用して空気の循環を促すといった工夫も効果的です。

また、浴室からの湿気が洗面所に流れ込むことも少なくありません。入浴後は浴室内の水滴を拭き取ったり、換気扇や乾燥機能を使ってなるべく早く乾燥させたりすると、洗面所への湿気の影響を軽減できます。さらに、洗面台下の棚にはタオルや洗剤などを収納することが多いですが、物がぎゅうぎゅうに詰まっていると空気が流れにくくなり、湿気が溜まりやすくなります。収納スペースにゆとりを持たせ、定期的に中身を取り出して清掃・乾燥させることで、カビの温床を作らないようにすることが大切です。適切な換気と除湿を習慣化すれば、洗面台下だけでなく住まい全体の空気環境が改善され、快適な生活を維持しやすくなります。

3. 異変を感じたら早めの専門家への相談

日常的な点検や換気対策をしっかり行っていても、カビ臭がなかなか取れない、あるいは目視でカビの根が深くまで広がっているのを確認したなど、異変を感じることがあるかもしれません。そういった場合は、迷わず早めに専門家へ相談するのが賢明です。カビは見える部分を拭き取っただけでは再発することが多く、床下や壁内にまで根を張っている可能性も考えられます。特に洗面台下は配管が集約され、水漏れや湿気が集中しやすい場所でもあるため、原因を特定しないまま自己流の対処を続けると、かえって状況を悪化させてしまうケースも珍しくありません。

専門家やカビ対策業者に依頼すると、カビの種類や発生源、建物構造を考慮したうえで最適な処置を提案してくれます。場合によっては、目に見えない部分を点検するために内視鏡カメラを使用することや、床下へ潜り込んで直接確認することも行います。原因が特定されれば、適切な薬剤処理や補修作業によってカビの再発を防ぎやすくなりますし、万一、配管や建材の損傷が発見された場合にも、早期に修繕することで大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。カビ被害は放置すればするほど建物のダメージや健康リスクが高まり、修繕費用もかさむ傾向にあるため、「おかしいな」と感じた時点でプロに相談することが、カビトラブルを最小限に抑えるコツと言えるでしょう。

まとめ:快適な住まいを取り戻すために

洗面台下から始まる住まいの快適化!最終チェックでカビを徹底対策し、健康と安心を取り戻そう

カビを見逃さず、根本的な対策を

洗面台下で発生したカビ臭や汚れは、単に「その場所だけの問題」と捉えがちですが、実は住まい全体の空気環境や健康リスクに直結する重大なサインでもあります。カビは湿気や温度、栄養源がそろえば急速に繁殖し、見える範囲だけ除去しても、建材や配管の裏、床下など目に届かない場所に根を張っているケースが多いのです。しかもカビから放出される胞子やMVOC(揮発性有機化合物)が室内の空気を汚染すると、家族の呼吸器系トラブルやアレルギー症状を引き起こす可能性も高まります。そのため、洗面台下のカビ臭に気づいた際は、「とりあえず拭いておく」「におい消しを置く」といった応急処置だけで済ませず、根本的な原因を突き止めることが重要です。

カビを根本的に対策するには、まず適切な点検が欠かせません。負圧が発生していないか、排水管のゴムカバーがきちんと装着されているか、床下での漏水や湿度上昇はないかといった各項目を入念にチェックし、原因を特定したうえで最適な施策を打つ必要があります。さらに、洗面台下だけでなく他の水回りや押入れ、浴室なども同時に点検すると、トラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。カビを見逃さずに早期発見・早期対策を行うことで、建材の腐食やシロアリ被害などの二次被害も最小限に抑えられ、長期的に見て住まいの安全性と快適性を維持することにつながります。確実なカビ対策を心がけることで、ご家族が安心して暮らせる住環境を取り戻す大きな一歩となるはずです。

MIST工法®カビバスターズへのお問い合わせ

カビ問題を早期に解決し、再発を防ぐためには、やはり専門の知識と技術を持つプロの力を借りることが最善策といえます。一般的な洗剤や漂白剤による対処で一時的に見た目がきれいになったとしても、カビの根が残っていれば、やがて同じ場所や周辺に再び繁殖してしまう可能性が高いのです。MIST工法®カビバスターズでは、微細ミスト薬剤を用いて建材の深部や狭い隙間に至るまでカビを徹底除去し、再発を防ぐためのアフターケアまでトータルに対応いたします。また、作業前には現地調査を行い、カビの種類や広がり具合、建物の構造をしっかりと把握したうえで最適な処置プランを提案しますので、無駄な費用が発生しにくいのも大きなメリットです。

洗面台下のカビ臭が気になる、床下や壁内の状態を一度調べてほしいなど、少しでも不安を覚えた場合は、お気軽にMIST工法®カビバスターズへご相談ください。お問い合わせから施工までの流れや費用の目安、具体的な作業工程などについて、専門のスタッフが丁寧にご案内いたします。カビ問題は時間が経てば経つほど建物へのダメージや健康リスクが増大してしまうため、「気づいたときが対策の始めどき」です。私たちの技術と経験を活かし、あなたの大切な住まいをカビから守るお手伝いをさせていただきます。どうぞ安心してお任せください。きれいで快適な住環境を取り戻すために、ぜひ一度ご連絡をお待ちしております。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------