カビの正体を知ろう!菌類の基礎から始めるMIST工法®カビ対策で安心空間を実現する方法

2025/02/18

カビの正体を知ろう!菌類の基礎から始めるMIST工法®カビ対策で安心空間を実現する方法

カビの原因となる「菌類」を正しく理解して、健康的な住まいと快適な生活環境を守りましょう

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。いつも私たちのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。私たちは、日常生活の中で見落とされがちだけれど、実はとても身近でありながら時に大きな問題となる「カビ」や「菌類」について、より正しく知っていただくための情報をお届けしています。カビと聞くと、「何となく不潔」「健康に悪い」「早く取り除きたい」といったネガティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、カビのもとになっている菌類の存在は、私たちの暮らしの中に深く根ざしており、発酵食品などの有益な面も含め、実は多岐にわたる役割を果たしています。

とはいえ、住まいに発生するカビは、放置すると見た目の汚れだけでなく、悪臭や体調不良を引き起こす原因にもなり得る厄介な問題です。そこで私たちは、培ってきた豊富な知識と専門技術を活かし、「MIST工法®」という独自の方法でカビの原因をしっかりと取り除き、再発を防ぐ総合的な対策をご提案しています。このブログでは、そんなカビの主な原因である菌類の正体や、カビの増殖メカニズム、そして具体的な防止策・駆除方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。少しでも皆さまのカビに対する不安や疑問を解消し、安心・安全な住環境づくりに役立てていただければ幸いです。今後とも、MIST工法®カビバスターズ本部をどうぞよろしくお願いいたします。

目次

菌類とは?カビの正体を知るための基礎知識

菌類を理解すれば、カビ対策が見えてくる! 真菌の基礎知識を徹底解説して安心・快適な住環境を手に入れよう

1. 菌類(真菌)と植物・動物との違い

菌類(真菌)とは、私たちが普段「カビ」や「キノコ」「酵母」と呼んでいる生物群の総称です。植物や動物とはまったく異なる特徴を持ち、独自の進化の道を辿ってきたことが知られています。まず、植物と比較すると、植物が光合成を行うための葉緑体(クロロフィル)を持っているのに対し、菌類は光合成を行わず、外部から栄養を取り込むことで生きています。また、植物の細胞壁がセルロースでできているのに対し、菌類の細胞壁はキチンと呼ばれる成分でできている点も大きな違いです。

動物との大きな差異は、やはり栄養の取り込み方にあります。動物は口や消化器官を持ち、食物を体内で消化するのが一般的ですが、菌類は消化酵素を体外に分泌し、周囲の有機物を分解・吸収することで生きていきます。これは菌類が土や枯れ葉、あるいは生物の遺骸などを分解して再び自然界に循環させる「分解者」としての重要な役割を果たしている所以でもあります。さらに、運動機能に関しても、動物は自由に動き回れるように発達していますが、菌類は基本的に移動手段を持たず、自分が成長できる環境でゆっくりと繁殖を続けるというライフサイクルを持ちます。

このように、菌類は植物でも動物でもない独自の生態系を築いており、自然界に欠かせない存在です。しかし、一部の菌類は住環境に生え、いわゆる「カビ」として人間の健康や家屋に悪影響を及ぼす場合があります。カビ対策を正しく行うためには、まずは菌類全般についてしっかりと理解し、その性質の違いを把握しておくことが大切なのです。

2. カビやキノコ、酵母など身近な菌類の種類

日常生活の中で目にする機会の多い菌類としては、「カビ」「キノコ」「酵母」の三つが挙げられます。私たちが普段から食用にしているシイタケやエノキタケ、マイタケなどのキノコも菌類の一種であり、土や木材に生え、その部分を食卓でいただいているわけです。一方、パンやお酒を発酵させる酵母菌もまた立派な菌類であり、これがアルコール発酵やパン生地の膨らみに大きく寄与していることは、広く知られています。さらに、納豆や醤油、味噌など、日本の伝統的な発酵食品にも多種多様な菌類が関わっており、私たちの食文化を支えているとも言えます。

しかしながら、同じ菌類の中でも、住環境を著しく汚染し、健康被害や悪臭の原因となる「カビ」に対しては、マイナスイメージを抱く人が多いでしょう。カビは非常に微細な胞子を空気中に放出し、それらが湿度や温度などの条件が整った場所に付着して繁殖を始めます。この胞子自体は私たちの生活空間に常に浮遊しており、いったん繁殖環境が整えば、キノコや酵母と同様に目に見える形で成長していくのです。

実は、こうしたカビやキノコ、酵母といった菌類は、自然界の物質循環を支える大切な「分解者」であり、ときに私たちの食生活や医療にも役立ってきました。ただし、住まいの中で繁殖してしまうカビは、美観を損ねるだけでなく、建材の劣化や衛生面、健康面に悪影響を与えることもあるため注意が必要です。それぞれの菌類の特性を正しく知り、カビが生活空間で望ましくない形で増殖しないよう対策を講じることが、快適な住環境づくりの第一歩となります。

3. カビ(黴)と呼ばれる菌類の特徴

カビ(黴)とは、先述したように菌類の仲間のうち、私たちの生活空間において見た目の汚れや健康リスクの原因となるものを指す総称です。その最大の特徴は、微小な胞子によって繁殖を行う点にあります。カビの胞子は風に乗って広範囲に拡散されるため、完全にシャットアウトするのは事実上不可能です。一度、湿度や温度などの条件が揃う場所に胞子が落ちると、そこからカビが生えるメカニズムが一気に進行してしまうのです。

また、カビには非常に多くの種類が存在し、住まいの環境や季節によっては、黒カビや青カビ、白カビといったさまざまな色や形状をしたカビを目にすることがあるでしょう。これらの色はカビが作り出す色素や菌糸の構造の違いによって生まれ、特に真っ黒に見えるクロカビは見栄えの悪さやカビ臭の原因として嫌われがちです。さらに、一部のカビは細胞や胞子に毒素を含んでおり、アレルギーや呼吸器系の症状を引き起こす可能性があるため、健康面でも注意を要します。

カビが繁殖するためには、酸素・適度な温度(約20~30℃)・高い湿度(70%以上)・栄養分(ホコリや汚れ、壁紙や木材など)といった条件が必要です。これらの条件がそろうと、カビの成長は急激に進み、あっという間に目に見えるほどの大きさになることも少なくありません。特に、水まわりや押し入れ、壁紙の裏などは湿気が溜まりやすく、換気や日光が十分に届かないため、カビにとっては格好の繁殖環境となりがちです。こうしたカビの生態や特徴を把握し、日常的な予防策を講じることが、カビ対策の最も重要なポイントとなります。

カビの種類と特徴:黒カビ・白カビ・青カビなど

カビの色には理由がある!住まいに潜む黒カビ・白カビ・青カビの特徴を徹底解説

1. 日常生活でよく見かけるカビの種類

私たちの身の回りには、実に多種多様なカビが存在しています。そのなかでもとくに日常生活で遭遇しやすい代表的なカビとして挙げられるのが、黒カビ・白カビ・青カビです。黒カビは、浴室のタイル目地や窓枠のゴムパッキン、キッチンシンクのまわりなどで目にすることが多く、見た目の不潔感からも「嫌われ者」の代表格と言えます。一方、白カビは食品の表面に生えたり、押し入れの奥や衣類に付着したりすることがあり、一見するとホコリや粉のような見た目をしているため、初期段階では発見が遅れる場合があります。青カビは、その名のとおり緑青色から青みがかった色合いを持ち、パンや果物など食品表面で繁殖している姿を見かけることが多いでしょう。

実は、こうしたカビはいずれも空気中に漂う胞子から発生し、湿度や温度、栄養分などの条件がそろえば、あっという間に増殖を始めます。とくに日本の気候は四季があり、梅雨や夏場など湿度の高い時期が長いため、カビが生えやすい環境ができあがりやすいと言えます。また、換気不足や結露、清掃不足などの要因も重なることで、私たちが「ここにもカビがあったのか」と思うような場所にも繁殖することが少なくありません。こうしたカビの性質や発生条件を理解しておくことで、自宅のどこにどんなカビが生えやすいのかを把握し、早期に対策を講じることが可能になります。日頃からこまめな清掃や換気を心がけるだけでも、カビの繁殖をある程度抑えることができるため、「カビとのつきあい方」を意識しておくことが大切です。

2. カビの色や性質の違いが生まれる理由

カビには黒や白、青、さらに赤みを帯びた色を持つものなど、さまざまなカラーリングがあります。これらの色の違いは、主にカビが持つ色素の種類や代謝産物によるものです。黒カビの場合、メラニン系の色素が多く産生されるために、あの独特の黒い斑点のような見た目になると考えられています。一方、白カビは胞子や菌糸自体に色素が乏しく、表面が白っぽく見えるため白カビと呼ばれています。青カビはペニシリウム属などに代表されるように、青緑色の色素を持つ種類が多く、その特色が繁殖時に表に現れるのです。

また、色だけではなく、カビは生育温度や栄養源の好み、湿度の要求度など、さまざまな性質が異なります。黒カビは比較的広範囲の条件でも増殖しやすく、とくに湿度の高い場所やホコリや汚れが溜まったところでよく見られます。白カビは、繊維質のものや食品などに付着することが多く、ふんわりとした胞子の塊を作るため、その初期段階で発見されにくい厄介さがあります。青カビは食品の表面に集中的に生えやすく、果物の皮やパンなどで急速に広がる傾向があるのが特徴です。

色や性質の違いは、単に見た目だけの問題ではなく、どのような環境下でどのくらいの速度で増殖するかという具体的な行動パターンにも関わってきます。そのため、「黒カビだからここに生えやすい」「白カビだからこの状況では要注意」など、カビの特徴を理解しておくことで、問題が起きる前に適切なメンテナンスや掃除ができるようになります。住まいを清潔に保つにはカビの多様性を把握し、「なぜその色であるのか」「どのような環境を好むのか」という情報を念頭に置きながら、対策を実施することが不可欠です。

3. カビが及ぼす家屋や健康への影響

カビは見た目の悪さや嫌なニオイだけでなく、家屋や私たちの健康にもさまざまな影響を及ぼします。まず、家屋に与える影響としては、カビの菌糸が建材に根を張ることで素材そのものを劣化させてしまうことが挙げられます。たとえば、壁紙や木材の表面にカビが発生すると、次第に深部まで浸透してシミや変色を起こし、放置すると建材が脆くなる恐れもあります。また、湿度の高い場所に広がった黒カビが原因で見た目がどんよりとしてしまい、家全体が古びた印象になってしまう点も大きなデメリットと言えます。

一方、健康被害としては、カビの胞子や代謝産物を吸い込むことによって、アレルギー症状や呼吸器系のトラブルを引き起こす可能性があります。とくに気管支炎や喘息などを持つ人や免疫力が低い高齢者・乳幼児は、カビが多い環境に長期間さらされることで症状が悪化するリスクが高まります。さらに、一部のカビはマイコトキシンなどの有害物質を生産し、頭痛やめまい、疲労感を誘発するといった報告もあるため、家族の健康を守るうえでも注意が必要です。

このように、カビの発生は単なる美観上の問題にとどまらず、住まいの耐久性や人の健康に深刻なダメージを与えかねません。だからこそ、日常的に換気を徹底し、掃除や除湿を欠かさず行うことで、カビの発生を未然に防ぐ努力が必要となります。万が一カビが生えてしまった場合は、早めの対処が肝心です。表面だけでなく根本原因を突き止め、適切なカビ除去剤や専門家の力を借りて徹底的に対策することで、住まいと健康をしっかりと守ることができるでしょう。

カビが発生するメカニズム:温度・湿度・栄養分の関係

気づかぬうちにカビの温床?温度・湿度・栄養分がつくり出す発生メカニズムを徹底解析

1. カビの繁殖に必要な条件とは

カビが繁殖するためには、大きく分けて「温度」「湿度」「栄養分」の3つがそろうことが不可欠です。まず温度に関しては、一般的にカビは20~30℃前後の温暖な環境を好みます。日本のように四季があり、とりわけ梅雨や夏の時期は気温が上昇しやすいため、家中のあらゆる場所でカビが増殖しやすい条件が整いやすいと言えます。また、カビの胞子は空気中を漂い続け、そこに着床するのに適した温度帯に達した瞬間に活発に活動を始めるため、「少しぐらい暑い日が続いても大丈夫だろう」と油断していると、想像以上に繁殖が進んでしまうことも少なくありません。

湿度もまた非常に重要なファクターです。カビは水分を好むため、湿度が高いほど成長速度が増していきます。空気中の湿度が70%を超えたあたりから、胞子が一気に発芽しやすくなるとされており、結露が発生しやすい窓まわりや水回り、押し入れなどは特に注意が必要です。さらに、カビにとってはホコリや汚れ、木材や壁紙に含まれるセルロースなど、あらゆる有機物が栄養源となります。日々の生活で舞い散る繊維くずや食べかす、さらには油汚れなどもカビにとってはごちそうです。つまり、温度が高く、湿度が高く、そして栄養分が豊富に存在する環境が整えば、あっという間にカビが繁茂してしまうのです。これら3つの要素がそろった場所は、私たちの生活空間に意外と多く潜んでいるため、「カビが生えそうな条件をつくらないこと」が予防の第一歩と言えるでしょう。

2. 湿度と換気の重要性

湿度が高い場所はカビにとって極めて居心地の良い環境です。日本は特に湿度が高い時期が長く、ジメジメとした気候が続く梅雨や夏場などは、室内の至るところでカビが増殖するリスクが一気に高まります。ここで大切なのが「換気」の徹底です。例えば、浴室やキッチンなどの水回りでは、洗濯物や食器、調理後の水蒸気などによって湿気が大量に発生します。この湿った空気をそのまま閉じ込めてしまうと、壁や天井、床などに水分が付着し、それがカビの絶好の繁殖条件を作り上げるのです。換気扇をしっかりと回す、窓を開けて風を通すといった基本的な対策を怠らないことで、湿度を適切にコントロールすることが可能になります。

また、換気不足によって屋内にこもった湿気は、家屋の建材や家具にまで深く浸透し、そこに滞留することでカビが内側から発生するケースも少なくありません。特に押し入れやクローゼット、家具の裏などは空気が循環しづらいため、湿気が溜まりやすい典型的なポイントです。こうした場所に湿気が溜まると、木材や布、紙類がカビの栄養分として利用されやすくなり、一度生え始めたカビは目に見えないところで広がり続ける可能性があります。そのため、湿度計を活用して室内の湿度をこまめにチェックし、50~60%程度をキープできるよう、エアコンや除湿機の使用、定期的な換気、そして適切な掃除を組み合わせて徹底することが重要です。湿度と換気を制することで、カビの脅威から住まいをしっかりと守ることができます。

3. 日常で増えやすい場面や場所を徹底解説

私たちが日常生活を送るうえで、カビが特に増えやすい場面や場所を意識しておくだけでも、発生を未然に防ぐ効果は格段に高まります。まず代表的なのは、水回り全般です。浴室や洗面所、キッチンのシンクまわりなどは、常に水気があるうえに高温多湿になりやすく、また石鹸カスや油汚れなどの豊富な栄養源も存在するため、カビが発生しやすい条件がそろいやすい場所です。シャワーを使った後は壁や床の水滴をしっかり拭き取り、換気扇を十分に回して空気の流れを確保するだけでも、カビのリスクを大幅に低減できます。

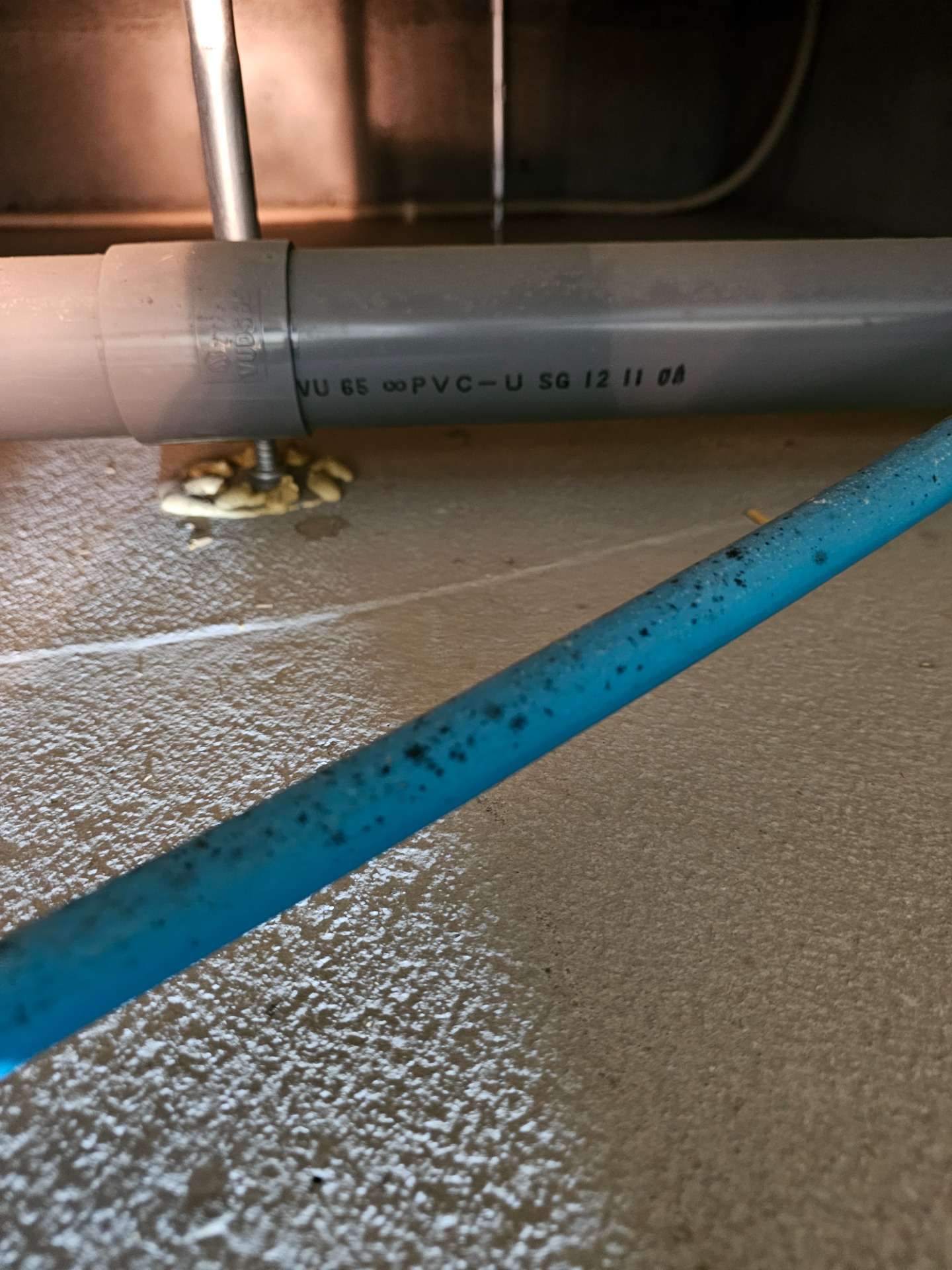

次に見落としがちなのが、押し入れやクローゼットの中です。これらの収納スペースは普段あまり開け閉めをしない場合が多く、湿気や熱気がこもりやすい傾向にあります。特に布団や衣類などが大量に詰め込まれていると、余計に空気が循環しづらくなるため、カビにとってはまさに理想的な環境が完成してしまいます。定期的に扉を開けて風通しをよくし、除湿剤を置くなどして湿気をコントロールすることが重要です。さらに、床下や天井裏など目につきにくい場所も、結露や配管の漏れなどが発生するとカビが広がりやすいため、建物の定期点検も疎かにはできません。

また、実は「部屋干し」も要注意ポイントのひとつです。室内で洗濯物を干す際に、湿気が室内にこもると、壁や窓に結露が起きやすくなり、そこからカビが繁殖し始めることがあります。梅雨や花粉の季節など、外干しが難しい時期には除湿機やサーキュレーターを活用して空気を循環させ、湿度を適切にコントロールしながら部屋干しを行うことが大切です。このように、日常の何気ない場面にこそカビが増えやすいリスクが潜んでいるため、一つひとつの行動に少し意識を向けるだけでも、住環境を清潔に保つことにつながります。

菌類が及ぼす健康被害:アレルギー・喘息・皮膚トラブル

見えない脅威が体を蝕む!?菌類によるアレルギー・喘息・皮膚トラブルを徹底解説

1. カビとアレルギー症状の関連性

カビは私たちの身近に存在する微生物ですが、その胞子や代謝物質が原因となって、さまざまなアレルギー症状を引き起こす可能性があることをご存じでしょうか。アレルギーと聞くと花粉やハウスダストが思い浮かぶ方も多いかもしれませんが、実はカビも同様に空気中に漂う微細な胞子が鼻や気管支に入り込み、体の免疫反応を過剰に刺激することで、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、鼻づまりといった症状をもたらすことがあります。さらに、カビが増殖しやすい梅雨や夏場は室内の湿度が高くなりやすく、繁殖状況によっては室内の空気に大量の胞子が浮遊するため、普段よりもアレルギー反応が強く出る方もいるのです。

特に小さいお子さんや高齢者のように抵抗力が弱い人はもちろん、花粉症やアトピー性皮膚炎など、すでに何らかのアレルギー素因を持っている方はカビアレルギーのリスクが上がるといわれています。慢性的に鼻づまりやくしゃみが続いたり、肌荒れや目のかゆみが治まらなかったりする場合には、「もしかしたら室内のカビが原因かもしれない」と一度疑ってみることが必要です。目に見える範囲にカビが生えていなくても、換気不足や空調設備の内部、エアコンのフィルターなど、見落としがちな場所にカビが隠れ潜んでいるケースも多々あります。普段から室内を清潔に保ち、定期的な掃除や換気に注意を払うことで、カビによるアレルギー症状のリスクを大幅に低減することができるでしょう。

2. 免疫力が低い人への影響とリスク

カビが引き起こす健康被害は、アレルギー体質の方だけに留まりません。免疫力が低い人や基礎疾患を抱えている方にとっては、カビが大きなリスクとなり得ます。たとえば、持病によって長期的にステロイド剤を服用している方や、がん治療などで免疫力が著しく低下している方は、通常であれば問題とならない程度のカビでも重篤な感染症を引き起こすことがあります。これは、健康な人の体内であれば抑制できる菌やカビが、免疫力の低下した状態では容易に繁殖してしまい、肺炎や真菌症といった深刻な合併症につながるためです。

また、乳幼児や高齢者、妊娠中の方など、体の防御機能が万全とは言いにくい人々も、カビの影響を受けやすいと言えます。たとえば、カビの胞子を吸い込むと気管支炎や喘息を発症するリスクが高まるケースや、既にある呼吸器疾患が悪化する事例も報告されています。さらに、免疫力が弱い状態でカビが生えた食べ物を誤って摂取してしまうと、食中毒のような激しい症状に見舞われることも考えられます。こうしたリスクを回避するためには、まずは住環境におけるカビ発生を極力抑えることが欠かせません。日常の掃除や除湿はもちろん、エアコンや換気扇のメンテナンス、場合によっては専門業者に依頼してカビを徹底的に除去してもらうことも有効な手段です。免疫力が低い人ほど、カビによる被害を深刻に受け止めて、早めかつ適切な予防・対策を講じることが大切と言えるでしょう。

3. カビが原因となり得る疾患や症状

カビは呼吸器系のトラブルだけでなく、皮膚や眼など、多方面にわたって影響を及ぼす可能性がある厄介な存在です。たとえば、皮膚にカビが付着したまま放置すると、水虫や爪白癬と呼ばれる症状へと発展することがあります。これらは皮膚糸状菌と総称されるカビの一種が原因で生じる真菌感染症であり、初期段階はかゆみや赤み程度であっても、悪化すると患部がただれたり、爪が厚く変形したりと、見た目にも大きなダメージを与えます。さらに、頭皮にカビが付くことで発疹や抜け毛が進行する例もあるなど、放置すれば深刻な状況を招く可能性があるのです。

また、室内のカビを長期間吸い込み続けると、アレルギー性鼻炎や喘息の症状が慢性化するだけでなく、肺真菌症という重篤な感染症を引き起こすケースも報告されています。特に免疫力が低下している方は、カビに含まれる真菌が体内で急激に繁殖しやすくなり、肺炎や血流を介した全身感染など、命に関わる合併症にまで発展する恐れがあります。加えて、目や耳にカビが入り込むことで炎症が起きたり、爛れが生じたりすることもあり、カビが原因で引き起こされる疾患や症状は実に多岐にわたるといえます。

こうしたリスクを最小限に抑えるためには、まずは身近な生活空間からカビを遠ざけることが肝心です。具体的には、換気や除湿を徹底し、定期的な掃除を欠かさないことがスタートラインとなります。また、食品の保存状態や賞味期限にも注意を払い、少しでもカビの疑いがあるものは口にしないという自己管理が大切です。もし皮膚や呼吸器に異常が現れたら、早めに医療機関を受診することで、症状の悪化を防ぎ、適切な治療を受けることができます。カビが引き起こす疾患や症状は見落とされがちですが、十分な知識と対策で大きな問題を未然に回避できるのです。

家庭でできるカビ対策:予防の基本と簡単お手入れ方法

小さな工夫が大きな差に!誰でも簡単に始められるカビ対策&お手入れのポイント

1. 水まわり・押し入れ・窓枠など発生しやすい場所のケア

水まわりや押し入れ、窓枠は、湿度や温度、そして栄養分がカビの繁殖条件を満たしやすいため、家庭内でも特に注意が必要なポイントです。まず水まわりでは、浴室や洗面所、キッチンのシンクまわりなどが代表的なカビの温床と言えます。シャワーを使った後に浴室内の壁や床の水滴をしっかり拭き取り、換気扇を使って余分な水蒸気を外に逃がすだけでも、カビの発生リスクは格段に下がります。また、排水口には石鹸カスや髪の毛、油汚れなどが溜まりやすいため、定期的に専用の洗剤でこまめに掃除することが大切です。キッチンのシンクやまな板の周辺も、調理の際に飛び散る水や油分などがカビの餌になりがちなので、使った後は必ず水気を拭き取り、アルコール除菌などで仕上げをすると安心です。

次に押し入れは、布団や衣類が詰め込まれたまま長期間放置されやすい場所であるため、通気が滞りがちです。湿度が高い地域や梅雨の時期には特に、扉を少し開けて風通しを良くしたり、除湿シートや除湿剤を置いたりして、湿気がこもらない工夫をしましょう。もし布団が湿気を含んでいそうなときは天気の良い日にしっかり天日干しをして、寝具を清潔に保つことも重要です。また、窓枠は結露が発生しやすい場所であり、水滴が長時間ついていると、パッキンのゴムやサッシ周辺に黒カビが広がる原因になります。冬場の暖房時や雨の多い季節などは、窓ガラスやサッシ部分の結露をこまめに拭き取りましょう。こうした日頃の少しの手間が、カビの増殖を未然に防ぎ、住まいを清潔で気持ちの良い空間に保つことにつながります。

2. 換気・除湿・掃除などの日常対策ポイント

カビ対策の基本は「カビが好む環境を作らないこと」に尽きます。具体的には、適切な換気と除湿、そしてこまめな掃除が欠かせません。まずは換気ですが、特に日本の湿度が高い季節や梅雨時期には、室内にたまった湿気を外へ逃がす工夫が不可欠です。窓を開けて空気の通り道を作ったり、換気扇やサーキュレーターを活用したりして、部屋全体の空気を循環させましょう。エアコンの除湿機能や、専用の除湿機を上手に使うことで、室内の湿度を50~60%程度に保つことが理想です。湿度計を置いて数値をチェックしておくと、過剰な湿気に早めに気づいて対策を講じることができます。

次に掃除では、カビの栄養源となるホコリや汚れをため込まないことが肝心です。掃除機をかける前に床や家具の表面を軽く拭き取り、その後に床のホコリをしっかり吸い取ることで、空気中に舞う微粒子を減らすことができます。また、布製品やカーテン、ソファなどはダニやカビの温床になりやすいため、こまめに洗濯や乾燥を行い、必要に応じて除菌スプレーも活用しましょう。エアコンのフィルターや換気扇の内部にもホコリや油分がたまりやすいので、定期的なメンテナンスを忘れずに行うことが大切です。日常的にこれらのポイントを意識しておくだけでも、カビにとっての居心地の良い環境を一掃することができ、家族の健康を守る大きな手助けとなるでしょう。

3. 部屋干しや浴室のカビ対策チェックリスト

雨の日や花粉の多い季節には、洗濯物を部屋干しする機会が増えますが、その際に室内の湿度が一気に上がり、カビが発生しやすくなる点には注意が必要です。まずは洗濯物を干す前に、できるだけ洗濯機の脱水を強めに設定して、余分な水分を取り除きましょう。干す際には、風通しの良い場所を選び、洗濯物同士の間隔を十分にあけて空気が循環しやすいように工夫します。除湿機やサーキュレーターを併用すると、洗濯物が早く乾くだけでなく、部屋全体の湿度が下がってカビ発生のリスクを大幅に抑えられます。さらに、エアコンの除湿運転も活用すれば、室温が上がりすぎないまま効率よく湿気を排出することが可能です。

一方、浴室でのカビ対策には「使った直後のケア」が鍵を握ります。シャワーや入浴の後に床や壁に残った水滴をスクイージーやタオルでしっかり拭き取り、換気扇を十分な時間回して湿気を排出することが理想的です。浴室のドアを開けられる状況であれば、内部の湿気がこもらないようにドアを半開きにするのも効果的でしょう。シャンプーやボディソープのボトルの底、石鹸置き場や排水口などはカビやヌメリが蓄積しやすいポイントなので、定期的に洗浄しておくことが大切です。もし、黒カビが発生してしまった場合は、市販のカビ取り剤を使いながら、換気をしっかり確保して安全に対処しましょう。こうしたチェックリストを常に意識しておくことで、部屋干しや浴室という湿気の溜まりやすい環境でも、カビの被害を最小限に抑えることができます。

カビを徹底除去するMIST工法®とは?菌類対策の新常識

MIST工法®で変わるカビ対策の常識。根本から解決する最新技術を徹底解説

1. MIST工法®の技術と特徴

MIST工法®とは、住まいのカビトラブルを根本から解消するために開発された、独自の施工技術です。通常、カビ対策といえば、市販のカビ取り剤で表面の汚れを落としたり、スプレーや薬剤を吹き付けたりする方法が一般的です。しかし、それだけでは隙間や壁紙の裏、建材の内部に潜むカビ原因菌までは十分に除去できず、しばらくすると再びカビが生えてきてしまうことが多々あります。そこでMIST工法®では、特殊なミスト状の薬剤を用いて住宅全体に行き渡らせる技術を導入し、目に見える部分だけでなく、見えない部分の菌までも一網打尽にすることを目指しています。

また、MIST工法®ではカビを除去するだけでなく、再発を防止する効果も期待できます。施工前に綿密な調査を行い、家屋の構造や素材、湿度や温度の状況を把握したうえで、適切なミスト薬剤を選定するためです。住宅や建物の状況に合わせてカビの種類を特定し、それに対して最適な薬剤と施工プロセスを組み合わせることで、効率的に除去作業を進めることができます。さらに、この技術は、住宅だけでなく、オフィスや店舗など幅広い建築物に対応できるように設計されているのも特徴です。従来の方法では手が届かなかった狭い隙間や、空気中に漂う胞子が入り込みやすい箇所にまで効果が及ぶことから、総合的かつ持続的なカビ対策が実現可能となりました。

このように、MIST工法®の最大の特長は、単なる表層処理ではなく、建物内部の隅々まで薬剤を浸透させてカビ原因菌を退治できる点にあります。従来のカビ取り作業とは一線を画すアプローチであるからこそ、半永久的なカビ対策を求める方から注目を集めているのです。環境に配慮した薬剤の使用や、豊富な施工実績を誇る専門スタッフによる確実な技術提供など、安全性と効果性を両立している点も見逃せません。まさに「住まいの健康」を取り戻すための新常識として、多くのユーザーから支持を得ている工法なのです。

2. 表面だけでなく見えない部分のカビ原因菌も除去

カビ対策において最も厄介なのは、目に見える部分の汚れを落とすだけでは不十分であるという点です。例えば、壁の表面に広がる黒カビを拭き取っても、壁紙の裏や建材の内部にはまだカビ原因菌が残っていることがあります。こうした菌は表面上の掃除では除去されにくく、やがて条件が整えば再び繁殖を始めるため、カビの再発を繰り返してしまうのです。MIST工法®はこの問題を解決するため、ミスト薬剤によって微細な空間まで行き渡らせ、胞子や菌糸を根こそぎ除去する方法を採用しています。

具体的には、高い浸透性や揮発性に優れた薬剤を超微粒子状にして噴霧することで、壁紙の奥や床下、天井裏、エアコンや換気扇の内部など、通常の洗浄では手の届かない場所にも効果を及ぼします。さらに、MIST工法®の薬剤はカビ原因菌の細胞膜を破壊し、増殖をブロックする働きを持つため、単なる「一時的な洗浄」とは異なる高い持続力が期待できるのです。施工後には、目視でも確認が難しかったカビ臭やアレルゲンの大幅な減少が実感できるケースが多く、「室内の空気がスッキリした」「カビ臭がまったく気にならなくなった」という喜びの声も少なくありません。

また、従来の除菌や消毒方法では扱いが難しい場所でも、MIST工法®によるミスト噴霧なら、さまざまな材質や形状に対応できるのも大きなメリットです。カビ取り剤を刷毛やスポンジで塗布する必要がある従来の方法に比べ、薬剤がむらなく行き渡りやすいため、高所や複雑な構造物にも効率よく施工が行えます。もちろん、施工スタッフは十分な知識と経験を持った専門家が担当し、使用する薬剤の安全性や建物への影響などにも細心の注意を払っているので、安心して任せることができます。まさに、MIST工法®は「見えない敵であるカビ原因菌を一掃する」ための最先端技術として、多くの注目を集めているわけです。

3. 短時間・低コストで実現する安全かつ効果的な施工事例

カビ対策を依頼するうえで気になるのが、施工にかかる時間や費用、安全性といった現実的な問題です。MIST工法®では、これらの懸念をできるだけ解消するため、最適化された施工プロセスと薬剤の選定を行っています。たとえば、従来のリフォームや大がかりな工事が必要なカビ除去作業と比べても、施工時間を大幅に短縮できるケースが多く、大掛かりな解体や張り替えなどを伴わないぶん、コスト面でも抑えやすいのが特徴です。その結果、忙しくて長期的な工事に時間を割けない方や、費用を極力抑えつつ効果を出したい方でも利用しやすいカビ対策となっています。

具体的な施工事例としては、築年数の古い木造住宅で押し入れから床下までカビが進行していたケースでも、MIST工法®による短期間の施工で見違えるほど室内環境が改善されたという報告があります。施工前には強いカビ臭や黒ずんだカビが目立っていた場所が、わずかな時間の施工後には臭いも汚れも大幅に軽減され、住まいの快適さが取り戻されたのです。また、オフィスや店舗など人の出入りが多い空間でも、業務や営業を長期間止めることなく、短い工期で施工を完了できるため、休業リスクを最小限に抑えるメリットがあります。さらに、MIST工法®で使用される薬剤は、厳しい安全基準をクリアしたものばかりなので、小さなお子さんやペットを飼っている家庭でも安心して利用できる点も評価されています。

このように、短期間で効果が実感でき、コストも軽減可能、そして安全性が高いという3拍子そろったメリットこそが、MIST工法®が「菌類対策の新常識」として注目される理由です。実際に導入したご家庭や事業者からは、「カビに悩まされなくなった」「施工後も安心して生活できるようになった」といった声が続々と寄せられており、カビトラブルに悩む多くの方にとって朗報となっています。家の美観や健康リスクを取り戻すため、ぜひMIST工法®を新しいカビ対策の選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

カビバスターズが解決した実例:ビフォーアフター紹介

劇的ビフォーアフター!住まいも職場も生まれ変わるカビバスターズの安心施工事例

1. リフォーム不要で劇的改善した住宅事例

一般的に、住まいのカビ対策と聞くとリフォームや大規模工事が必要なのでは、と考える方も多いかもしれません。しかし、カビバスターズ本部が行うMIST工法®による施工は、住宅の構造を大きく変更することなく、根本的なカビ問題を解決できる可能性があるのです。たとえば築30年を超える木造住宅の押し入れや天井裏に広範囲で黒カビが発生していたケースでは、従来なら押し入れの内部を全面的にリフォームしたり、天井材を張り替えたりと、費用も工期も膨大になることが予想されました。しかし、カビバスターズ本部の専門スタッフが現場を調査した結果、MIST工法®による噴霧施工とポイント洗浄を組み合わせることで、短期間でカビを徹底除去するプランが立てられたのです。

実際の施工では、まず押し入れ内にある衣類や布団類を移動させてから、壁面や天井面に付着したカビを専用薬剤で除去。さらにMIST工法®のミスト噴霧を行い、目に見えない部分の胞子や菌糸までしっかりと対策を施しました。その結果、押し入れの内部は驚くほど清潔感を取り戻し、天井裏から漂っていたカビ臭もほとんど感じられない状態に。住まいの外観や内装を大きく変えることなく、リフォーム不要で「空気がまるで新築のように澄んでいる」と感じるほど環境が改善されたのです。こうした事例はほかにも多数あり、カビバスターズ本部の施工では、住宅そのものに大きな手を加えなくても、的確な診断と適切な薬剤施工によってカビ問題を解消できるケースが少なくありません。これまで「大がかりなリフォームを覚悟していた」という方でも、まずはカビバスターズ本部の無料相談や現地調査を依頼し、手軽かつ効果的な施工プランを検討してみる価値が十分にあると言えるでしょう。

2. カビ臭が消えて快適になった店舗・オフィス事例

店舗やオフィスなど、人の出入りが多い公共性の高い空間でカビが発生すると、営業や職場環境に大きな支障をきたすことがあります。特に、カビ臭による悪臭はお客さまの印象を損ねるだけでなく、スタッフの健康管理面においても深刻な問題となりかねません。こうした状況を改善すべく、カビバスターズ本部に施工を依頼した事例の一つが、築年数の古いビルに入居している飲食店です。店内の奥まった倉庫スペースやエアコンの吹き出し口付近から強いカビ臭が漂い、食品を取り扱う飲食店としては致命的な環境だったといいます。

現地調査では、表面上の掃除だけでは取りきれない頑固な黒カビが換気ダクトの内部やエアコンのフィルター、さらに壁紙の裏側にも広がっていることが判明しました。そこで、まずは物品の移動や不用品の廃棄など、カビの温床となる要因を除去。次に、カビを目視できる範囲では専用の洗浄剤を使って入念に落とし込み、仕上げとしてMIST工法®を施すことで、目に見えない部分まで包括的に対策を行いました。施工後には店内に漂っていた不快なカビ臭がほとんど解消され、お客さまからの苦情も激減。スタッフからは「仕事をするうえでのストレスが大幅に減った」「空気がきれいになったのが体感できる」といった声が聞かれるようになったそうです。

同様に、オフィス環境でもエアコンの内部や書類を保管している倉庫、フロアのカーペット下などにカビが発生しているケースは少なくありません。長時間同じ空気を吸い続ける職場だからこそ、カビのトラブルを放置することで従業員の健康にも悪影響を与える可能性があります。早めに対策を行うことで、企業イメージや生産性の向上にもつながるはずです。カビバスターズ本部の実例が示すように、迅速で適切な施工を行えば、カビ臭に悩まされていた店舗やオフィス空間も驚くほど快適な環境に生まれ変わります。

3. お客さまの声や施工後のメンテナンス方法

カビバスターズ本部による施工後、お客さまからは「想像以上に早くカビの問題が解決した」「カビ臭がなくなり、家族が健康的に過ごせるようになった」「お店の印象が改善され、リピート客が増えた」など、さまざまな喜びの声が寄せられています。実際、多くの方がカビ問題について「一度生えたらもう取れない」「リフォームするしかない」などの不安や諦めを抱えていましたが、MIST工法®などの先進的な対策によって短期間で劇的な改善が得られたことへの驚きも大きいようです。また、スタッフの丁寧な対応やわかりやすい説明、アフターフォローが充実している点にも高い評価をいただいています。

ただし、カビは施工直後だけでなく、その後の日常的なメンテナンスが非常に重要です。カビの原因は湿気や汚れ、換気不足など多岐にわたるため、施工後も定期的に室内の湿度を管理し、こまめな掃除を心がけることで再発リスクを大幅に減らすことができます。カビバスターズ本部では、施工後のお客さまに向けて、具体的なメンテナンス方法やチェックポイントをまとめたガイドを提供しています。たとえば、水まわりや窓枠など湿気がこもりやすい場所はこまめに拭き取りを行い、押し入れやクローゼットは定期的に扉を開けて風通しをよくする、エアコンのフィルターは定期的に洗浄するなど、ちょっとした習慣を続けるだけでもカビ発生を防ぎやすくなるのです。また、施工後にカビの兆候が見られた場合や不安がある場合には、早めに相談していただくことで、軽微なうちに対処が可能です。こうしたアフターサポート体制も、カビバスターズ本部が多くのお客さまから信頼を得ている理由の一つです。カビを根本的に解消し、快適な生活や営業環境を長く維持するためにも、専門家による適切な施工と継続的なメンテナンスの両方が欠かせないのです。

カビの再発を防ぐポイントと定期的なチェック方法

再発を許さない!定期チェックとポイント対策でカビ知らずの住まいを維持しよう

1. カビ・菌類の再発リスクを最小限に抑えるコツ

カビを一度きれいに除去しても、放っておけば再び同じ場所にカビが生えてしまうことは珍しくありません。その最大の理由は、カビの胞子や菌糸が目に見えないレベルで依然として周囲に存在しているからです。空気中や建材の隙間などに潜んだ菌は、温度や湿度、栄養分といった条件が整うと再度活発に繁殖を始めます。したがって、カビの再発リスクを最小限に抑えるためには、まずは「カビが好む環境」を徹底的に作らないことが肝心です。具体的には、室内の湿度を適度にコントロールし、換気をしっかり行うほか、ホコリや汚れなどの栄養源をため込まないよう掃除の頻度を上げるなどの取り組みが挙げられます。

さらに、壁紙や床下など、表面上では汚れがないように見えても、内部に浸透したカビが残っている場合があります。このようなケースでは、表面を軽く拭き取るだけでは根本的な解決にはなりません。カビに強い薬剤や、必要に応じて防カビコーティングを施すなど、専門的な対応を取ることも検討しましょう。また、室内の温度や湿度を管理するうえで、エアコンや除湿機のフィルターを清潔に保つことは欠かせません。フィルターが目詰まりしていると効率が下がるだけでなく、エアコン内部で発生したカビが外部に放出されるリスクも高まります。季節の変わり目を目安に、フィルターや換気扇のクリーニングを習慣化するのもおすすめです。

こうした地道な対策を積み重ねることで、カビが再び付け入る隙を与えない住空間を作り上げることができます。一度の除去に安心するのではなく、「カビはいつでもどこからでも発生し得る」という意識を持って、小まめなメンテナンスや予防策を行い続けることが、長期的にカビの再発を抑える最大のコツと言えるでしょう。

2. 定期点検やメンテナンスの重要性

カビの発生を抑えるうえで、定期的な点検やメンテナンスは非常に重要です。なぜなら、カビは目に見える形で現れる前の段階から少しずつ成長を始めており、一度肉眼で確認できるほど大きくなってしまうと、その除去に多大な労力や時間が必要になるからです。定期点検を行うことで、まだ表面化していない初期段階のカビを早期に発見し、対処することが可能になります。特に、天井裏や押し入れの奥など普段あまり目が届かない場所、またエアコン内部や換気扇ダクトなどは、年に一度でも専門業者に依頼してチェックしておくと安心です。

また、住まいの構造的な問題や水回りの劣化など、カビの発生を促す要因は時間の経過とともに増えていく傾向があります。屋根や外壁、配管などに小さな亀裂や隙間が生じれば、そこから雨水や湿気が入り込み、建材の内部でカビが発生するケースも少なくありません。このような状況では、表面をいくら拭き取っても根本原因が解決されないため、再発を繰り返してしまいます。したがって、定期的な住まいの点検と必要に応じた修繕を行うことで、カビトラブルを未然に防ぎ、結果的には大掛かりなリフォームや修理費用を抑える効果も期待できるのです。

定期点検やメンテナンスというと面倒に感じる方も多いかもしれませんが、実際には「年に1回」「季節の変わり目ごと」といったタイミングで、重点的に確認する場所をリストアップしておけば難しくありません。また、最近では建築・住宅関連の専門業者が点検サービスを提供しているところも多いため、自分では確認が難しい箇所や、より専門的な視点でのメンテナンスが必要な場合には、そうしたサービスを活用するのも一つの方法です。早期発見・早期対処を心掛けることで、住まいと健康を守るための大きな安心を手に入れることができるでしょう。

3. 住まいを長持ちさせるための知識と実践

カビの再発を防ぐだけでなく、住まいを長期間にわたって良好な状態に保つには、いくつかの基本的な知識と継続的な実践が欠かせません。まず第一に、湿度管理は最優先事項と言えるでしょう。日本の気候は湿度が高い季節が多く、窓を閉め切ったり、部屋干しを頻繁に行ったりすると、あっという間に室内がジメジメした状態になります。これを防ぐためには、定期的に窓やドアを開けて換気をし、必要に応じて除湿機やエアコンのドライ機能を活用して湿度をコントロールすることが重要です。湿度計を部屋に設置しておくと数値で管理できるので、環境の変化に素早く対応しやすくなります。

次に、掃除や清潔な環境づくりも不可欠です。ホコリや汚れはカビの栄養源となるため、床や棚、エアコンのフィルターなどをこまめに掃除することで、カビの成長を抑えられます。特に水回りは石鹸カスや油汚れがたまりやすいので、排水口の清掃やタオルでの水拭き、カビ取り剤の適度な使用など、汚れを放置しない習慣を身につけておくと効果的です。また、収納スペースや家具の裏など空気が滞留しやすい場所は、ときどき扉や引き出しを開放して風を通すだけでも湿度を下げることができます。さらに、住まいに関する基本的な知識を身につけることで、もし小さな異常が見つかったときにも早めに対処できるようになります。たとえば、壁や天井にシミができていないか、結露が頻繁に発生していないか、床板がきしむ音はしないかなど、定期的にチェックすることで劣化やトラブルの兆候を察知しやすくなります。

最後に、専門業者の力を活用することも視野に入れておきましょう。カビバスターズ本部のようにカビ除去と再発防止に実績を持つプロフェッショナルに相談すれば、より効率的な対策やメンテナンスのアドバイスが得られます。家族の健康と住まいの寿命を守るためには、自分たちでできることと専門家に任せるべきことを上手に組み合わせるのが賢明な方法です。これらの知識と実践を合わせることで、長年にわたり快適で健康的な住まいを維持することができるでしょう。

まとめ:菌類(カビ)対策で健康と快適さを守ろう

すぐできる対策から根本的な改善まで、カビを知り尽くして健康と快適な暮らしを実現しよう

1. カビ対策の要点と今すぐできるアクション

カビは、湿度・温度・栄養分の三拍子がそろった環境で瞬く間に繁殖してしまうため、まずは「カビが好む条件を取り除くこと」が最重要ポイントです。たとえば、室内の湿度を一定範囲(約50~60%)に保つように換気や除湿機、エアコンのドライ機能を積極的に活用することが有効です。窓枠や押し入れ、浴室など、特に湿気がこもりやすい場所はこまめに拭き取りを行い、可能な限り風通しを良くしておきましょう。ホコリや汚れはカビの栄養源となるため、掃除機や拭き掃除を定期的に行い、部屋全体を清潔に保つことも欠かせません。

また、「すぐに実践できるアクション」としては、洗濯物の部屋干し時にはサーキュレーターや除湿機を使い、短時間で乾かす工夫が挙げられます。カビは湿った環境を好むため、洗濯物が長時間湿ったままの状態が続くと繁殖リスクが高まってしまうのです。さらに、エアコンや換気扇などのフィルター類は目詰まりすると風通しが悪くなるうえ、内部にカビが生えやすくなります。定期的な点検やクリーニングを行い、機器の性能を十分に発揮させるよう心がけましょう。これらのポイントを押さえるだけでも、身近な場所でカビが発生するリスクを大きく下げることができます。大がかりな対策に踏み切る前に、まずは日常の習慣を少しずつ見直してみることが、カビ対策の第一歩となるはずです。

2. 菌類を正しく理解することの大切さ

カビをはじめとする菌類は、私たちの生活環境に古くから寄り添ってきた存在でもあります。キノコや発酵食品に代表されるように、有益な面も数多く持ち合わせていますが、その一方で住宅内や食品に発生するカビは、健康被害や住まいの劣化をもたらす厄介な存在となり得ます。こうした両面を併せ持つ菌類を正しく理解することは、私たちの暮らしの質を向上させるうえで非常に重要です。たとえば、カビが増殖する要因を知れば、湿度管理や清掃方法を工夫することで発生を抑えられます。逆に、カビの種類によっては人体に深刻な悪影響を与えるものもあり、早期発見・早期対策が求められる場合もあるのです。

さらに、「なぜカビが生えるのか」「どのような場所を好むのか」といった基礎知識を習得しておくことで、住まいのどこに注意を払うべきかが明確になります。壁紙の裏や床下、エアコン内部など、普段は気に留めない箇所にもカビが潜みやすいことを知っていれば、定期的にチェックし、発生前に予防策を講じることができます。また、カビが健康に与える影響を正しく理解すれば、アレルギー症状や呼吸器トラブルが発生した際に「もしかしたらカビが原因かもしれない」と早めに気づけるでしょう。こうした積極的な姿勢が、住環境のみならず家族の健康を守る大きな力となります。菌類に対する正しい知識を身につけることが、長期的に見て家族や資産を守る近道であると言えるのです。

3. MIST工法®カビバスターズ本部からのメッセージ

私たちMIST工法®カビバスターズ本部は、「カビのない、安全で快適な住環境を実現したい」というお客さまの思いに全力で応えたいと考えています。そのために、従来の表面的な対処だけでは不十分であると痛感し、独自に開発・洗練させてきたのがMIST工法®です。カビの根本原因である菌糸や胞子を隅々まで除去し、再発防止を図るために、住宅の構造や材質、気候条件などを総合的に踏まえたうえで施工プランを組み立てています。こうしたプロセスを重視するからこそ、見えないところまで徹底的に対策でき、長期間にわたりカビの発生を抑制する効果が期待できるのです。

しかし、私たちがいくら入念に施工しても、その後のメンテナンスやお手入れがおろそかになってしまうと、再びカビが発生する可能性は否定できません。だからこそ、施工後には「どのような場所に注意して掃除すべきか」「どんなタイミングで換気を行うべきか」といった実践的なアドバイスをお客さまにお伝えしています。住まいを長く快適に保つためには、お客さまと私たち専門家との二人三脚が欠かせないのです。もし、カビ問題に少しでも不安や疑問をお持ちなら、どうぞお気軽にカビバスターズ本部へご相談ください。私たちは培った経験と技術を活かして、皆さまの大切な住まいを守るお手伝いをさせていただきます。カビのない健やかな暮らしを実現するために、ともに最適な方法を見つけていきましょう。

よくある質問(FAQ):カビ・菌類に関するQ&A

専門家が教える!カビ・菌類にまつわる疑問と不安をまとめて解決しよう

1. 「市販のカビ取り剤とプロの施工作業の違いは?」

市販のカビ取り剤は、手軽に購入できてすぐに使える点が大きなメリットです。多くの場合、漂白剤やアルコール、塩素系成分などを主成分としており、目に見えるカビを一時的に落とすには効果的です。しかし、その一方で、根本原因にアプローチしにくいというデメリットも見逃せません。カビは表面に生えている部分だけでなく、壁紙の裏側や木材の内部、目地の奥深くまで菌糸を伸ばしていることが多く、市販のカビ取り剤はこうした目に見えない部分にまで十分に行き渡らない場合があります。結果として、いったんはきれいになったように見えても、しばらくすると再発してしまうケースが少なくありません。

一方、プロの施工作業では、目視できる範囲のカビ取りに加え、建物の構造や室内の湿度・温度、材料の性質などを総合的に考慮しながら、最適な方法で除去と予防を行います。たとえば、MIST工法®のように専用の薬剤を微細なミストとして噴霧する手法を採用する場合、壁紙の裏や木材の小さな隙間、エアコンや換気扇の内部など、通常の清掃や市販薬剤では届きにくい箇所にもアプローチが可能です。さらに、プロは豊富な施工実績を活かして、カビの再発を防ぐための根本的な対策を提案します。適切な換気や除湿のやり方、家具の配置や保管方法など、建物や家族構成、ライフスタイルに合わせた実践的なアドバイスが受けられるのも、プロに依頼する大きなメリットです。結果として、長期的な視点で見ればコストパフォーマンスが良く、健康被害のリスクや建物の劣化を未然に防ぎやすくなるのです。

2. 「カビが原因で体調不良になることはある?」

カビが人体に及ぼす影響は、決して軽視できるものではありません。カビの胞子や代謝産物が空気中に舞うと、それらを吸い込んだり皮膚に触れたりすることで、アレルギー症状を引き起こす可能性があります。具体的には、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、喘息や気管支炎の悪化など、呼吸器系にトラブルが起きることが代表的な例です。さらに、免疫力が低下している方や高齢者、乳幼児、慢性疾患を抱えている方は、一般的なカビでも重症化する恐れがあります。たとえば、肺真菌症と呼ばれる真菌感染症を引き起こすケースもあり、最悪の場合は入院治療が必要になることもあるのです。

また、カビは皮膚や爪にも影響を与え、水虫や爪白癬、カンジダ症などの真菌感染症を招くことがあります。皮膚がただれてかゆみを伴うような症状の場合、放置しておくと患部が広がり、一層治療が難しくなる場合もあるので注意が必要です。こうした健康被害を防ぐためには、まずはカビが発生しにくい環境づくりが大切です。湿度を適切に管理し、ホコリや汚れをため込まないようにするだけでも、カビの繁殖を大幅に抑えられます。また、定期的な掃除やフィルターの清掃、換気を意識することで、空気中の胞子濃度を下げることができます。すでに体調不良が続いている方は、専門医に相談しつつ、自宅や職場などの環境を見直すことが大切です。健康面から見ても、カビ対策を徹底することは決して無駄ではなく、快適な生活を守るための重要な手段と言えるでしょう。

3. 「梅雨時期以外にも注意すべき季節は?」

日本では梅雨時期が一年の中でも特に湿度が高く、カビの繁殖が活発になるシーズンとして知られています。しかし、実際には梅雨以外にもカビ対策が必要な時期があります。たとえば、真夏の猛暑が続く時期は、気温が高いほど空気中の湿度が上昇しやすく、室内の換気を怠ると押し入れやクローゼット、キッチン下などが蒸し風呂状態になってしまうこともあります。エアコンを使っていると、室内外との温度差で結露が生じやすくなるため、窓枠や壁の内側に水滴がたまってカビの温床となり得るのです。

また、意外な落とし穴として冬場も見逃せません。外気温が低い冬は暖房を使用する機会が増えるため、室内との温度差によって結露が発生しやすいのです。窓ガラスやサッシに生じる結露を放置していると、黒カビが徐々に広がってしまうことがあります。さらに、暖かい空気が対流しない押し入れやクローゼット、家具の裏側などは、湿気がたまってカビが繁殖するリスクが高まることも。こうした要因を踏まえると、カビ対策は梅雨だけでなく、季節を問わず通年で意識する必要があると言えます。季節の変わり目ごとに室内のチェックを行い、ホコリや汚れの掃除、エアコンや換気扇のフィルター交換、そして適度な換気と除湿を心がけることで、年間を通じてカビの発生を抑えることができます。

4. その他、カビ・菌類にまつわる疑問にお答え

カビや菌類に関する疑問は、人によって実に多岐にわたります。たとえば、「布団や衣類がカビ臭い気がするのだが、どうしたらいい?」「エアコンや換気扇の奥はどうやって掃除すればいい?」「賃貸住宅でカビが発生した場合、どこまで自分で対処すべき?」など、身近な場面での悩みがつきません。布団や衣類に関しては、まずは晴れた日を利用してこまめに天日干しをする、もしくはクリーニングに出すなどして湿気を飛ばすことが基本です。エアコンや換気扇の奥の掃除に関しては、自己流で分解すると故障のリスクがあるため、専門業者に依頼するのがおすすめです。プロの手にかかれば、内部に潜むカビまでしっかり除去でき、エアコンの冷暖房効率が上がるメリットも期待できます。

賃貸住宅の場合は、契約内容や管理会社のルールにもよりますが、まずは自分の生活環境の改善(換気や掃除)に取り組んだうえで、それでも改善が見られない大規模なカビ被害があれば管理会社や大家さんに相談すると良いでしょう。また、「どんなカビ取り剤が効果的?」といった疑問もよく寄せられますが、薬剤の選定はカビの種類や生えている場所によって異なります。カビ取り剤によっては素材を傷めることもあるため、使用前に必ず成分や使用方法を確認することが重要です。さらに、大がかりな対策が必要と感じたら、迷わずプロのカビ対策サービスを検討してみてください。一時的な処理だけでなく、再発防止に向けた根本的な解決策を提案してくれるので、長期的な視点から見てもコストパフォーマンスが良い選択肢となるはずです。このように、日常のさまざまな疑問点を一つひとつ解消していくことで、カビや菌類をより身近な問題として理解し、最適な対策を取りやすくなります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------