室内に入ると咳が止まらない!?カビが引き起こす意外なアレルギー症状と対策方法

2025/03/23

室内に入ると咳が止まらない!?カビが引き起こす意外なアレルギー症状と対策方法

知らないうちに繁殖するカビがあなたの健康を脅かしているかもしれません!

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部です。私たちのブログをご覧いただき、ありがとうございます。建物に入った途端、咳き込みやのどのイガイガを感じることはありませんか?また、原因不明の鼻水やくしゃみが止まらなかったり、肌荒れや目のかゆみなどのアレルギー症状に悩まされていたりする方も少なくないでしょう。こうした症状は、もしかするとカビが大きく関係しているかもしれません。カビというと梅雨時期やジメジメした場所に繁殖するイメージが強いかもしれませんが、実は1年を通してあらゆる場所で密かに増殖し、私たちの健康を脅かす存在です。特に住宅やオフィスなど、長時間過ごす場所にカビが潜んでいると、アレルギー体質の方や免疫力が低下している方はもちろん、健康な方であっても症状が出ることがあります。

しかし、いざカビの存在に気づいたとしても、「本当にカビが原因なのか?」「どう対策すればよいのか分からない」というお悩みを抱える方がほとんどでしょう。そんなときに頼りにしていただきたいのが、当ブログと私たちMIST工法®カビバスターズです。カビの正体や原因、そして簡単に始められるセルフチェック方法から、専門家による本格的な対策まで、幅広い情報をわかりやすくお伝えいたします。さらに、一般社団法人微生物対策協会と連携した真菌検査によって、隠れたカビの発生源を科学的に特定することも可能です。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身やご家族の健康を守る一助となれば幸いです。

目次

建物に入ると咳が止まらない原因とは?

原因不明の咳の正体はカビかもしれない!?隠れたリスクを知って早期対策を

アレルギー症状を引き起こす要因

建物に入ると咳が止まらなくなる原因として、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは花粉やハウスダスト、ダニなどの存在かもしれません。もちろん、これらはアレルギー症状を引き起こす代表的な原因ではありますが、実はそれだけではありません。特に梅雨時期や湿度の高い季節に繁殖しやすい“カビ”は、アレルギー体質の方のみならず、普段は症状が出ない方にも咳や鼻水、のどの痛みをもたらす可能性があります。カビは目に見える形で壁に生えたり、部屋の隅に黒い斑点を作ったりもしますが、肉眼では確認しづらい微小な胞子を室内に飛散させることが問題です。これらの胞子やカビが出す代謝物質を吸い込むことで、気管支や鼻粘膜が刺激され、咳やくしゃみ、鼻水といった呼吸器系のアレルギー反応が起こるリスクが高まります。

さらに、カビがアレルギーを悪化させる要因として挙げられるのが、住まいやオフィス内の換気不足や湿度の高さです。特に現代の建築物は気密性が高く、外気が入りにくい構造になっているため、いったん湿度が上がってしまうと、なかなか空気を入れ替えることができません。その結果、室内は常に高湿度状態になり、カビの発生条件が整いやすくなります。こうした環境下で暮らしていると、アレルギー体質の方はもちろん、これまでカビで咳き込んだ経験がない人でも、気づかないうちにカビの胞子を吸い込んでしまい、知らず知らずのうちに咳や鼻水といった症状に悩まされることになるのです。アレルギーの原因といえば花粉症やダニがクローズアップされがちですが、実はあらゆる室内環境に潜むカビこそが、アレルギー症状を長引かせたり悪化させたりする“隠れた主犯格”である可能性も十分にあることを覚えておきましょう。

カビの潜む場所と健康リスク

カビは湿度が高い場所を好みますが、必ずしもお風呂やキッチンのような水回りに限らず、住宅や建物内のさまざまなところに潜んでいます。たとえば、壁と家具の間の狭いすき間や押し入れの奥、エアコンの内部やカーテンの裏側など、通気性が悪く湿気がこもりやすい部分は、外見上はきれいに見えてもカビが発生していることがあります。さらに、古い建物や地下部分など、日光が届きにくい場所ではカビの胞子が長期間にわたって繁殖し続ける環境が整いやすいため、知らないうちにカビが広範囲にわたって根を張っているケースも珍しくありません。

こうした場所に潜むカビは、健康にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。最も分かりやすいのがアレルギー症状の悪化で、カビが原因で咳やのどの痛み、鼻づまりやくしゃみ、場合によっては皮膚のかゆみや目の炎症などを引き起こすこともあります。さらに、免疫力が低下している方やアレルギー体質の方にとっては、カビがもたらす健康被害はより深刻なものとなり、呼吸器系の疾患や気管支喘息などの発症や増悪につながるリスクも否めません。特に、エアコン内部のカビは冷暖房の使用時に室内へ大量の胞子を拡散させるため、気づかないうちにカビを吸い込み続ける状況が続いてしまいます。こうしたリスクを見逃していると、知らず知らずのうちに体調不良を抱え込むことになり、家庭や職場など日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。カビは決して目に見える黒カビだけが危険なわけではなく、白や緑、青などさまざまな色や形状で発生するため、一見きれいに見える壁や床、家具の裏にも潜んでいる可能性があります。定期的な換気や点検を行い、少しでも異変を感じたら早めに対策を講じることで、カビが原因となる健康リスクを軽減することが重要です。

素人でもできるカビのセルフチェック

気づかぬうちに潜むカビを見逃すな!誰でもできる簡単チェックで健康リスクを回避

カビの発生しやすいポイント

カビは湿気を好む性質があるため、家の中でも特に水回りや通気性の悪い場所で発生しやすい傾向があります。具体的には、お風呂場やキッチン、洗面所などの水が頻繁に使われるエリアはもちろんのこと、押し入れやクローゼットの奥、壁と家具のすき間なども注意が必要です。これらの場所は湿気がこもりやすく、さらに暗くて熱のこもりやすい構造になっている場合も多いため、カビが繁殖するための条件がそろいやすいのです。エアコンの内部や換気扇のフィルター部分などは、目に見えにくいこともあり、知らないうちに大量のカビが発生しているケースも少なくありません。

また、窓枠やサッシにたまった結露の放置も、カビの温床となりがちです。冬場など、室内外の温度差が大きい季節にはどうしても窓ガラスに水滴がつきやすくなりますが、その水分をきちんと拭き取らずに放置すると、黒カビや緑色のカビが発生しやすい環境を作り出してしまいます。さらに、ベランダや玄関周りなど、屋外に近い場所でも雨風の影響を受けて湿気がたまりやすく、気づかないうちに外壁との境目にカビが発生していることもあるでしょう。

特に気密性の高い現代の住宅では、室内にこもった湿気が外に逃げにくく、換気不足からくる高湿度環境になりがちです。こうした環境下では、ほんのわずかな汚れやホコリにカビの胞子が付着し、あっという間に広がってしまう可能性があります。たとえば、観葉植物の鉢や加湿器周辺なども微妙な水分が常に存在するため、掃除を怠っているとカビが生えやすいポイントになり得ます。こうした多岐にわたるポイントを把握しておくことで、定期的なチェックや早めの対策が取りやすくなり、カビの大繁殖による健康リスクや建物の劣化を防ぐことにつながるのです。

見た目・におい・体感でチェックする方法

カビの存在を早めに察知するためには、見た目やにおい、そして自身の体感を総合的にチェックすることが効果的です。まず見た目からは、壁や天井、家具の裏側に黒や緑、白っぽい斑点が現れていないかを確認しましょう。特に普段あまり目にしない場所や、押し入れの奥、エアコンの吹き出し口などはこまめに点検するのが大切です。カビは初期段階ではごく小さな点々状で発生し、気づかぬうちに広がっていくことがありますので、少しでもおかしいと思ったら早めに拭き取りや洗浄を行いましょう。

次ににおいですが、カビが発生すると独特のカビ臭が漂うことが多いです。湿っぽく、鼻をつくような嫌なにおいが部屋全体に広がっている場合、目に見えるカビがないとしても、壁や床下、エアコン内部など目の届きにくい箇所でカビが繁殖している可能性があります。消臭剤や芳香剤でごまかしてしまうと根本的な解決にならず、時間が経つほど状況が悪化する恐れもありますので、においの原因を特定し、徹底的に取り除くことが重要です。

また、自分自身の体感も見逃せないサインです。部屋に入るとなんとなく目がかゆくなったり、のどのイガイガや咳、鼻水などの症状が気になるようであれば、カビによるアレルギー反応の可能性があります。特に、他の場所では何ともないのに、特定の部屋や建物にいるときだけ症状が出る場合は、室内にカビが繁殖していることを疑いましょう。こうした体調の変化は、自分や家族の健康状態を守るうえでの重要なヒントになります。見た目・におい・体感の3つの要素を組み合わせてチェックを行い、少しでもおかしいと感じたら早めに対策を取ることで、カビの被害を最小限に抑えることができるのです。

カビを減らすための簡単対策

毎日のちょっとした心がけでカビを遠ざける!手軽に始められる対策とは

換気と除湿の重要性

カビが繁殖する大きな要因のひとつに「湿度の高さ」があります。一般的に、カビが活発に増殖するのは湿度が60%以上とされており、湿気がこもりがちな室内はまさにカビにとって絶好の環境です。このため、まずは換気と除湿を徹底することで、カビが育ちにくい環境を作ることが重要になります。窓を開けて外の空気を取り入れるだけでも湿気の滞留を抑えることができ、換気扇を定期的に回すことで空気を循環させる効果が期待できます。特に梅雨時期や雨が続く季節には湿度が上がりやすいため、天気予報をチェックして晴れ間を見計らった換気を行うのもひとつの方法です。

さらに、除湿器やエアコンの除湿機能を活用することも有効です。部屋の広さや使用環境に応じて適切な除湿能力を持つ機器を選ぶことで、室内を快適な湿度に保ちやすくなります。また、濡れた洗濯物を部屋干しする習慣や加湿器の使いすぎが、意図せず室内の湿度を高めてしまう原因となる場合もあるため、必要以上に湿度を上げないよう注意しましょう。エアコンは冷房運転中でも結露によって湿気が取りきれないことがあるので、必要に応じて「ドライ」機能を併用するなど工夫が求められます。

こまめな換気と適切な除湿を心がけるだけでも、室内のカビ発生リスクは大きく減らせます。カビは一度発生して広がり始めると、対策に時間や手間がかかるだけでなく、家族の健康にも深刻な影響を与える可能性があります。そのため、家の中の空気をきれいに保ち、湿度を一定にコントロールすることが、カビ対策の第一歩といえるでしょう。

家具の配置やお手入れで湿気をコントロール

室内の換気や除湿に加えて、家具の配置を見直したりこまめなお手入れを行うことで、さらにカビの発生を抑えることが可能です。特に大きな家具を壁に密着させて置いている場合、壁と家具の間に空気が通りにくくなり、湿気が逃げにくい空間が生まれてしまいます。その結果、気づかないうちにカビが繁殖してしまうケースが多々あります。そこで、家具を壁から少しだけ離し、通気を確保することが有効です。わずかなスペースを作るだけでも、空気の流れが改善され、湿度上昇を抑える効果が期待できます。

また、収納スペースの使い方にも工夫が必要です。クローゼットや押し入れの奥に物を詰め込みすぎると、湿気がこもりやすい上にホコリや汚れがたまりやすく、カビの発生リスクが高まります。衣類や寝具を収納する際には、適度なすき間を持たせたり除湿剤を活用したりすることで、湿気を減らすことができます。シーズンオフの服や布団など、長期間使わないものについては、定期的に取り出して風通しを行う習慣をつけると、カビの発生を未然に防ぎやすくなるでしょう。

そして、家具そのもののお手入れも忘れてはいけません。特に木製家具は湿気を吸いやすい傾向があるため、定期的に表面を拭き取り、乾燥させることでカビの根を張りにくくします。タンスや棚の中は湿気を感じたタイミングで扉を開け、空気を入れ替えると効果的です。もしカビが発生してしまった場合でも、早期に気づいて拭き取りや消毒用アルコールの使用など適切な対処を行うことで、被害を最小限に抑えられます。こうした家具や収納の配置とメンテナンスの工夫は、一度定着させてしまえば長期的に効果を発揮し、家の中で快適に過ごすうえでも大切なポイントとなるでしょう。

水回りやエアコン内部のお掃除

カビがもっとも発生しやすいと言われるのが、水回りやエアコン内部のように湿気と温度が重なりやすい環境です。お風呂場やキッチンのシンク、洗面所など、水を頻繁に使用する場所では、壁やタイルの目地、排水溝の周辺などをこまめに洗浄することが欠かせません。特に目地部分は汚れが溜まりやすく、カビの発生源になりやすい箇所です。こまめにブラッシングや漂白剤で掃除をし、使用後はできるだけ水分を拭き取るか、換気扇を回して湿気を外に逃がすなどの工夫をしましょう。洗濯機周りも洗剤カスや髪の毛などの汚れがたまりやすいため、フィルターの清掃や排水口のチェックを定期的に行うことが大切です。

エアコン内部も、実はカビの温床となりやすい場所のひとつです。冷暖房の使用時には内部で結露が発生しやすく、ホコリや汚れがフィルターやファンにたまることで、そこに湿度が加わるとカビの繁殖条件が揃ってしまいます。定期的にフィルターやファンを取り外して洗浄し、十分に乾燥させることが大切です。放置したままだと、エアコンのスイッチを入れたときにカビの胞子が部屋中に拡散され、アレルギー症状を引き起こす原因にもなりかねません。市販のエアコン洗浄スプレーやクリーナーもありますが、内部構造が複雑な機種や大がかりな汚れがある場合は、無理をせず専門業者に依頼すると安心です。

水回りやエアコンといった「湿気+汚れ」のある場所を重点的にお手入れすることで、カビのリスクは大幅に減らせます。家族全員が使用する場所だけに、掃除を怠るとすぐにカビが広がり、健康被害や建物の劣化を招く可能性があります。短い時間でもこまめに清掃を行う習慣をつけ、使い終わったら水気を取り除く、定期的にエアコンのフィルターを洗うなど、基本的なことを継続するだけでもカビ対策としては大きな効果を発揮してくれるでしょう。

MIST工法®による根本的なカビ対策

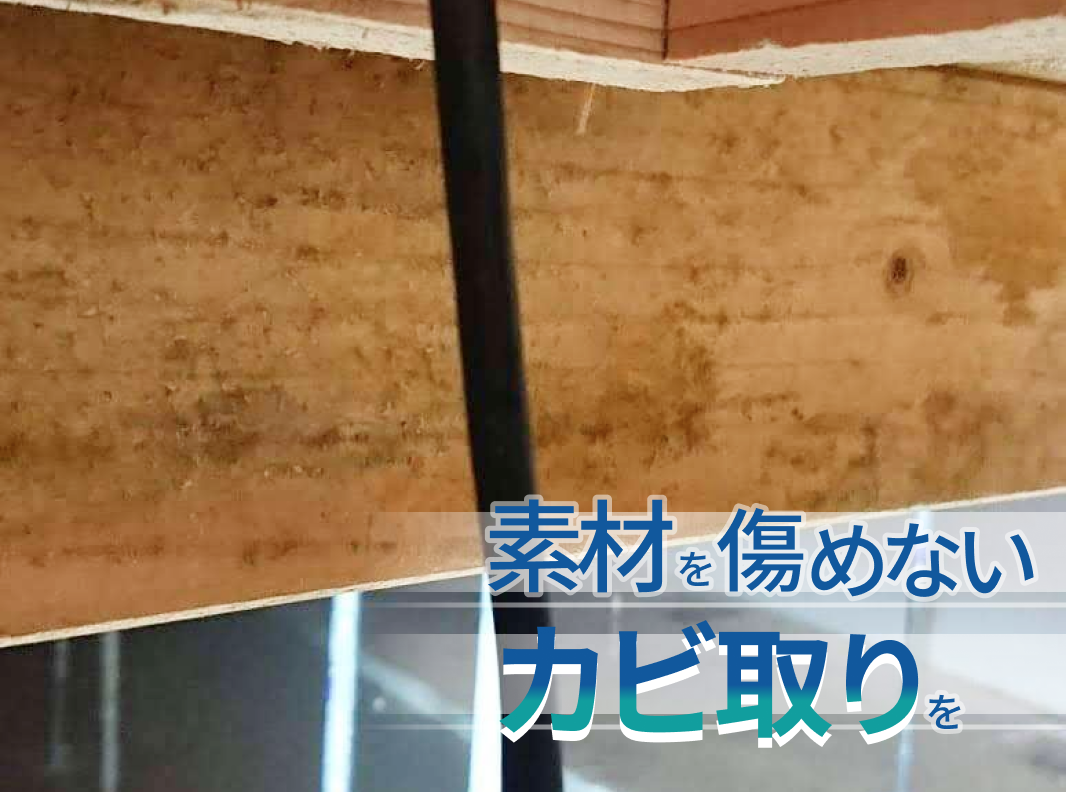

素材の奥まで徹底除去!MIST工法®で実現する安心のカビ対策

普通の掃除では落としきれないカビを撃退

室内でカビを見つけたら、まずは拭き掃除や薬剤を使った除去を試みる方が多いかもしれません。確かに、目に見える範囲のカビであれば、それらの手法である程度キレイに取り除くことはできます。しかし、壁や床、天井などの建材の内部、あるいは家具の奥深くに根を張って繁殖しているカビに対しては、一般的な掃除や市販の薬剤では十分にアプローチできないことが少なくありません。肉眼でカビを確認しにくい部分にもカビの菌糸が入り込み、そこからまた胞子が広がることで、見た目には一度きれいになったはずなのに、しばらくすると同じ場所でカビが再発するケースは多く見受けられます。

カビは繁殖力が非常に強く、わずかな水分と栄養源(ホコリや汚れなど)があれば成長を続けるため、表面だけをいくらきれいにしても奥深くに潜む菌が生き残っていれば、再び広がってしまうリスクが高いのです。この「しつこさ」を根本的に解消するには、目視で確認できる範囲にとどまらず、建物や家具の素材の内部まで徹底的にカビを除去する必要があります。そこで活用されるのがMIST工法®です。MIST工法®ではミスト状の薬剤を使い、細かな粒子を隅々まで行き渡らせることで、通常の掃除やカビ取り剤では到達しにくい内部や凹凸部分にまでアプローチできます。こうした高い浸透力により、カビの根をしっかりと取り除き、残った菌糸が再び繁殖するのを防ぐ効果が期待できるのです。結果的に、カビを目にする頻度やアレルギー症状に悩まされるリスクが格段に減り、快適かつ衛生的な環境が保てるようになります。

カビの再発を防ぐための専門技術

いくらカビを徹底的に除去しても、その後の再発を防がなければ、本当の意味で「カビ対策が完了した」とは言えません。MIST工法®が優れているのは、単にカビを取り除くだけでなく、将来のカビ発生リスクを低減する専門的な処置まで含まれている点にあります。具体的には、除去後の菌の生育を抑制する抗菌処理や、防カビ効果を持つ薬剤のコーティングなどが施され、建材の内部や表面に再びカビが根を張りにくい状態を作り上げるのです。これにより、湿度の高い季節や換気が不十分な環境でも、カビの再発リスクを格段に抑えることが可能になります。

さらに、MIST工法®では作業前後の状況をしっかりと把握し、建物の構造や使用環境に合わせた最適な対策をプランニングします。建物の材質や年数、これまでのメンテナンス履歴などを総合的に判断し、どのような薬剤や工程が適切かを選定することで、より高い効果と持続性を実現しているのです。また、一般社団法人微生物対策協会などの専門機関との連携により、真菌検査でカビの種類や発生源を科学的に特定し、それに応じた処理方法を採用することもできます。こうした専門家による分析と作業が一体となって行われるため、「とりあえず薬剤を散布する」といった表面的な対応ではなく、徹底的かつ的確なカビ対策が可能となります。結局のところ、カビ対策は「一度きれいにするだけ」では不十分です。長期的に安全で清潔な住環境を維持するためには、素材の奥まで届く除去技術と再発防止策が不可欠だということを、MIST工法®は実践の中で示してくれます。

一般社団法人微生物対策協会との連携で真菌検査

見えないカビを正確に分析!専門機関との連携で確かな安心を

カビの種類や発生源を特定するメリット

カビが発生した際、その種類や発生源を正確に把握することは、カビ対策を進めるうえで大変重要です。目に見える黒カビや白カビ、あるいは緑色を帯びたカビなど、一口に「カビ」と言っても数多くの種類が存在し、それぞれの性質や繁殖条件、人体への影響度合いが異なります。一般的に用いられる消毒用アルコールや市販のカビ取り剤は、ある程度の広範なカビには効果を発揮するものの、すべてのカビに対して万能とは限りません。たとえば、特定の菌種には一部の薬剤が効きにくい場合もあり、誤った対処によってかえってカビを拡散させてしまう恐れすらあります。そこで、一般社団法人微生物対策協会との連携による真菌検査を活用すると、どの菌種が原因となっているのかを科学的に判定でき、適切な対策を立てるうえで大きなアドバンテージとなります。

また、カビが発生している場所をピンポイントで特定できることも大きなメリットです。カビは壁や床下、天井裏、エアコン内部など、私たちの視界に入りにくい箇所でも繁殖するため、目に映る黒っぽいシミだけを除去しても、実は建物の内部に根強く菌糸が張り巡らされているケースが多々あります。発生源を見誤ったまま表面的な掃除だけを行っていては、いずれ再発する可能性が高いのです。真菌検査で場所や菌種を特定することで、根本的に対処すべき部位を明確にし、効果の高い薬剤や除去方法を的確に選択できます。このように、原因を知ることは対策の第一歩であり、カビの再発を予防し、家族の健康や建物の耐久性を守るためにも不可欠なプロセスと言えるでしょう。

科学的なアプローチでカビ対策を最適化

カビの発生は単に見た目が悪いだけでなく、アレルギー症状やぜんそくなどの呼吸器疾患を誘発するリスクがあるため、決して軽視できる問題ではありません。そこで、一般社団法人微生物対策協会のような専門機関が提供する真菌検査や調査結果をもとに、科学的に根拠づけられた対策を立てることが大切になります。まず、検査によってカビの種類や発生源が判明すれば、その菌が好む温度・湿度、栄養源などの条件を逆手に取って対策を講じられるのです。たとえば、空気中の湿度管理を徹底すると同時に、特定の菌種に効果的な薬剤を用いるなど、より精度の高いプランを立てることで、カビを効率よく抑え込むことができます。

また、検査後の対策プロセスを通じて、建物の構造や換気計画、その後のメンテナンス方法まで総合的に見直すきっかけにもなるでしょう。カビは見えている部分だけを除去すれば終わりというわけではなく、適切な湿度管理や定期的な清掃、通気性を確保できる家具配置など、建物や暮らしの環境に合わせて継続的な取り組みが欠かせません。科学的な根拠と専門家の知見があれば、各家庭や施設の状況に応じて最適化されたカビ対策を実施でき、再発率を大幅に低減させることが可能です。さらに、検査結果は「どれほど対策が進んでいるか」を判断する目安にもなります。改善後に再度検査を行えば、菌の減少度合いや新たな発生の有無を客観的に把握できるため、今後のメンテナンスに向けた方向性の修正や追加措置などを的確に行えるのです。こうした科学的なアプローチに基づく総合的なカビ対策こそが、健康で安心できる住環境を長期的に守るうえで欠かせない鍵となります。

手に負えないカビはカビバスターズへ相談

見逃しがちな深刻リスクを回避!プロに頼ることで実現する安心のカビ対策

カビが広範囲に及んでいる場合の注意点

カビは一度発生すると、その繁殖力の高さから短期間で広範囲に広がってしまうことがあります。とりわけ壁の内部や天井裏、床下などの目に見えにくい箇所でカビが進行している場合、表面上はきれいに見えていても、実は奥深くに菌糸が張り巡らされているケースも少なくありません。こうした状況下で市販のカビ取り剤や拭き掃除などの対処を行っても、表面上は一時的にカビを抑えられても、根本的な除去には至らずに再びカビが顔を出す可能性が非常に高いのです。また、大規模にカビが発生しているところを無理に自己流で掃除しようとすると、胞子を舞い散らせて広範囲に拡散させてしまい、かえって事態を悪化させる危険もあります。

さらに、広範囲に及ぶカビは建物や家財だけでなく、居住者の健康面にも大きな影響を及ぼします。カビが放出する胞子や揮発性有機化合物を吸い込むと、アレルギー反応や呼吸器トラブルを引き起こす可能性があり、これまでアレルギー症状がなかった方でも、のどの痛みや咳、鼻炎などさまざまな不調に悩まされることがあります。特に小さなお子さまや高齢者、免疫力が低下している方がいるご家庭では、カビによるリスクは決して無視できない問題です。こうした背景を踏まえると、建物全体にカビが広がっているのではと疑われる場合には、セルフチェックや簡易対策に頼りすぎず、専門家に状況を調べてもらうことが賢明な判断と言えます。家全体に広がるカビの原因を究明し、構造的な欠陥や換気の不備など根本的な要因を突き止めない限り、長期的なカビ対策は困難です。広範囲に及ぶカビの場合こそ、早めの対応が肝心だといえるでしょう。

専門家による確実な除去と健康被害の防止

セルフケアで対処しきれない大規模なカビの問題には、やはりカビ除去のプロへ相談するのが最善の方法です。カビバスターズのような専門業者は、経験と知識を生かしてカビの性質や発生源を正確に特定し、状況に合わせた最適な除去方法や薬剤を選びます。たとえば、壁紙の裏や断熱材、床下など、一般の方が手を入れるのが難しい場所でも、プロは専用の機器や技術を用いてカビの根まで徹底的に処理し、再発を防ぐことに努めます。さらに、作業中に飛散しがちな胞子や粉塵への対策もしっかり行うため、除去作業そのものが原因で室内環境を悪化させるリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、専門家による確実な除去は、健康被害の防止という観点でも大きな役割を果たします。カビが大量に発生すると、先述のとおり呼吸器系の症状を引き起こしたり、アレルギー反応を促進する可能性が高まります。プロの除去作業では、カビの状態や種類に合わせて適切な保護措置を講じつつ、菌の根を完全に断つための技術を駆使します。これに加えて、後々のカビ再発を防ぐためのアドバイスやメンテナンス方法も提案してくれるため、住まいを長期的に衛生的な状態に保ちやすくなるのです。カビ問題は放置すればするほど被害が拡大し、建物の劣化や家族の健康被害といった深刻なトラブルに直面するリスクが高まります。少しでも「手に負えない」と感じたら、迷わずにカビバスターズへ相談することで、早期解決と被害の最小化が実現できるでしょう。

まとめとお問い合わせ先

今すぐ始めて安心を手に!カビ対策の最終ポイントとご相談窓口

カビ対策の流れと最終チェック

カビ対策を行うにあたっては、まず状況の把握から始めることが大切です。小規模なカビであればセルフチェックや日常的な清掃で対応できる場合もありますが、室内のあちこちに黒や緑の斑点が広がっていたり、明らかにカビ臭が強く感じられたりするような場合は、より計画的な対処が求められます。最初に行うべきは、家の中のどの場所にカビが発生しているのかを把握する「現状調査」です。目に見える部分だけでなく、家具の裏や押し入れの奥、エアコン内部など見落としやすい箇所も含めて確かめることが重要になります。

次に、把握した状況をもとにどの範囲ならセルフケアが可能かを判断し、大規模なカビや構造の奥深くまで入り込んだケースでは早めに専門業者へ依頼することを検討しましょう。セルフケアを行う場合には、十分な換気の確保や保護マスク、ゴーグルなどの装備を整え、カビの拭き取りや除去剤の使用にあたります。一度きれいになった後も、見た目やにおいをこまめにチェックし、再発の兆しがあれば早めに追加の対策を実施するのが理想的です。また、カビを除去した後の換気や湿度管理、定期的な清掃は欠かせません。特に梅雨や台風シーズンなど湿度の高い時期は、改めて室内環境を総点検し、カビが繁殖しやすい条件を取り除いておくことが必要です。

最終チェックとしては、「カビ臭が消えたか」「目視で確認できるカビが再度現れていないか」「家族のアレルギー症状が改善されたか」といった点を継続的に確認してください。換気扇の動作状況や除湿器のメンテナンス状況、エアコンのフィルター掃除の頻度なども含め、普段の生活の中で定期的に点検する習慣をつけることで、未然にカビの再発を防ぐことができます。こうしたフローを踏むことで、カビ対策の効果を最大限に引き出し、住まいを安全・清潔な状態に保ちやすくなるのです。

健康を守るための早めの対策を心がけましょう

カビによる被害を甘く見ると、室内環境だけでなく健康面でも大きなリスクを抱え込むことにつながります。カビが放つ胞子や揮発性有機化合物は、アレルギー症状や呼吸器トラブルの原因になる場合があり、特に小さなお子さまや高齢者、免疫力の低下した方がいる家庭では、些細なカビトラブルが深刻な健康被害へと発展してしまう可能性があります。こうしたリスクを踏まえると、カビの発生を疑う兆候が少しでもある場合には、できるだけ早く対策を始めることが大切だと言えるでしょう。

また、カビは発生初期なら比較的対処しやすいですが、放置したまま時間が経つほど建材や家具の内部に浸透し、根強く繁殖するようになります。いったん建物の構造材や断熱材など奥深い部分にカビが入り込むと、表面の清掃だけでは除去しきれず、プロの技術と専門的な機材を要する大がかりな作業が必要になるケースも多いのです。そうなると費用面や作業時間において大きな負担となり、家族の生活にも影響が出やすくなります。

一方、早めの対策に踏み切れば、小規模のうちに被害を食い止め、結果的に負担も軽減できます。具体的には、定期的な換気や除湿、こまめな清掃といった基本的な取り組みを習慣化することで、そもそもカビが繁殖しにくい環境を作り上げることが可能です。もし少しでも不安を感じたり、自分の手に負えないと感じる場合は、専門業者へ速やかに相談することで、建物全体の点検や最適な施工プランを得られます。家やオフィスを快適に保ち、なによりも大切な家族や同居者の健康を守るためにも、「カビ対策は早めに越したことはない」という意識を忘れずに、日頃から室内環境に目を配るようにしましょう。

お問い合わせ先

カビに関するお悩みや、より詳しい対策方法を知りたい方は、いつでもお気軽にMIST工法®カビバスターズ本部までご連絡ください。専門家が現地調査から対処方法のご提案まで、親身になってお手伝いいたします。カビを取り除き、ご家族が安心して暮らせる環境を取り戻すために、ぜひ一度ご相談ください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------