今年は"異常な梅雨"に!?例年以上に警戒を!雨量は7月上旬がピーク、日本で異常気象が生まれやすいワケとカビ問題

2024/06/17

今年は"異常な梅雨"に!?例年以上に警戒を!雨量は7月上旬がピーク、日本で異常気象が生まれやすいワケとカビ問題

異常気象がもたらすカビ問題とその対策を徹底解説!梅雨の健康と住環境を守るための具体的な方法を紹介します。

皆さん、こんにちは。MIST工法®カビバスターズ本部です。今年の梅雨は例年以上に異常気象が予想されており、特に7月上旬には雨量のピークを迎えるとされています。こうした異常気象は、私たちの健康や住環境に多大な影響を及ぼす可能性があります。特に湿度が高まることで、カビの発生が増加し、カビによる健康被害や建物の劣化が懸念されます。

このブログでは、異常気象がもたらすカビ問題とその対策について詳しく解説していきます。具体的には、日本で異常気象が生まれやすい理由、異常な梅雨がもたらすカビのリスク、そしてカビ対策の方法についてお話しします。

私たちMIST工法®カビバスターズは、皆さんの健康と住環境を守るために最善の方法を提供しています。異常気象によるカビ問題を未然に防ぐために、ぜひ私たちのブログを参考にしてください。そして、何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。一緒に健康で快適な生活を守りましょう!

それでは、ブログをお楽しみください。

目次

はじめに

異常気象と梅雨の関係、今年の梅雨の特徴を詳しく解説

異常気象と梅雨の関係

異常気象と梅雨は、私たちの生活に大きな影響を及ぼす気象現象です。特に日本では、梅雨が毎年のように訪れるため、その影響は避けられません。異常気象とは、通常とは異なる気象パターンが発生する現象を指し、その原因には地球温暖化やエルニーニョ現象、ラニーニャ現象などが挙げられます。これらの現象が、梅雨にどのように影響を与えるのかを理解することは重要です。

梅雨は、日本における特有の季節現象で、主に6月から7月にかけて発生します。この時期、太平洋高気圧と梅雨前線が日本列島に停滞し、長期間にわたって降雨が続くことが特徴です。通常の梅雨でも高い湿度と降水量が見られますが、異常気象が絡むと、その影響はさらに顕著になります。

異常気象が梅雨に与える影響の一例として、雨量の極端な増加があります。例えば、地球温暖化の影響で海水温が上昇すると、蒸発量が増え、大気中の水蒸気量が増加します。これにより、梅雨時期の降水量が例年よりも大幅に増加することがあります。また、エルニーニョ現象やラニーニャ現象も梅雨に影響を与える要因となり、それぞれの現象が発生すると、梅雨の降水パターンが通常とは異なる形で現れることがあります。

さらに、異常気象が梅雨に及ぼす影響として、降雨パターンの変動も考えられます。通常の梅雨では、一定の期間にわたって雨が降り続くことが一般的ですが、異常気象の影響下では、短期間に集中豪雨が発生したり、逆に雨がほとんど降らなかったりすることがあります。このような変動は、農業や水資源管理、さらには都市生活にも大きな影響を与える可能性があります。

このように、異常気象と梅雨の関係は非常に複雑で、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。特に今年の梅雨は、異常気象の影響を強く受けると予想されており、対策を講じることが重要です。次に、今年の梅雨の特徴について詳しく見ていきましょう。

今年の梅雨の特徴

今年の梅雨は例年以上に異常気象の影響を受けると予測されており、その特徴について詳しく見ていきましょう。気象庁や各気象予報機関のデータによると、2024年の梅雨は、特に7月上旬にかけて雨量のピークを迎えるとされています。この時期には、集中豪雨や長期間にわたる降雨が予想されており、これが私たちの生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

まず、今年の梅雨の特徴として挙げられるのは、雨量の多さです。特に7月上旬には、通常の梅雨時期の倍以上の降雨が予想されており、これは地球温暖化の影響やエルニーニョ現象が要因となっています。これにより、河川の氾濫や土砂災害のリスクが高まり、各地で警戒が必要です。また、都市部では排水能力を超える降雨が発生する可能性があり、浸水被害への備えが求められます。

次に、今年の梅雨は気温の変動も大きいと予想されています。梅雨時期には通常、気温が比較的安定しているものですが、今年は異常気象の影響で、気温の上下動が激しくなることが予想されます。これは、蒸し暑さや湿度の高さを一層際立たせる要因となり、私たちの体調管理にも影響を及ぼします。特に、高齢者や体調の弱い方々にとっては、熱中症や体調不良のリスクが高まるため、注意が必要です。

さらに、今年の梅雨は降雨パターンの変動が顕著になるとされています。通常の梅雨では、長期間にわたってしとしとと降り続く雨が一般的ですが、今年は短期間に激しい豪雨が発生することが多くなると予想されています。このような豪雨は、急激に大量の水が降るため、土壌が吸収しきれず、洪水や土砂崩れのリスクが高まります。また、建物の浸水被害や交通機関の麻痺など、都市生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

最後に、今年の梅雨は異常な湿度の高さも特徴的です。梅雨時期には元々湿度が高くなるものですが、今年は異常気象の影響でさらに湿度が高まり、カビの発生が一層懸念されます。湿度が高い環境は、カビの繁殖を助長し、健康被害や建物の劣化を引き起こす原因となります。このため、適切な湿度管理とカビ対策が重要です。

このように、今年の梅雨は例年以上に異常気象の影響を受け、その特徴が顕著に現れると予想されています。これに対処するためには、事前の準備と適切な対策が不可欠です。次のセクションでは、日本で異常気象が生まれやすい理由について詳しく解説していきます。

日本で異常気象が生まれやすい理由

気候変動と地理的要因の視点から

気候変動とその影響

気候変動は、地球全体の気候パターンに重大な変化をもたらす現象であり、日本においてもその影響が顕著に現れています。気候変動の主要な原因として、温室効果ガスの増加が挙げられます。産業革命以降、人類の活動によって二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガスが大量に排出され、大気中のこれらのガス濃度が上昇しました。これにより、地球全体の気温が上昇し、さまざまな異常気象が発生しやすくなっています。

気候変動の影響は多岐にわたりますが、特に日本では以下のような現象が観察されています。まず、温暖化により海水温が上昇し、これが台風の強度と頻度に影響を与えています。温かい海水は台風のエネルギー源となるため、海水温が高いほど強力な台風が発生しやすくなります。これにより、過去数十年間で観測された強力な台風の数が増加し、その影響が深刻化しています。

また、気候変動は降水パターンにも影響を及ぼします。日本では、梅雨や台風のシーズンに集中豪雨が発生することが増えています。これは、温暖化により大気中の水蒸気量が増加し、その結果として一度に降る雨の量が増加するためです。集中豪雨は、洪水や土砂災害のリスクを高めるだけでなく、都市部の排水システムに大きな負担をかけ、浸水被害を引き起こす可能性があります。

さらに、気候変動による気温の上昇は、猛暑日や熱帯夜の頻度を増加させます。これにより、特に都市部ではヒートアイランド現象が顕著となり、住民の健康に悪影響を及ぼします。熱中症や心臓病などのリスクが高まるため、高齢者や体調の弱い人々にとっては非常に危険です。また、農業にも影響を与え、作物の生育に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

このように、気候変動は日本における異常気象の発生を助長し、その影響は多岐にわたります。気候変動に対する対策としては、温室効果ガスの削減や適応策の実施が求められます。次に、日本で異常気象が生まれやすい地理的要因について見ていきましょう。

地理的要因

日本はその地理的条件により、異常気象が発生しやすい地域とされています。まず、日本は太平洋の西端に位置し、四季がはっきりと分かれている気候帯にあります。これにより、季節ごとの気象変動が大きく、特に梅雨や台風シーズンには異常気象が発生しやすくなります。

日本列島は、北から南にかけて長く延びており、複雑な地形を持っています。この地形が、さまざまな気象現象を引き起こす要因となっています。例えば、日本海側の地域では、冬季にシベリア高気圧からの寒気が流れ込み、大雪をもたらすことがあります。一方、太平洋側では、夏季に太平洋高気圧の影響で高温多湿の気候が続き、これが梅雨や台風の発生に繋がります。

また、日本は四つの大きなプレートが交差する地点に位置しています。このため、地震や火山活動が頻繁に発生し、その影響で異常気象が引き起こされることがあります。例えば、大地震によって津波が発生し、沿岸部に甚大な被害をもたらすことがあります。また、火山噴火によって大量の火山灰が降り、気温や気候に影響を与えることもあります。

さらに、日本は山岳地帯が多く、これが降水パターンに影響を与えています。山岳地帯では、風が山にぶつかり、上昇気流が発生します。この上昇気流が、雲を形成しやすくし、降雨をもたらします。特に梅雨時期や台風シーズンには、この現象が顕著に現れ、局地的な豪雨を引き起こすことがあります。

加えて、日本の気候は海洋性気候の影響を強く受けます。周囲を海に囲まれているため、海からの湿った風が吹き込みやすく、これが湿度の高い気候を作り出します。このため、梅雨や台風の時期には、湿度が非常に高くなり、カビの発生を助長する環境が整います。

このように、日本はその地理的条件により、異常気象が発生しやすい環境にあります。気候変動と地理的要因の双方が重なり合うことで、異常気象が頻発し、その影響はますます深刻化しています。次に、異常な梅雨がもたらす具体的なカビ問題について詳しく見ていきましょう。

異常な梅雨がもたらすカビ問題

湿度、健康、建物への影響を徹底解説

湿度とカビの関係

湿度とカビの関係は非常に密接であり、特に梅雨時期にはこの関係が顕著になります。カビは湿度の高い環境で繁殖しやすく、湿度が60%以上になると活発に成長します。異常な梅雨の影響で湿度が通常よりも高くなると、カビの発生が増加し、健康や建物に悪影響を及ぼします。

カビは微細な胞子を放出し、これが空気中に漂います。湿度が高い環境では、これらの胞子が壁や天井、家具、カーペットなどに付着し、そこからさらに繁殖します。特に、換気が不十分な場所や日光が当たりにくい場所は、カビの温床となりやすいです。また、風通しの悪いクローゼットや押し入れ、バスルームなどもカビの発生が頻繁に見られます。

湿度が高いと、カビの成長だけでなく、他の微生物やダニの活動も活発になります。これにより、室内の空気質が悪化し、アレルギーや呼吸器系の疾患を引き起こすリスクが高まります。特に、免疫力が低下している人や、アレルギー体質の人にとっては、湿度管理が非常に重要です。

梅雨時期には、湿度を管理するための具体的な対策が必要です。まず、定期的な換気が重要です。窓を開けて風通しを良くすることで、室内の湿気を外に逃がすことができます。また、除湿器やエアコンを利用して湿度をコントロールすることも効果的です。特に、エアコンには除湿機能が備わっているものが多いため、これを活用することで室内の湿度を適切に保つことができます。

さらに、湿気を吸収する吸湿剤や、防カビスプレーを使用することも有効です。これらの製品は、クローゼットや押し入れ、バスルームなど湿度が高まりやすい場所で使用することで、カビの発生を抑制することができます。

このように、湿度とカビの関係を理解し、適切な湿度管理を行うことで、梅雨時期のカビ問題を効果的に防ぐことができます。次に、異常な梅雨がもたらす健康への影響について詳しく見ていきましょう。

健康への影響

異常な梅雨による高湿度環境は、カビの繁殖を促進し、これが健康に様々な影響を及ぼします。カビが繁殖することで、微細な胞子や揮発性有機化合物(VOC)が空気中に放出され、これが呼吸器系を中心に健康被害を引き起こす原因となります。

まず、カビの胞子を吸い込むことで、アレルギー反応が引き起こされることがあります。アレルギー症状としては、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの軽度なものから、喘息の発作や気管支炎といった重度のものまで様々です。特に、アレルギー体質の人や免疫力が低下している人にとっては、カビの存在は深刻な健康リスクとなります。

また、カビは湿度の高い環境で増殖するため、その存在は湿度と密接に関連しています。湿度が高いと、ダニなどの他のアレルゲンも繁殖しやすくなり、これがさらなる健康被害をもたらす可能性があります。ダニの死骸や糞が空気中に漂い、これを吸い込むことでアレルギー症状が悪化することがあります。

さらに、カビの一部は有害なマイコトキシンを生成することがあります。これらの毒素は、長期間にわたり低濃度で曝露されることで、慢性的な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、長期間カビのある環境に住んでいると、慢性疲労や頭痛、集中力の低下などの症状が現れることがあります。また、皮膚に直接触れることで皮膚炎を引き起こすこともあります。

カビによる健康被害を防ぐためには、適切な湿度管理とカビ対策が必要です。先述の通り、換気や除湿器の利用、吸湿剤の使用などが有効です。また、カビの発生が確認された場合は、速やかに専門業者に依頼して徹底的に除去することが重要です。MIST工法®カビバスターズは、こうした健康リスクを低減するための効果的なカビ対策を提供しています。

異常な梅雨がもたらす健康リスクを理解し、適切な対策を講じることで、健康被害を未然に防ぐことができます。次に、建物への影響について詳しく見ていきましょう。

建物への影響

異常な梅雨は建物にも多大な影響を及ぼし、特に湿度の高まりが原因でカビが発生することで建物の劣化が進行します。カビが建物に与える影響は、見た目の問題だけでなく、構造的な損傷や資産価値の低下にも繋がるため、適切な対策が不可欠です。

まず、湿度が高まると壁や天井、床などにカビが発生しやすくなります。カビは建材に浸透し、素材を劣化させる原因となります。例えば、木材はカビによって腐食が進行し、強度が低下することがあります。これにより、建物の耐久性が損なわれ、最悪の場合、構造的な問題を引き起こすこともあります。

さらに、カビは壁紙や塗装の剥がれの原因にもなります。壁紙や塗装が剥がれると見た目が悪くなるだけでなく、再塗装や壁紙の張り替えなどの修繕費用がかかります。また、カビが発生することで異臭が生じ、住環境が悪化することもあります。これにより、住民の生活の質が低下し、不快感を覚えることが多くなります。

また、カビは電気設備や配管にも影響を与えることがあります。例えば、湿度が高まると電気配線が湿気を吸収し、ショートや火災のリスクが高まります。また、配管にカビが生じると、水漏れや詰まりの原因となり、これがさらなる修理費用を引き起こすことがあります。特に、古い建物では配管や電気設備が劣化しやすく、カビの影響が顕著に現れることがあります。

資産価値の低下も大きな問題です。カビが発生することで建物の状態が悪化し、不動産の価値が下がることがあります。特に、売却や賃貸を考えている場合、カビの問題は大きなマイナス要因となり得ます。購入希望者や賃借人にとって、カビの存在は健康リスクを伴うため、避けられる傾向があります。

このように、異常な梅雨がもたらすカビ問題は、建物の劣化や資産価値の低下を引き起こす重大な要因です。これを防ぐためには、定期的な点検と早期の対応が重要です。MIST工法®カビバスターズでは、効果的なカビ対策と予防策を提供し、建物の健康を守るためのサポートを行っています。

次のセクションでは、異常気象に対するカビ対策について具体的に解説します。

異常気象に対するカビ対策

湿度管理、効果的な予防策、MIST工法®の活用法

湿度管理の重要性

湿度管理は、カビ対策の基本であり、特に異常気象による高湿度環境ではその重要性が一層増します。湿度が高まると、カビの繁殖が活発になり、健康や建物に悪影響を及ぼします。そのため、適切な湿度管理は、快適で安全な生活環境を維持するために欠かせない要素です。

まず、湿度管理の基本は、室内の湿度を50%前後に保つことです。この湿度範囲では、カビの繁殖が抑えられ、快適な生活環境が維持されます。湿度を管理するためには、定期的な換気が重要です。窓を開けて空気の流れを作ることで、室内の湿気を外に逃がすことができます。特に、梅雨時期や湿度の高い季節には、毎日の換気が効果的です。

また、除湿器の使用も湿度管理に役立ちます。除湿器は、空気中の湿気を取り除くことで、室内の湿度を適切に保つことができます。特に、バスルームやクローゼットなど湿度が高まりやすい場所では、除湿器を設置することでカビの発生を防ぐことができます。エアコンにも除湿機能が備わっている場合が多いため、これを活用することも有効です。

湿度管理のもう一つの方法として、吸湿剤の使用が挙げられます。市販されている吸湿剤をクローゼットや押し入れ、家具の裏側などに設置することで、湿気を吸収しカビの発生を防ぐことができます。また、防カビスプレーを使用することも、カビの予防に効果的です。これらの製品は、湿度が高まる季節に定期的に使用することで、カビの発生リスクを大幅に減らすことができます。

さらに、湿度管理には定期的な清掃も重要です。ホコリや汚れは、カビの栄養源となるため、定期的に掃除を行い、清潔な環境を維持することが必要です。特に、バスルームやキッチンなど水回りは、湿度が高まりやすくカビが発生しやすい場所です。これらの場所を重点的に掃除することで、カビの予防につながります。

湿度管理の重要性を理解し、適切な対策を講じることで、異常気象によるカビ問題を未然に防ぐことができます。次に、効果的なカビ予防策について詳しく見ていきましょう。

効果的なカビ予防策

カビの発生を予防するためには、湿度管理に加えていくつかの具体的な対策を講じることが重要です。効果的なカビ予防策は、カビの繁殖を未然に防ぎ、健康で快適な生活環境を維持するために欠かせません。ここでは、いくつかの効果的なカビ予防策をご紹介します。

まず、定期的な換気がカビ予防の基本です。換気を行うことで、湿気を外に排出し、新鮮な空気を取り入れることができます。特に、湿度が高まりやすいバスルームやキッチン、クローゼットなどは、毎日の換気を心がけることが重要です。窓を開けて風通しを良くするだけでなく、換気扇やファンを使用して空気の流れを作ることも効果的です。

次に、防カビ対策として、吸湿剤や除湿機の使用が挙げられます。吸湿剤は、クローゼットや押し入れ、家具の裏側など湿気がたまりやすい場所に設置することで、湿気を吸収しカビの発生を防ぎます。また、除湿機は、空気中の湿気を取り除くことで、室内の湿度を適切に保つことができます。特に、梅雨時期や湿度の高い季節には、これらの製品を活用することが効果的です。

さらに、定期的な清掃もカビ予防に欠かせません。ホコリや汚れは、カビの栄養源となるため、定期的に掃除を行い、清潔な環境を維持することが重要です。特に、バスルームやキッチンなど水回りは、湿度が高まりやすくカビが発生しやすい場所です。これらの場所を重点的に掃除することで、カビの予防につながります。掃除の際には、カビ防止剤を使用することも有効です。

また、家具の配置にも注意が必要です。家具を壁に密着させず、少し離して配置することで、空気の流れを確保し、湿気がこもらないようにすることができます。特に、クローゼットや押し入れは、定期的に扉を開けて換気を行い、湿気を逃がすことが大切です。

最後に、防カビスプレーの使用も効果的な予防策の一つです。市販されている防カビスプレーを使用することで、壁や天井、家具などにカビが発生するのを防ぐことができます。特に、湿度が高まりやすい場所や、過去にカビが発生したことがある場所には、定期的に防カビスプレーを使用することをお勧めします。

これらの効果的なカビ予防策を実践することで、異常気象による高湿度環境でもカビの発生を防ぐことができます。次に、MIST工法®の活用法について詳しく解説します。

MIST工法®の活用法

MIST工法®は、カビ対策として非常に効果的な方法であり、異常気象によるカビ問題にも対応できます。この工法は、環境に優しい特殊な薬剤を使用してカビを根本から除去し、再発を防ぐ技術です。ここでは、MIST工法®の活用法とその効果について詳しく説明します。

まず、MIST工法®の特徴として、使用される薬剤が挙げられます。MIST工法®では、従来の有害な化学物質を使用せず、環境に優しい成分を用いた特殊な薬剤を使用します。この薬剤は、安全性が高く、施工後も安心して生活できる環境を提供します。また、薬剤は微細な霧状にして散布されるため、細かい隙間や見えにくい場所にも行き渡り、徹底的にカビを除去します。

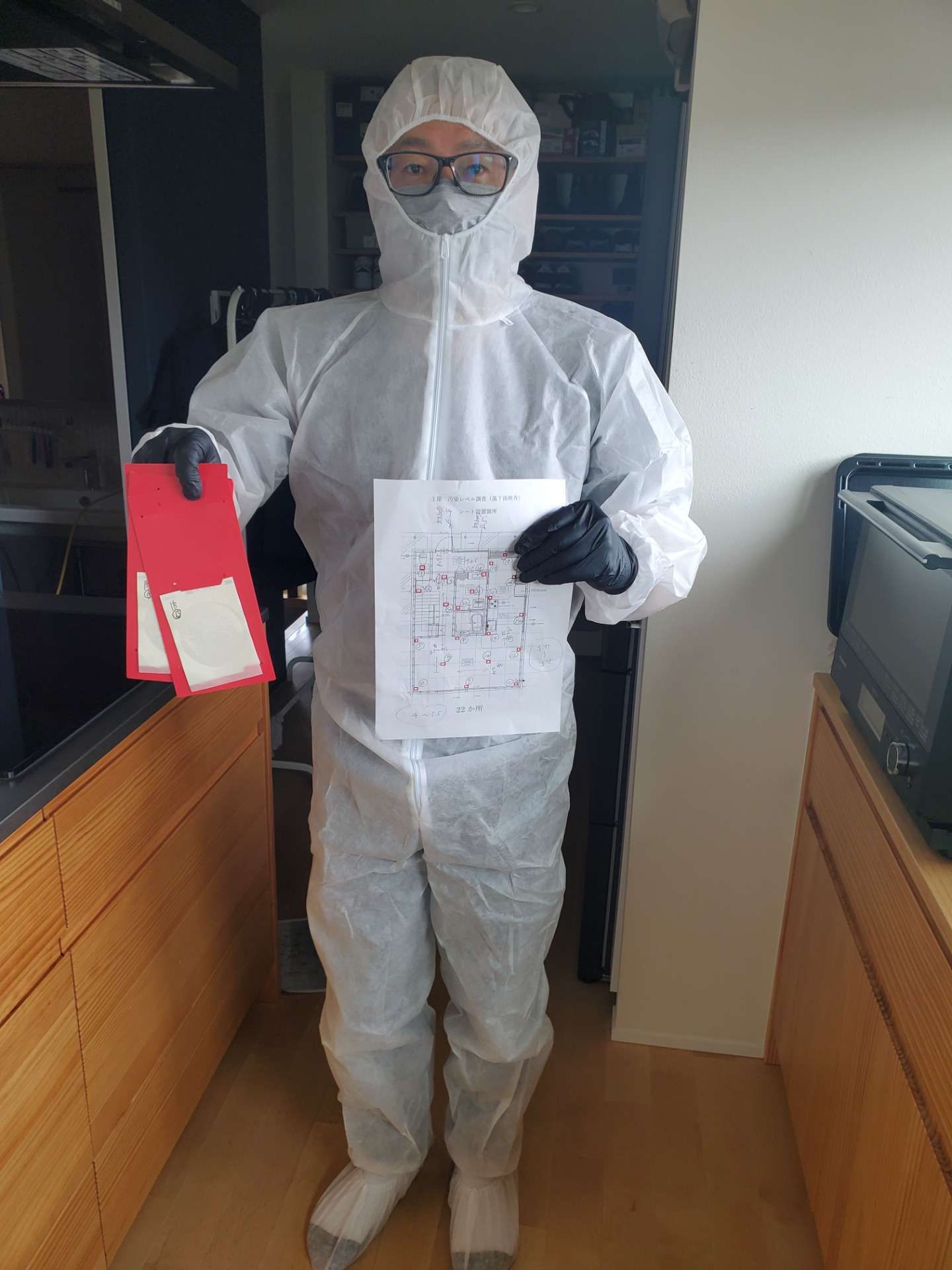

次に、MIST工法®の施工プロセスです。まず、専門の技術者が現地調査を行い、カビの発生状況や原因を詳しく分析します。この段階で、適切な施工計画が立てられ、最適な薬剤の種類や散布方法が決定されます。その後、微細な霧状にした薬剤を専用の機器を使用して散布します。このプロセスは、迅速かつ効率的に行われ、施工後はすぐに効果が現れます。

MIST工法®のもう一つの利点は、その持続効果です。散布された薬剤は、カビの胞子を根本から破壊し、再発を防ぐ効果があります。これにより、施工後も長期間にわたりカビの発生を抑えることができます。また、定期的なメンテナンスを行うことで、さらに効果を持続させることが可能です。

さらに、MIST工法®は、様々な環境に適用可能です。住宅だけでなく、商業施設やオフィス、工場など、さまざまな場所で効果を発揮します。特に、食品工場や医療施設など、清潔な環境が求められる場所では、MIST工法®の高い効果が評価されています。

MIST工法®の活用法としては、定期的な点検とメンテナンスが重要です。カビの発生を未然に防ぐためには、定期的なプロの点検を受け、必要に応じて再施工を行うことが効果的です。また、日常の湿度管理や清掃と併せてMIST工法®を活用することで、より効果的にカビ問題を防ぐことができます。

このように、MIST工法®は、異常気象によるカビ問題に対する効果的な対策として非常に有用です。安全性が高く、持続効果のあるこの工法を活用することで、快適で健康的な生活環境を維持することができます。次のセクションでは、具体的なカビ対策方法についてさらに詳しく見ていきましょう。

具体的なカビ対策方法

換気のポイントと防カビ製品の選び方と使い方

換気のポイント

換気はカビ対策の基本であり、適切な換気を行うことで室内の湿度をコントロールし、カビの発生を防ぐことができます。特に梅雨時期や湿度の高い季節には、定期的な換気が非常に重要です。ここでは、効果的な換気のポイントについて詳しく解説します。

まず、自然換気を活用することが重要です。自然換気とは、窓やドアを開けて風を通すことで室内の空気を入れ替える方法です。特に朝晩の涼しい時間帯に窓を開けて、新鮮な空気を取り入れることが効果的です。室内の空気が滞留すると湿度が高まり、カビが発生しやすくなるため、できるだけ多くの窓を開けて風通しを良くすることがポイントです。

また、換気扇やファンを使用することも効果的です。バスルームやキッチンなど湿気がこもりやすい場所では、換気扇を常時使用することで湿度を下げることができます。特にシャワーや料理中は湿気が発生しやすいため、換気扇を回して湿気を外に排出することが重要です。さらに、サーキュレーターや扇風機を使用して室内の空気を循環させることで、湿度を均一に保つことができます。

クローゼットや押し入れなど、密閉された空間も注意が必要です。これらの場所は湿気がこもりやすく、カビの発生リスクが高いです。定期的に扉を開けて換気を行い、湿気を逃がすことが大切です。また、吸湿剤や防カビシートを設置することで、湿度を低く保ちカビの発生を防ぐことができます。

さらに、エアコンの除湿機能を活用することも有効です。エアコンには除湿機能が備わっているものが多く、これを利用することで室内の湿度を効果的に下げることができます。特に湿度が高い日は、エアコンの除湿モードを使用して快適な室内環境を保つことが重要です。

最後に、雨の日や湿度が高い日は窓を閉めることもポイントです。外からの湿気が室内に入り込むと、湿度が上昇しカビの発生リスクが高まります。特に梅雨時期は、外気の湿度が高いため、窓を閉めてエアコンや除湿機を使用することが効果的です。

これらの換気のポイントを押さえることで、湿度をコントロールし、カビの発生を防ぐことができます。次に、防カビ製品の選び方と使い方について詳しく見ていきましょう。

防カビ製品の選び方と使い方

カビ対策には、防カビ製品の活用が非常に効果的です。しかし、市場には多種多様な防カビ製品が存在するため、自分の状況に合った製品を選ぶことが重要です。ここでは、防カビ製品の選び方と使い方について詳しく解説します。

まず、防カビ製品には、吸湿剤、防カビスプレー、防カビシートなどがあります。吸湿剤は、クローゼットや押し入れ、シンク下などの狭い空間での使用に適しています。吸湿剤は湿気を吸収し、カビの発生を抑制します。使用する際は、定期的に交換することが重要です。吸湿剤が満杯になると、効果が薄れるため、パッケージの指示に従って適切なタイミングで新しいものに交換しましょう。

次に、防カビスプレーです。防カビスプレーは、壁や天井、カーペットなど広い面積に使用できるため、家全体のカビ対策に適しています。防カビスプレーを選ぶ際は、安全性と効果の持続期間を確認しましょう。特に、小さなお子様やペットがいる家庭では、安全性の高い製品を選ぶことが重要です。使用方法としては、カビが発生しやすい場所や過去にカビが発生した場所に定期的にスプレーすることが効果的です。

防カビシートは、家具の裏側やクローゼットの中など、湿気がこもりやすい場所に貼ることでカビの発生を防ぎます。シートを選ぶ際は、効果の持続期間やサイズを確認しましょう。防カビシートは貼り付けるだけで簡単に使用できるため、手軽にカビ対策ができるのが特徴です。特に、家具の裏側や壁際などはカビが発生しやすい場所ですので、これらの場所にシートを貼ることで効果的にカビを防ぐことができます。

また、除湿機も防カビ対策に効果的な製品です。除湿機は空気中の湿気を取り除き、室内の湿度を適切に保つことができます。選ぶ際は、部屋の広さに合った容量の除湿機を選ぶことが重要です。使用方法としては、特に湿度が高い梅雨時期や、雨の日に使用することで効果を最大限に引き出すことができます。

最後に、防カビ剤もカビ対策に有効です。防カビ剤は、カビの発生を抑える成分が含まれており、カビが発生しやすい場所に塗布することで予防効果を発揮します。選ぶ際は、用途に応じた製品を選ぶことが重要です。例えば、バスルーム用やキッチン用など、特定の場所に特化した防カビ剤が存在します。

このように、防カビ製品を適切に選び、使用することで、効果的にカビを予防することができます。

まとめ

異常気象時のカビ対策と健康・住環境を守るための提案

異常気象時のカビ対策の総括

異常気象がもたらすカビ問題は、私たちの健康や住環境に大きな影響を及ぼします。そのため、適切なカビ対策を講じることが不可欠です。今回のブログでは、湿度管理の重要性、効果的なカビ予防策、そしてMIST工法®の活用法について詳しく説明しましたが、ここではこれらのポイントを総括し、異常気象時のカビ対策について再確認します。

まず、湿度管理はカビ対策の基本です。室内の湿度を50%前後に保つことで、カビの発生を抑えることができます。定期的な換気を行い、窓を開けて新鮮な空気を取り入れることが重要です。特に、バスルームやキッチンなど湿度が高まりやすい場所では、換気扇やファンを使用して湿気を外に排出することが効果的です。また、除湿機やエアコンの除湿機能を活用することで、室内の湿度を適切に保つことができます。

次に、効果的なカビ予防策として、吸湿剤、防カビスプレー、防カビシートの使用が挙げられます。吸湿剤はクローゼットや押し入れなどの狭い空間で湿気を吸収し、防カビスプレーは壁や天井など広い面積に使用することでカビの発生を防ぎます。防カビシートは家具の裏側やクローゼットの中に貼ることで、湿気がこもりやすい場所に対して効果的な予防策となります。これらの製品を定期的に使用し、適切な湿度管理と併せてカビを予防することが重要です。

さらに、MIST工法®は、カビ対策として非常に効果的な方法です。環境に優しい特殊な薬剤を使用してカビを根本から除去し、再発を防ぐ技術であり、持続効果が期待できます。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、異常気象時でもカビの発生を防ぎ、健康で快適な生活環境を維持することができます。

異常気象によるカビ問題に対処するためには、これらの対策を総合的に実施することが重要です。湿度管理とカビ予防策、そしてMIST工法®の活用を組み合わせることで、カビの発生を効果的に防ぎ、異常気象による健康リスクを最小限に抑えることができます。

健康と住環境を守るための提案

異常気象によるカビ問題は、私たちの健康と住環境に深刻な影響を与える可能性があります。そこで、健康と住環境を守るための具体的な提案をいくつかご紹介します。

まず、日常生活における湿度管理を徹底することが重要です。室内の湿度を適切に保つことで、カビの発生を防ぎ、健康リスクを低減することができます。特に、湿度が高くなる梅雨時期や異常気象時には、換気を頻繁に行い、除湿機やエアコンの除湿機能を活用しましょう。また、湿度計を設置し、室内の湿度を常にチェックする習慣をつけることも効果的です。

次に、防カビ製品を適切に選び、使用することが大切です。吸湿剤や防カビスプレー、防カビシートなどの製品を活用し、カビが発生しやすい場所に定期的に使用することで、カビの予防ができます。特に、バスルームやキッチン、クローゼットなど湿気がこもりやすい場所には、防カビ対策を重点的に行いましょう。また、防カビ製品を使用する際は、安全性や効果の持続期間を確認し、適切なタイミングで交換や再施行を行うことが重要です。

さらに、MIST工法®のような専門的なカビ対策を活用することも有効です。専門業者による定期的な点検とメンテナンスを受けることで、カビの発生を未然に防ぎ、健康被害を予防することができます。特に、過去にカビの発生が確認されたことがある場所や、湿度管理が難しい場所では、プロの力を借りることが安心です。

また、生活習慣の見直しも重要です。湿度が高い場所に洗濯物を干さない、定期的に掃除を行いホコリや汚れを取り除くなど、カビの栄養源を減らすことが効果的です。さらに、家具の配置にも工夫を凝らし、壁に密着させずに少し離して配置することで、空気の流れを確保し、湿気がこもらないようにしましょう。

最後に、健康状態を常にチェックし、異常を感じたら早めに対策を講じることが大切です。カビが原因でアレルギー症状や呼吸器系の不調が現れることがあります。特に、免疫力が低下している人や、アレルギー体質の人は、医師の指導のもとで適切な対策を行い、健康を守りましょう。

これらの提案を実践することで、異常気象によるカビ問題から健康と住環境を守ることができます。定期的な湿度管理、防カビ製品の活用、専門的なカビ対策、そして生活習慣の見直しを通じて、快適で安全な生活環境を維持しましょう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

カビ取り・カビ対策専門業者MIST工法カビバスターズ本部

0120-052-127(平日9時から17時)

カビの救急箱

【検査機関】

一般社団法人微生物対策協会

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------